バイエル薬品がお届けする最新の医療政策情報です

生活習慣病対策等の改定のポイント

今回、「特定疾患療養管理料」など、生活習慣病を中心とした管理料が再編され、外来医療の機能分化・強化の観点からは「地域包括診療加算」などが見直されました。腎臓病関連では、多職種による透析予防が「慢性腎臓病透析予防指導管理料」として評価されています。調剤報酬では、薬局薬剤師のフォローアップを評価した管理料の対象に「慢性心不全」が追加されました。

また、診療報酬とは異なりますが、新たな仕組みとして「長期収載品の選定療養化」が導入されます(2024年10月施行)。

「特定疾患療養管理料」の対象から糖尿病など生活習慣病3疾患

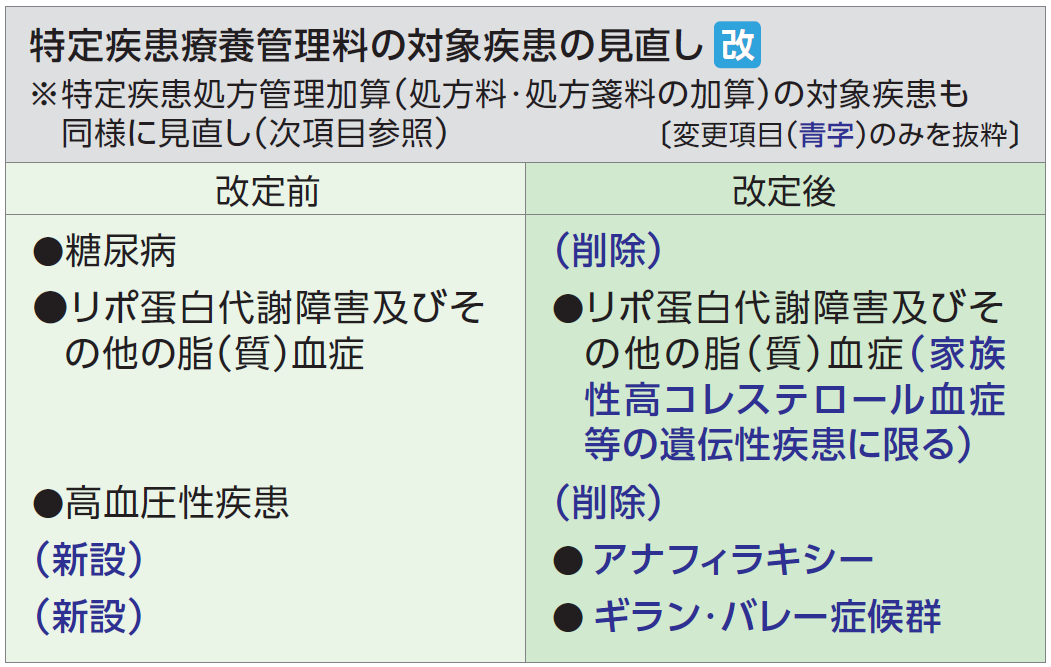

生活習慣病等の慢性疾患患者の医学管理を評価しているのが「特定疾患療養管理料」です。かかりつけ医機能を評価する観点から、許可病床200床未満の病院及び診療所のみが算定できる管理料で、診療所:225点、100床未満の病院:147点、200床未満の病院:87点(いずれも月2回まで)と、医療機関の規模によって点数が異なります。

今回の改定で点数に変更はありませんでしたが、対象疾患から、「糖尿病」「脂質異常症(家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患を除く)」「高血圧症」(以下、3疾患)が除外されました。特定疾患療養管理料は、医療機関での算定割合も高く、経営的にも重要な点数項目です。その対象疾患から特に患者数が多い3疾患が除外されたことから、医療経営への影響が懸念されています。

なお、3疾患が除外された一方で、新たな対象疾患としてアナフィラキシーとギラン・バレー症候群が追加されました。

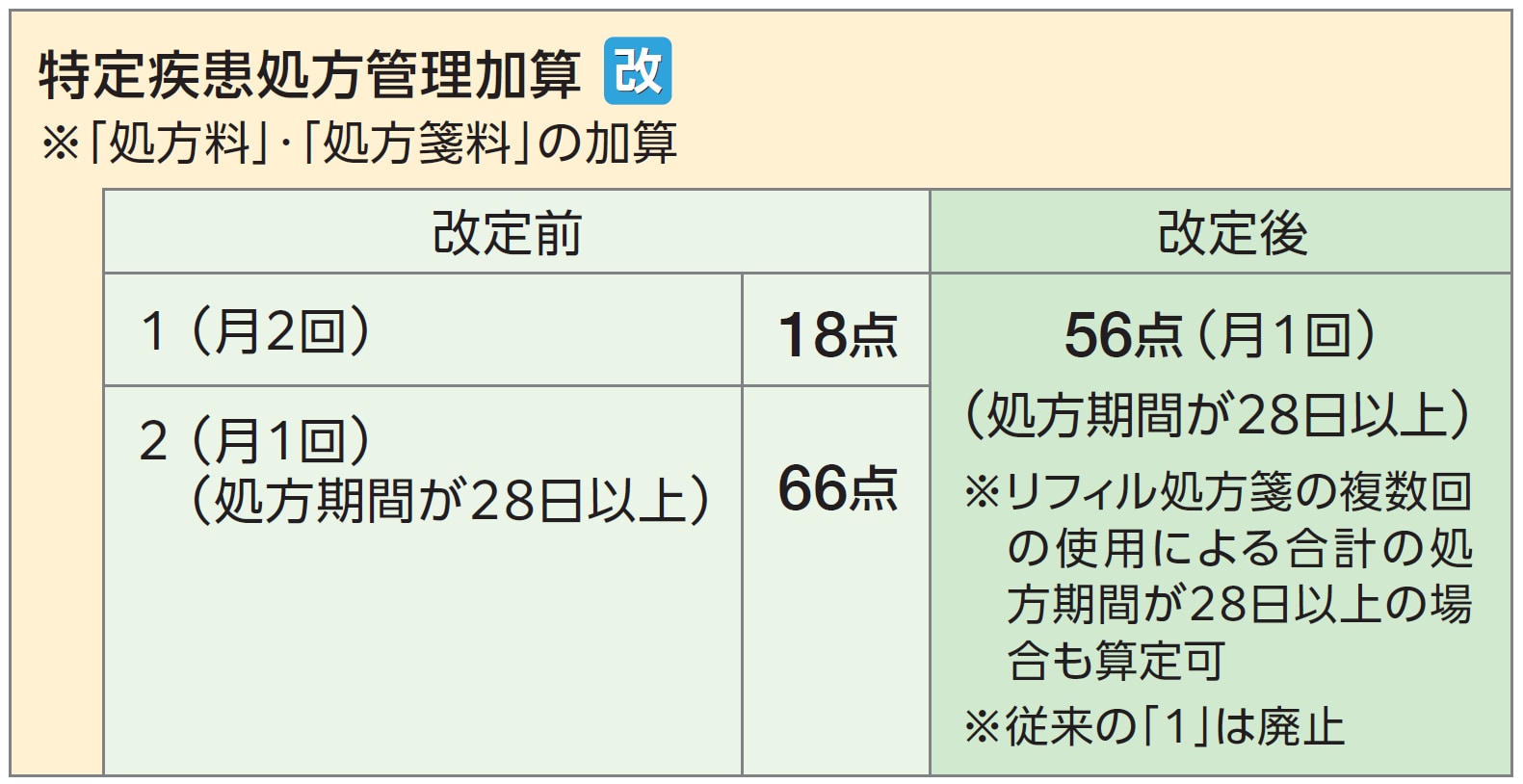

「特定疾患処方管理加算」も対象疾患を見直し 長期処方、リフィル処方の活用を推進

生活習慣病の患者などに対する処方管理を評価している、「処方料」及び「処方箋料」の加算である「特定疾患処方管理加算」については、対象疾患が特定疾患療養管理料と同じ規定であることから、同様に3疾患の患者が対象から除外されました。

また、これまでは加算1(18点、月2回)と、28日以上の処方が対象となる加算2(66点、月1回)の2区分でしたが、長期処方を推進する観点から加算1が廃止されるとともに、加算2については点数を見直したうえで「リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方」の場合も算定可能とされました。

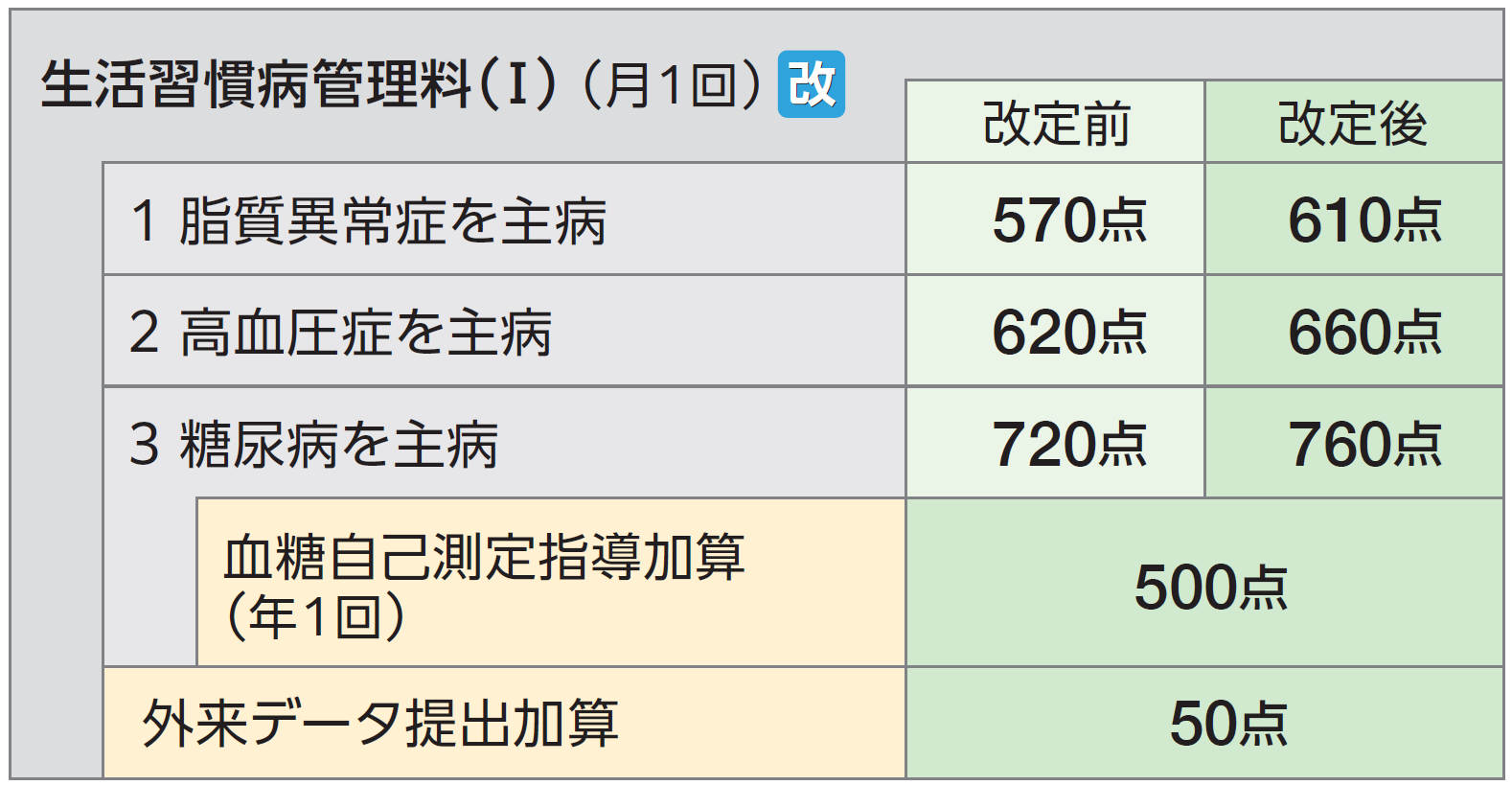

「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が新設「外来管理加算」との併算定は不可に

特定疾患療養管理料の対象から3疾患が除外された代わりに、これら3疾患の患者を対象とした管理料として「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が新設されました。

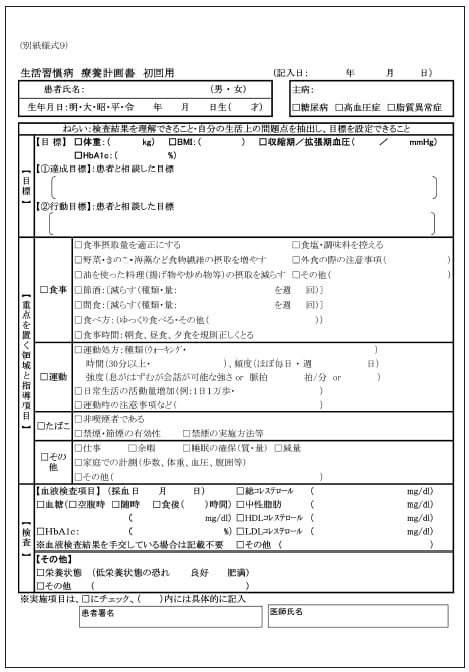

従来の「生活習慣病管理料(Ⅰ)」は検査や注射、病理診断などが包括されている点数ですが、管理料(Ⅱ)はこれらの項目も出来高算定できます。点数は3疾患とも共通で333点を月1回限り算定できますが(情報通信機器を用いた場合は290点)、管理料(Ⅰ)と同様に療養計画書の作成や患者への説明・同意、療養計画書への患者の署名が必要になり、特定疾患療養管理料よりも算定のハードルが上がっています。さらに「外来管理加算」も併算定できなくなったことから(Ⅰ、Ⅱとも)、これまで特定疾患療養管理料を算定していた医療機関にとっては厳しい改定になったといえます。

【生活習慣病管理料の療養計画書の様式(初回用)】

一方、管理料(Ⅰ)については点数をそれぞれ40点ずつ引き上げたうえで、算定要件などの見直しが実施されています。ただし、管理料(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれも療養計画書の作成については、▽血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合▽患者の求めに応じて電子カルテ情報共有サービスを活用して共有し、その旨を診療録に記載している場合ーーについては「血液検査項目についての記載を省略して差し支えない」とされたほか、「月1回以上の総合的な治療管理の実施」の要件が削除されるなど、要件が緩和されています。

このほか新たな要件として、「28日以上の長期処方やリフィル処方箋に対応可能であることを院内掲示し、患者から求められたら適切に対応する」ことが加わっています。生活習慣病に関連する長期処方やリフィル処方を推進していく狙いがうかがえます。

なお、管理料(Ⅱ)についても、所定の要件を満たせば「血糖自己測定指導加算」や「外来データ提出加算」が算定できます。

生活習慣病管理料の主な算定要件・施設基準(Ⅰ、Ⅱ共通)

(青字が変更部分)

- 許可病床数200床未満の病院及び診療所である

- 入院中の患者を除く

- (Ⅰ)の算定月から6カ月以内は、(Ⅱ)は算定不可

- 栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書(別途様式が規定)により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できる

- 療養計画書は、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない

- 血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合又は患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない

- 外来管理加算は併算定できない

- 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を記録している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなす。ただし、この場合も総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者の同意を得る

- 治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい

- 患者の状態に応じ、28日以上の長期投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応する

- 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行う。また、歯周病の診断と治療のため、歯科への受診を促す

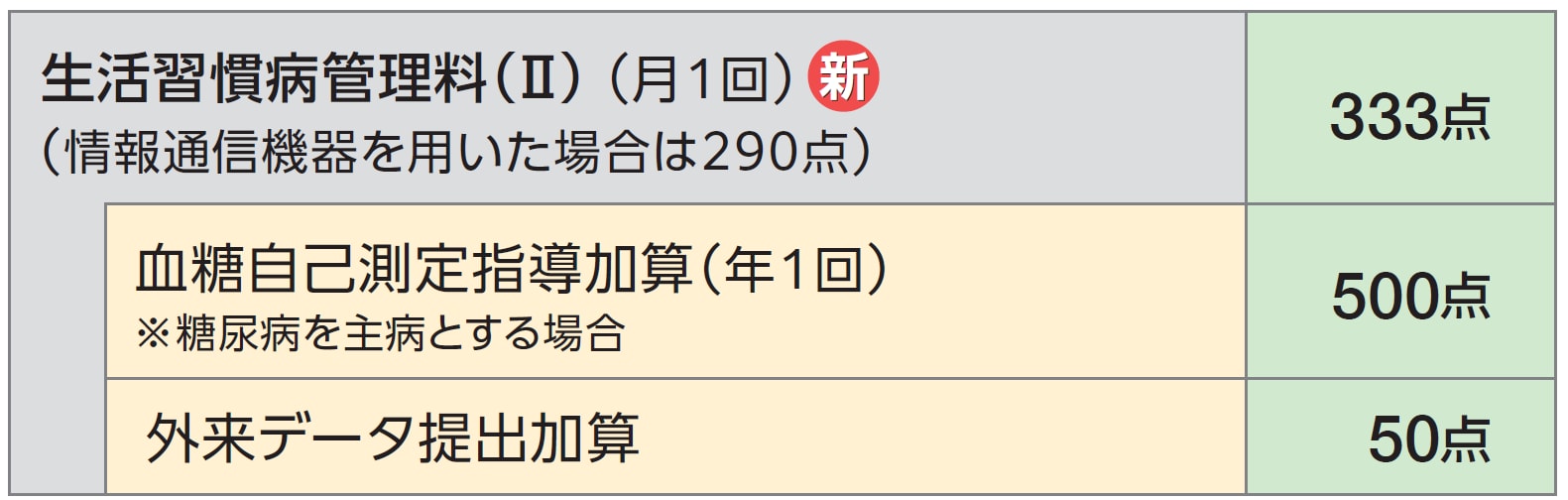

「地域包括診療料」等は要件見直し 認知症対応力や長期処方対応等が求められる

「地域包括診療加算」や「地域包括診療料」は、かかりつけ医と介護支援専門員との連携の強化、かかりつけ医の認知症対応力向上、リフィル処方及び長期処方の活用を推進する観点から施設基準や算定要件に新たな項目が追加されるなどの見直しが実施されています。

点数については、「地域包括診療加算」・「認知症地域包括診療加算」は3点ずつ引き上げられましたが、「地域包括診療料」・「認知症地域包括診療料」については据え置かれています。

地域包括診療加算・地域包括診療料の算定要件・施設基準の主な追加部分

- 患者又はその家族からの求めに応じ、疾患名、治療計画等についての文書を交付し、適切な説明を行うことが望ましい。その際、文書の交付については電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力し、診療録にその記録及び患者の同意を得た旨を残している場合は、文書を交付しているものとみなす

- 当該医療機関の通院患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応する

- 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付する

- 慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(=担当医)を配置している。担当医は認知症に係る適切な研修を修了していることが望ましい

次の事項を院内掲示している(2024年9月末日まで経過措置)

ア. 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること イ. 当該医療機関の通院患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること ウ. 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること - 上記ア~ウについて、ウェブサイトに掲示している。ただし、自ら管理するホームページ等がない場合はこの限りではない(2025年5月末日まで経過措置)

介護保険との関わりについて、いずれか1つを満たすべき要件として下記を追加

✓ 担当医が、「認知症初期集中支援チーム」等、市区町村が実施する認知症施策に協力している実績があること 以下のア~ウのいずれかを満たす(2024年9月末日まで経過措置)

ア. 担当医が、サービス担当者会議に参加した実績がある イ. 担当医が、地域ケア会議に出席した実績がある ウ. 当該医療機関において、介護支援専門員と対面あるいはICT等を用いた相談の機会を設けている。なお、対面で相談できる体制を構築していることが望ましい - 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めている(2024年9月末日まで経過措置)

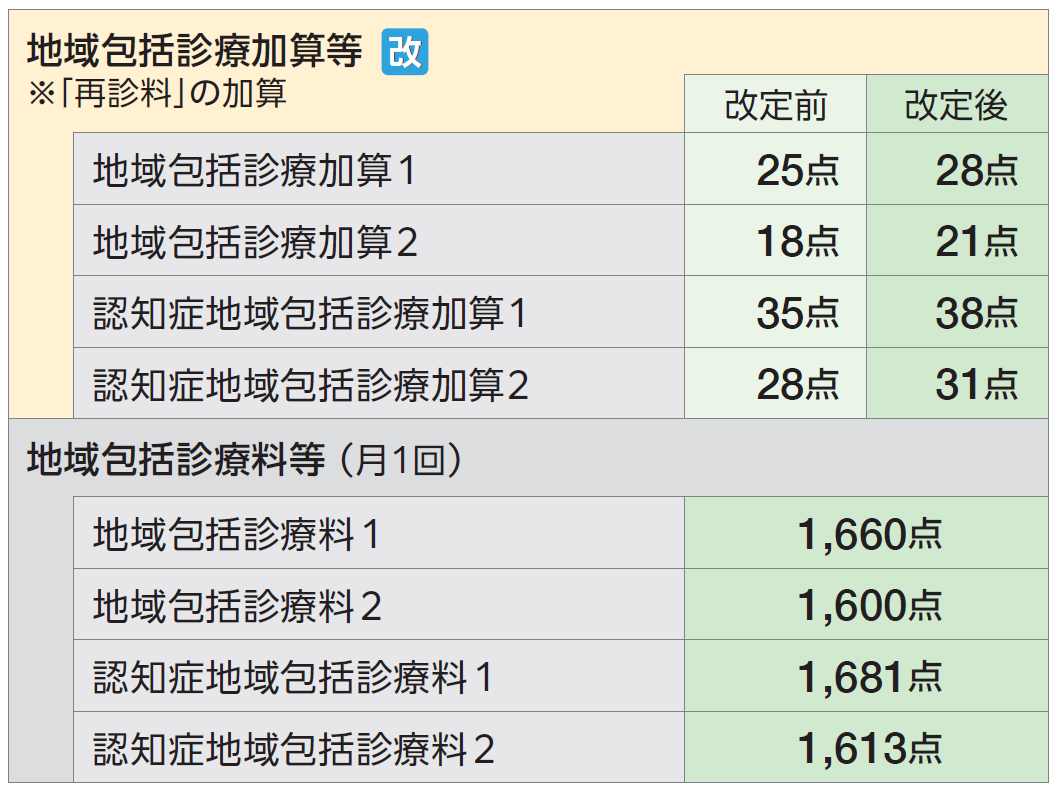

透析予防に向けた指導管理を新たに評価「慢性腎臓病透析予防指導管理料」

慢性腎臓病患者に対する透析予防に向けた取り組みは、年々増加する医療費を抑制する観点からも、近年、国が重点的に対策を講じている分野です。中央社会保険医療協議会では患者への多職種による介入について議論されるなど、多職種連携やチーム医療の重要性がいっそう増している領域だといえます。

今回の改定では、そういった多職種連携による透析予防への取り組みを評価する観点から、「医学管理等」の新たな項目として「慢性腎臓病透析予防指導管理料」が新設されました。

院内に「透析予防診療チーム」を設置して、多職種が連携しながらガイドラインに基づいた指導等を行った場合に算定できます。

主な算定要件・施設基準

- 対象患者は、入院中以外の慢性腎臓病の通院患者(糖尿病患者又は現に透析療法を行っている患者を除く)であって、透析予防のために重点的な指導管理を要する患者

- 当該医療機関の「透析予防診療チーム」が、日本腎臓学会の「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合に算定する

- 透析予防診療チームは以下から構成

ア. 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の医師(5年以上の経験)

イ. 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の看護師(3年以上の経験)又は保健師(2年以上の経験)

ウ. 慢性腎臓病指導の経験を有する専任の管理栄養士(3年以上の経験) - 透析予防診療チームに所属する者のいずれかは、慢性腎臓病の予防指導に係る適切な研修を修了した者であることが望ましい

- ア及びイに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤である

- ア~ウの規定のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましい

- 腎臓病教室を定期的に実施すること等により、腎臓病について患者及びその家族に対して説明が行われている。ただし、当該教室は「糖尿病透析予防指導管理料」に規定する糖尿病教室(腎臓病についての内容が含まれる場合に限る)の実施により代えることとしても差し支えない

- 所定の様式で患者の人数、状態の変化等について地方厚生(支)局長に報告を行う

- 「外来栄養食事指導料」及び「集団栄養食事指導料」は、所定点数に含まれる

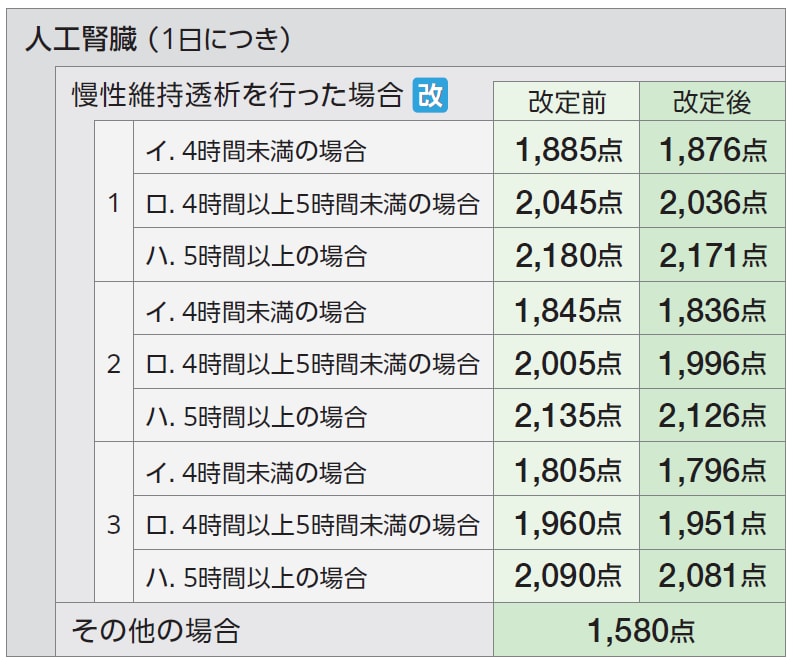

「人工腎臓」は一律9点の引き下げ「導入期加算」は心血管障害等の説明が要件に

「人工腎臓」については、例年の改定と同様に、包括される医薬品の実勢価格を踏まえた評価の見直しが実施され、各区分で9点ずつ引き下げられました。

また、人工腎臓の加算で、腎代替療法に関する患者への説明や腹膜透析・腎移植の実績などを評価した「導入期加算」については、患者への情報提供や共同意思決定をさらに推進する観点から見直されています。

具体的には、加算「2」と「3」の新たな施設基準として、心血管障害を含めた全身合併症などについて十分な説明を行うことが追加されました。

導入期加算の主な施設基準

(青字が変更部分)

<導入期加算1>

ア. | 関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し必要な(改定前は「十分な」)説明を行っている |

イ. | 腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましい |

<導入期加算2>

次の全てを満たしている

ア. | 加算1のアを満たしている |

イ. | 腎代替療法に係る所定の研修修了者が配置 |

ウ. | 腎代替療法に係る所定の研修修了者が、加算3の算定施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講している |

エ. | 「在宅自己腹膜灌流指導管理料」を過去1年間で24回以上算定 |

オ. | 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に2人以上 |

カ. | 腎代替療法を導入するに当たって、加算1のアに加え、心血管障害を含む全身合併症の状態及び当該合併症について選択することができる治療法について、患者に対し十分な説明を行っている |

<導入期加算3>

次の全てを満たしている

ア. | 加算1のア及び加算2のイを満たしている |

イ. | 腎臓移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であり、移植医と腎代替療法に係る所定の研修修了者が連携して診療を行っている |

ウ. | 加算1又は加算2の算定施設と連携して、腎代替療法に係る研修を実施し、必要に応じて当該連携施設に対して移植医療等に係る情報提供を行っている |

エ. | 「在宅自己腹膜灌流指導管理料」を過去1年間で36回以上算定 |

オ. | 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に5人以上 |

カ. | 当該医療機関において献腎移植又は生体腎移植を実施した患者が前年に2人以上 |

キ. | 加算2のカを満たしている |

このほか、透析関係では、「障害者施設等入院基本料」、「特殊疾患入院医療管理料」、「特殊疾患病棟入院料」の各入院料において、透析を実施する慢性腎臓病患者(人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、血漿交換療法、腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者)については、「療養病棟入院基本料」に準じた点数を算定することになりました。

「在宅療養指導料」の対象に「慢性心不全」が「望ましい要件」には適切な研修修了が追加

在宅自己注射や在宅自己腹膜灌流などの在宅療養を行う患者に対して、療養上の指導を行うとともに衛生材料等を支給した場合を評価しているのが「在宅療養指導管理料」です。この在宅療養指導管理料の算定患者などに対し、医師の指示に基づき、保健師や看護師等が必要な指導等を行った場合を評価しているのが「在宅療養指導料」です。

今回の改定では、この在宅療養指導料の算定対象として「退院後1カ月以内の慢性心不全の患者」が追加されました。改定に向けては、退院直後の慢性心不全の患者に対するガイドラインに基づいた継続的な療養支援の重要性について、また、在宅療養指導料の対象に慢性心不全が含まれていない点についても議論が行われていました。

そこで慢性心不全の患者を新たに対象に加えて、退院直後の疾患管理など、集中的な療養支援を強化する考えです。

また、指導を行う保健師や看護師等については所定の研修を修了することが「望ましい要件」として追加されました。なお、点数は170点(月1回、初回の指導月は月2回)で変更はありません。

在宅療養指導料の算定要件の見直し

(青字が変更部分)

<対象患者>

ア. | 在宅療養指導管理料を算定している患者 |

イ. | 入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者 |

ウ. | 退院後1カ月以内の患者であって、過去1年以内に心不全による入院が、当該退院に係る直近の入院を除き、1回以上ある慢性心不全の患者(治療抵抗性心不全の患者を除く) |

<その他の主な算定要件>

- 保健師、助産師又は看護師が個別に30分以上療養上の指導を行った場合に算定できる

指導を行う保健師、助産師又は看護師は、次の在宅療養支援能力向上のための適切な研修を修了していることが望ましい

ア. 国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度) イ. 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること (イ) 外来における在宅療養支援について (ロ) 在宅療養を支える地域連携とネットワークについて (ハ) 在宅療養患者(外来患者)の意思決定支援について (ニ) 在宅療養患者(外来患者)を支える社会資源について

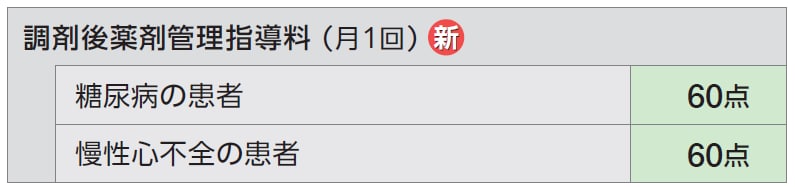

薬局薬剤師による調剤後のフォローアップ 新たに「慢性心不全」が評価対象に

保険薬局が算定する調剤報酬においては、糖尿病治療薬を調剤した患者に対する薬局薬剤師のフォローアップを評価した項目として「調剤後薬剤管理指導加算」(「服薬管理指導料」の加算)がありました。

今回の改定では、この対象に「慢性心不全の患者」が追加されるとともに、新たな薬学管理料である「調剤後薬剤管理指導料」として独立した評価体系に再編されることになりました。これに伴い、糖尿病に関しては対象となる糖尿病薬の範囲が拡大しています。

また、慢性心不全に関しては、「心疾患による入院の経験がある患者であって、作用機序が異なる循環器官用薬等の複数の治療薬の処方を受けている患者」が対象となり、具体的には「日本循環器学会及び日本心不全学会が作成する最新の『急性・慢性心不全診療ガイドライン』等を参照すること」とされています。

対象患者

<糖尿病の患者>

ア. | 新たに糖尿病用剤が処方された患者 | |

イ. | 糖尿病用剤の用法・用量の変更があった患者 | |

| ※ | 改定前は「新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方されたもの」「インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤に係る投与内容の変更が行われたもの」 |

<慢性心不全の患者>

- 心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者(日本循環器学会及び日本心不全学会が作成する最新の「急性・慢性心不全診療ガイドライン」等を参照し、複数の作用機序の異なる循環器疾患に係る治療薬の処方を受けている慢性心不全患者をいう)

主な施設基準・算定要件

- 「地域支援体制加算」の届出薬局である

患者又はその家族等の求めがあり、薬剤師が必要性を認め、医師の了解を得た場合又は医療機関の求めがあった場合に当該患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを行った場合に算定できる(「服薬情報等提供料」との併算定は不可)

イ. 調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について当該患者へ電話等により確認する(当該調剤と同日に行う場合を除く) ロ. 必要な薬学的管理及び指導を継続して実施する ハ. 処方医へ必要な情報を文書により提供する

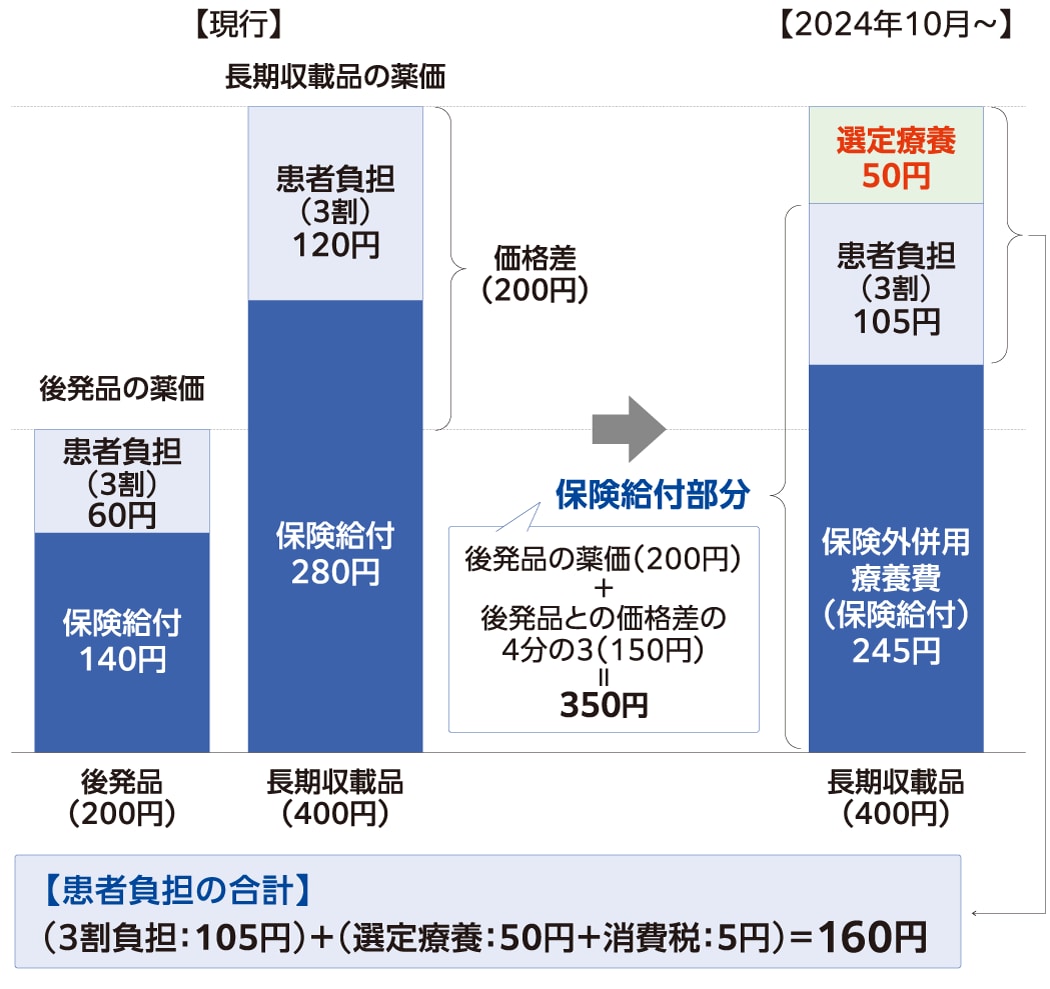

長期収載品の保険給付が見直し 2024年10月から「選定療養」による患者負担を導入

診療報酬の枠組みとは異なりますが、今回の改定にあたっては長期収載品の保険給付のあり方が見直され、2024年10月1日から選定療養の仕組みが導入されることになりました。

具体的には「後発品の上市後5年以上経過した長期収載品」又は「後発品の置換率が50%以上となった長期収載品」については、後発品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とし、残りの4分の1は「選定療養」の仕組みを導入して、「患者の希望によるもの」として患者負担とします。

ただし、医療上の必要性がある場合や、在庫がないなど後発品の提供が困難な場合は、選定療養とはせず、引き続き保険給付の対象となります。

長期収載品の選定療養 新

<保険給付と選定療養の適用場面>

長期収載品の使用について、次の場合は選定療養の対象とする

① 銘柄名処方の場合であって、患者の希望により長期収載品を処方・調剤した場合 ② 一般名処方の場合 ただし、次の場合は選定療養とはせず、引き続き、保険給付の対象とする

① 医療上の必要性があると認められる場合〔例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への変更不可)をした場合〕 ② 薬局に後発品の在庫がない場合など、後発品を提供することが困難な場合

<選定療養の対象品目の範囲>

- 後発品上市後5年を経過した長期収載品。ただし、置換率が極めて低い場合(市場に後発品がほぼ存在しない場合)については対象外とする

- 後発品上市後5年を経過していなくても、置換率が50%に達している場合

- 長期収載品は、準先発品を含むこととし、バイオ医薬品は対象外とする

<保険給付と選定療養の負担に係る範囲>

- 選定療養の場合には、長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、後発品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とする

- 選定療養に係る負担は、医療上の必要性等の場合は長期収載品の薬価で保険給付されることや、市場実勢価格等を踏まえて長期収載品の薬価が定められていることを踏まえ、上記価格差の4分の1相当分とする

<医療機関の対応等>

- 長期収載品の投与に係る特別の料金その他必要な事項を当該医療機関及び当該薬局内の見やすい場所に掲示しなければならない

- 医療上の必要性があると認められる場合について、処方等の段階で明確になるよう、処方箋様式を改正する

- 2024年10月1日から施行・適用する

図に、患者負担の具体的なイメージを示しています。例えば、該当する長期収載品の薬価が400円、後発品の最高価格帯の薬価が200円で、患者の負担割合は3割とします。

この場合、現在は長期収載品であれば120円、後発品であれば60円をそれぞれ患者が負担することになります。しかし、24年10月1日以降は、「後発品との価格差の4分の3」までしか保険給付の対象となりませんので、「後発品の薬価(200円)+価格差の4分の3(150円)=350円」までが保険給付の対象となり、350円の3割である105円は患者負担となります。

また、残りの50円分は選定療養として全額自己負担となりますが、選定療養費は消費税(10%)がかかりますので計55円が患者負担となり、これらを合わせた患者負担の合計は105円+55円=160円となります。

変更前の場合の長期収載品の患者負担は120円でしたので、40円上がったことになります。

【長期収載品の選定療養費化に伴う患者負担のイメージ( 3割負担の場合)】

厚生労働省 第172回社会保障審議会医療保険部会(令和5年12月8日)「『経済財政運営と改革の基本方針2023』等関連事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001178992.pdf・アクセス日:令和6年3月7日)を基に一部改変して本誌編集部作成

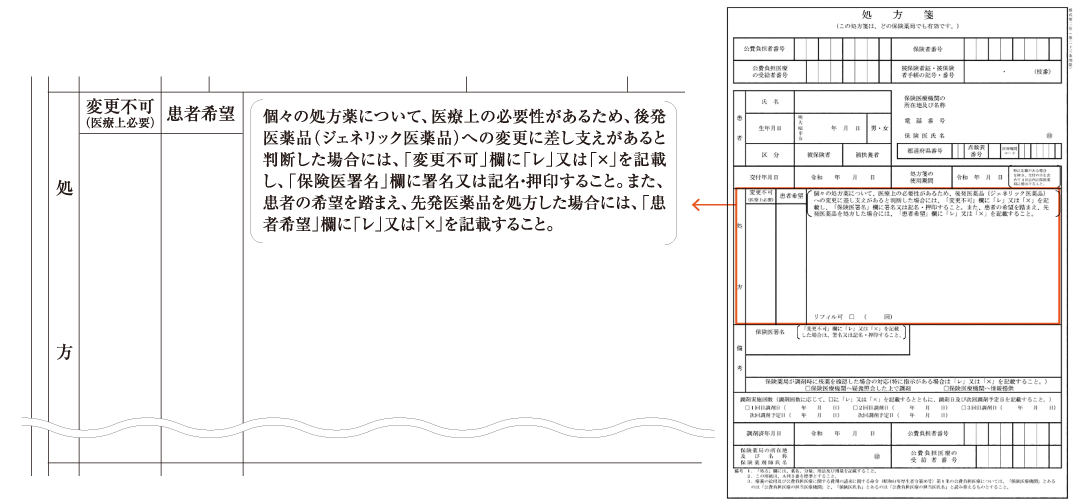

処方箋様式を変更 新たに「患者の希望」欄を追加

長期収載品の選定療養化に伴い、処方箋の様式も変更されています(下記様式参照)。

「処方」の「変更不可」の欄は「変更不可(医療上必要)」に変更されたうえで、新たに「患者希望」の欄が設けられました。

さらに、ただし書きについては「また、患者の希望を踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、『患者希望』欄に『レ』又は『×』を記載すること」と追記されています。

【新たな処方箋様式の「処方」欄】