バイエル薬品がお届けする最新の医療政策情報です

リハビリテーション関連の改定のポイント

今回の改定では、疾患別リハビリテーション料において、「急性期リハビリテーション加算」が新設されたほか、介護保険等との連携を推進する観点からの見直しが行われました。また、より質の高いリハビリテーションを評価する観点から、「回復期リハビリテーション病棟入院料」の評価と要件が見直されています。

高齢化が進み、リハビリテーションの質の向上や施設・事業所間の連携の重要性が増す中、必要な対応がとられたといえます。

疾患別リハビリに「急性期リハビリ加算」が新設 重症者への早期リハビリを評価

近年、急性期入院におけるより早期からのリハビリテーションの実施が推進されており、脳卒中治療ガイドラインなどでも急性期脳卒中患者に対し、積極的なリハビリテーションを発症後できるだけ早期から行うことが勧められています。

今回の改定における中央社会保険医療協議会の議論の過程でも、急性期病棟に入院した誤嚥性肺炎患者に対する早期のリハビリテーションに着目するなど、いわゆる早期リハビリテーションを評価する方向で議論が進められていました。

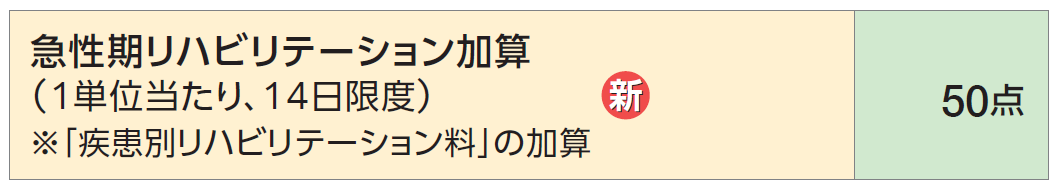

そこで今回の改定では、重症者に対する早期からの急性期リハビリテーションの提供をいっそう推進するため、「急性期リハビリテーション加算」が新設されました。

対象患者

次のいずれかに該当する入院中の患者

ア. ADLの評価であるBIが10点以下 イ. 「 『認知症高齢者の日常生活自立度判定基準』の活用について」におけるランクM以上 ウ. 次の①~⑥の処置等を実施

①動脈圧測定(動脈ライン)、②シリンジポンプの管理、③中心静脈圧測定(中心静脈ライン)、④人工呼吸器の管理、⑤輸血や血液製剤の管理、⑥特殊な治療法等(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、ECMO)エ. 「 特定感染症入院医療管理加算」の対象となる感染症、感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑う患者(疑似症患者は初日に限り算定)。なお、必ずしも特定感染症入院医療管理加算を算定している必要はない - 算定に当たっては、上記ア~エのいずれに該当するかをレセプトの摘要欄に日毎に記載する

- 下記の各疾患等については、手術を実施した患者又は急性増悪した患者のみが対象

<心大血管疾患>慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

<脳血管疾患等>多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者/パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者/難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者/顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者

<運動器>関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者

<呼吸器>慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者

主な施設基準

- 当該医療機関にリハビリテーション科の常勤医が1名以上配置(複数の非常勤医の組み合わせでも可)

これにより、要件を満たせば「初期加算」、「早期リハビリテーション加算」、「急性期リハビリテーション加算」の3つの加算が算定できることになりました(下図)。ただし、早期リハビリテーション加算は5点引き下げられて25点になっています。

【早期のリハビリテーションに対する加算のイメージ】

(青字は変更部分)

厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)」(令和6年3月5日版) (https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238899.pdf・アクセス日:令和6年3月7日)を基に本誌編集部作成

リハビリの実施者別区分を創設 点数等には変更なし

このほかの疾患別リハビリテーション料の変更点として、新たに「実施者別区分」が創設されています。

疾患別リハビリテーション料は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師などが実施者として規定されており、いずれの実施者がリハビリテーションを行った場合でも点数は変わりません。

今回の改定でも点数に変更はありませんでしたが、どの職種が実施したのかを明確にするため、点数表上に実施者ごとの区分が設けられました。

これはNDB(ナショナルデータベース)やDPCデータによって、実施者ごとの訓練の実態を把握するための対応です。

急性期入院での「リハビリ、栄養・口腔管理」を一体的に評価した加算が新設

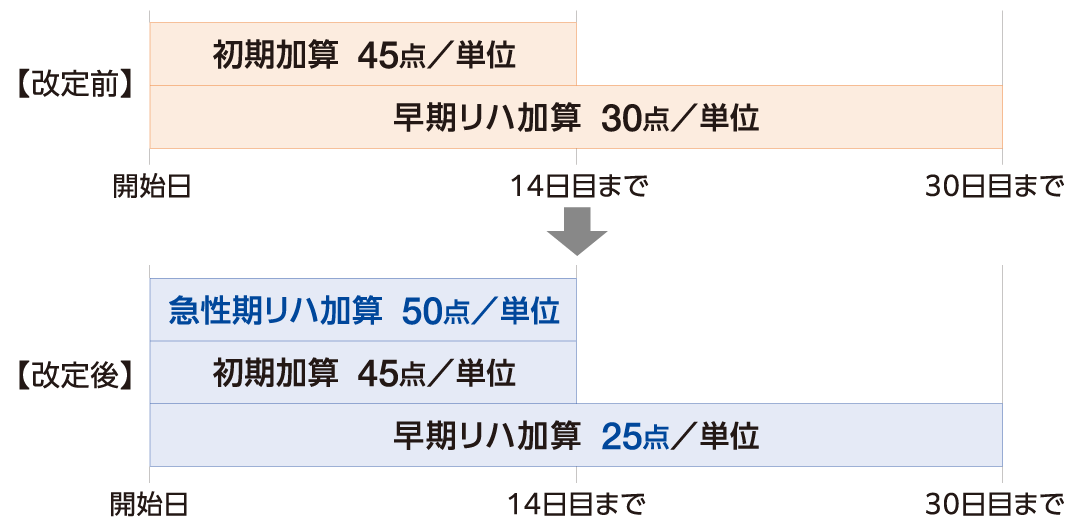

リハビリテーション、栄養管理、口腔管理の連携を図り、これらの一体的・継続的な提供を推進していくことは、今回の改定の大きなテーマの一つです。その代表的な新設項目が「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」です。

急性期病棟に入院した患者に対し、早期離床や経口摂取が図られるよう、入院後48時間以内にADL、栄養状態、口腔管理に関するアセスメントを行うとともに、リハビリテーション、栄養管理、口腔管理の計画を作成し、この計画に基づいて多職種が取り組みを行う体制を評価しています。

主な算定要件

- 対象は「急性期一般入院基本料」、「特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)」、「専門病院入院基本料(7対1又は10対1に限る)」を算定する病棟

- 当該病棟に入棟した患者全員に対し、原則入棟後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態についての評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成する(リスクに応じた期間で定期的な再評価を実施する)

- 入院患者のADL等の維持、向上等に向け、カンファレンスが定期的に開催されている(カンファレンスの内容を記録すること)

- 適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は必要に応じて当該医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の医療機関への受診を促す

- 疾患別リハビリテーション等の対象とならない患者についても、ADLの維持、向上等を目的とした指導を行う

- 専従の理学療法士等は1日9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定はできない

- 専任の管理栄養士は、当該計画作成に当たって、原則入棟後48時間以内に、患者に対面の上、入院前の食生活や食物アレルギー等の確認やGLIM基準※1を用いた栄養状態の評価を行うとともに、定期的な食事状況の観察、必要に応じた食事調整の提案等の取り組みを行う

- 「栄養サポートチーム加算」は別に算定できない

※1 | GLIM(Global Leadership Initiative on Malnutrition)基準:2018年に世界の栄養学会(ESPEN:欧州、ASPEN:北米、PENSA:アジア、FELANPE:南米)が策定した低栄養の診断基準 |

主な施設基準

- 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置(うち1名は専任でも可)

- 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置

- 当該医療機関に「リハビリテーション医療の経験3年以上」かつ「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理の研修修了」の常勤医が1名以上勤務

次のア~エの基準をすべて満たす

ア. 入棟後3日までに疾患別リハビリテーション料が算定された患者の割合が8割以上 イ. 土日祝日の1日当たり疾患別リハビリテーション料の提供単位数が平日の提供単位数の8割以上 ウ. 退院又は転棟した患者(死亡退院及び末期がん患者を除く)のうち、退院又は転棟時におけるADLが入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満 エ. 院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上)を保有している入院患者の割合が2.5%未満 - 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)及び運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)の届出

- 「入退院支援加算1」の届出

- BIの測定に関わる職員を対象としたBI測定に関する研修会を年1回以上開催

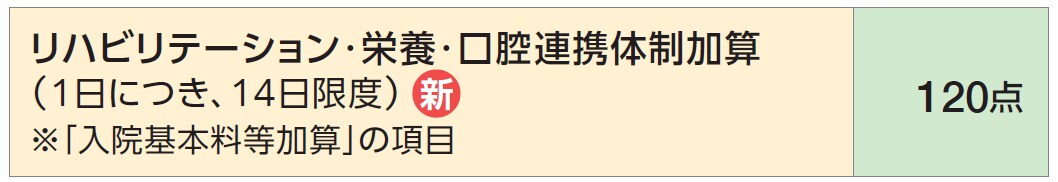

「回復期リハ病棟」は各区分で点数引き上げ 入院料「1」はGLIM基準での栄養評価が要件に

「回復期リハビリテーション病棟入院料」については、今回の改定で幅広い見直しが実施されていますが、その主な内容は次のとおりです。

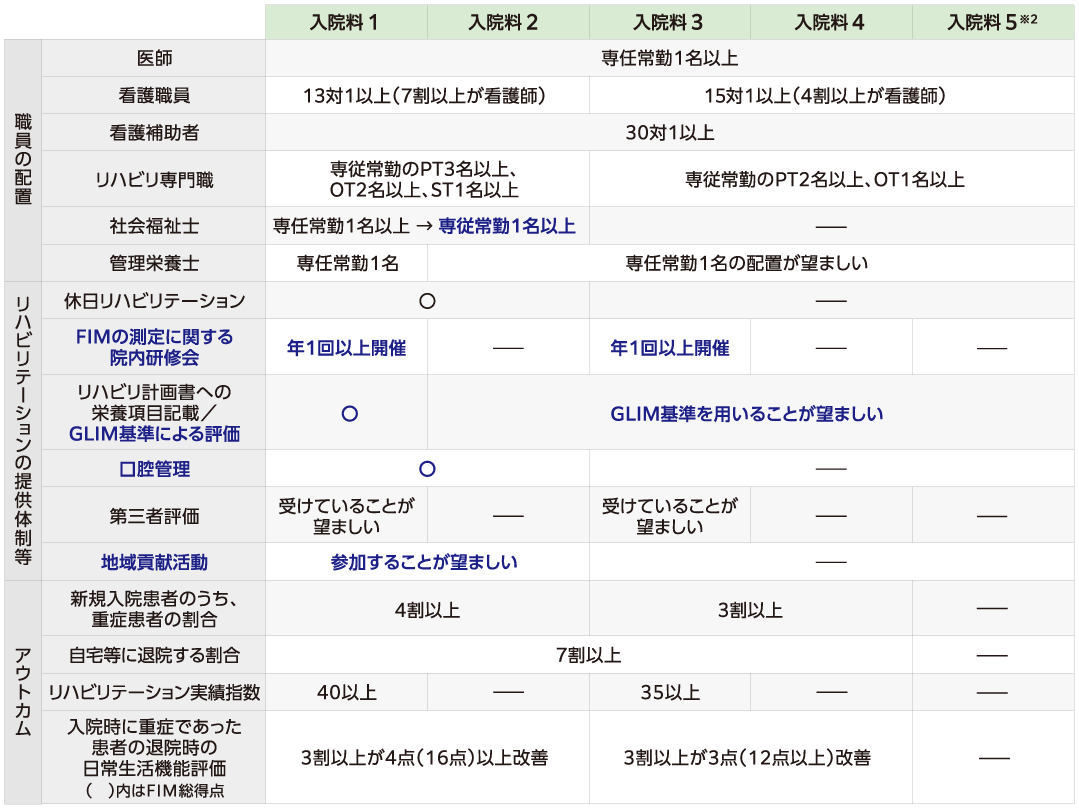

回復期リハビリテーション病棟入院料の主な見直しのポイント

① | 入院料1及び2の評価を見直す |

② | 入院料1について、入退院時の栄養状態の評価にGLIM基準※1を用いることを要件とするとともに、入院料2~5はGLIM基準を用いることが望ましいこととする(2024年3月末日時点での届出病棟は24年9月末日まで経過措置) |

③ | 入院料1及び2について、専従の社会福祉士の配置を要件とする(2024年3月末日時点での届出病棟は、25年5月末日まで経過措置) |

④ | 入院料1及び2について、地域貢献活動に参加することが望ましいこととする |

⑤ | 入院料1及び3について、FIM(Functional Independence Measure)の測定に関する院内研修を行うことを要件とする(2024年3月末日時点での届出病棟は24年9月末日まで経過措置) |

⑥ | 入院料1~5について、FIMを定期的に測定することを要件とする |

⑦ | 入院料1及び2について、口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていることを要件とする |

⑧ | 「体制強化加算1」・「2」を廃止 |

⑨ | 入院料1~5について、40歳未満の勤務医、事務職員等の賃上げに資する措置として評価を見直す |

評価の見直し(①と⑨)に関して、各区分の点数は次表のとおり見直されています。賃上げ対応を踏まえ、すべての区分で点数が引き上げられていますが、入院料「1」と「2」については施設基準の見直しを考慮して、上げ幅が大きくなっています。

一方、施設基準や算定要件の見直しに関しては、まず入院料「1」について、栄養評価の際に「GLIM基準※1」を用いて測定を行うことが要件となりました(②)。これまでも栄養評価を行うことは入院料「1」の要件となっていましたが、今回の改定でより客観的な基準による評価が必要になりました。また、入院料「2」~「5」についても、GLIM基準を用いた評価が「望ましい」とされています。

さらに入院料「1」と「2」については、口腔管理の体制整備が要件に追加されました(⑦)。具体的には、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題を認めた場合は、必要に応じて歯科医療機関への受診を促すこと」が要件とされています。

FIMの測定に関してもいくつかの見直しが実施され、入院料「1」と「3」については「FIMの測定に関わる職員を対象とした研修会を年1回以上開催すること」とされました(⑤)。さらに入院料「1」~「5」の全区分で「2週間に1回以上、FIMの測定を行うこと」が新たな要件となりました(⑥)。

人員配置基準の見直しとして、入院料「1」と「2」は「専従の社会福祉士」の配置が要件となりました(③)。⑧の「体制強化加算の廃止」はこれに関連する見直しです。同加算は、患者の早期機能回復や早期退院を促進するために、専従の医師と専従の社会福祉士の配置を評価した入院料「1」と「2」の加算ですが、今回の改定で廃止されました。

【改定後の回復期リハビリテーション病棟入院料の主な施設基準】

(青字は変更部分)

※2 入院料5については、届出から2年間に限り算定できる

厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)」(令和6年3月5日版) (https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238899.pdf・アクセス日:令和6年3月7日)を基に本誌編集部作成

また、④の「地域貢献活動への参加」は「介護保険法に規定する地域支援事業に協力する体制を確保していること」とされ、具体的には「市町村の要請を受けて、『地域支援事業実施要綱』に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会等と連携し、参加していることが望ましい」と示されています。

医療資源が少ない地域では「病室単位」を新設 運動器リハは「1日6単位まで」に

このほかの回復期リハビリテーション病棟関係の見直しとして、医療資源の少ない地域においては回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を「病室単位」で認めるものとして、「回復期リハビリテーション入院医療管理料」が新設されました。点数は1日につき1,859点(生活療養を受ける場合は1,845点)と設定されており、施設基準等も一部緩和されています。

また、算定要件や施設基準の見直しとは別に、回復期リハビリテーション病棟における疾患別リハビリテーション料の扱いにも一部変更がありました。

疾患別リハビリテーション料の算定は、原則として「患者1人につき1日6単位」までが限度とされていますが、回復期リハビリテーション病棟の入院患者については、例外的に6単位を超える算定が認められていました。

しかし今回の改定に向けては、回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカムに基づいた適切な評価について様々な議論が行われ、回復期リハビリテーション病棟の入院患者であっても、「運動器リハビリテーション料」の算定患者については、原則通り「1日6単位まで」しかリハビリテーション料を算定できない扱いとなりました。

リハビリの情報共有を進め 医療・介護・障害福祉の連携を強化

高齢化の進展によって寝たきり等の防止がいっそう重要視される中で、今後は医療機関だけではなく、介護保険施設・事業所などでも質の高いリハビリテーションを継続的に実施していくことが求められています。

今回の改定ではそのような観点から、医療と介護間におけるリハビリテーションに関する情報連携を推進していくための見直しが実施されています。

まず、①脳血管疾患等・廃用症候群・運動器の各リハビリテーション料の算定患者が介護保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービス利用へ移行する場合、②疾患別リハビリテーション料の算定患者が他の医療機関等によるリハビリテーションの提供に移行する場合――について、移行先の事業所や医療機関等に対し「リハビリテーション実施計画書」を提供することが要件となりました。これに伴って、介護保険施設・事業所や他の医療機関に対するリハビリテーション計画の提供を評価した「リハビリテーション計画提供料1」・「2」は廃止となりました。

医療・介護情報連携の推進のための疾患別リハビリテーション料の算定要件の見直し

【脳血管疾患等リハビリテーション料】

① | 要介護認定を申請中の者又は要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、患者の同意が得られた場合に、利用予定の通所リハビリテーション事業所等に対して、3カ月以内に作成したリハビリテーション実施計画書等を文書により提供する。利用予定の通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、家族等又は介護支援専門員を通じ、患者の利用意向が確認できた事業所等をいう。この場合において、当該患者が直近3カ月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供する |

② | 脳血管疾患等リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の医療機関でリハビリテーションが継続される予定の患者について、患者の同意が得られた場合、3カ月以内に作成したリハビリテーション実施計画書等を当該他の医療機関に対して文書で提供する。当該患者が直近3カ月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には目標設定等支援・管理シートも併せて提供する |

さらに、退院前カンファレンスへの通所リハビリテーション事業所等の医師等の参加を促す観点から、「退院時共同指導料2」の参加職種について、「介護保険によるリハビリテーションを提供する事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の参加を求めることが望ましい」とする要件が追加されました。

このほか、障害福祉サービスとの連携を意図した施設基準の緩和も実施されています。具体的には、医療保険のリハビリテーションを提供する病院・診療所が、疾患別リハビリテーションを実施する患者がいない時間帯に障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)を実施する際には、「専従の従事者(理学療法士等)が当該訓練に従事しても差し支えない」とされました。