バイエル薬品がお届けする最新の医療政策情報です

医師の働き方改革、人材確保・賃上げ、医療DX推進に向けた改定のポイント

今回の改定の重点課題は、「人材確保・働き方改革等の推進」です。働き方改革については、医師の時間外労働の規制の導入を踏まえて「地域医療体制確保加算」の見直しなどが行われ、人材確保に向けては、初再診料や入院基本料等の引き上げとともに、各種「ベースアップ評価料」が新設されています。また、医療DX推進も今回の改定の柱の一つで、オンライン資格確認による情報の活用や電子処方箋の普及を促すため、「医療DX推進体制整備加算」などが新設されました。

医師の働き方改革、タスクシェア・シフト、チーム医療の推進等の取り組み

「地域医療体制確保加算」は基準を追加 より実効性のある労働時間短縮を目指す

「地域医療体制確保加算」は、救急医療など地域で重要な機能を担う病院における勤務医の負担軽減への取り組みを評価した点数として、2020年度改定で新設され、22年度改定では拡充が図られました。

しかし、24年度改定における議論の過程では、「労働時間短縮に改善が見られない」などの指摘があったことから、勤務医の負担軽減への取り組みにより実効性を持たせるため、施設基準に「医師の時間外・休日労働時間に係る基準」を追加する見直しが実施されました。

地域医療体制確保加算の施設基準の追加

- 医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。また、当該医療機関に勤務する医療法施行規則第63条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師(以下、対象医師)の1年間の時間外・休日労働時間が、原則として、次のとおりであること。ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでない

ア. 2024年度においては1,785時間以下

イ. 2025年度においては1,710時間以下

「処置」・「手術」の時間外等加算「1」を見直し「交代勤務」「チーム制」のいずれかが必須に

「処置」や「手術」には、「休日」・「時間外」・「夜間」に対する加算が2種類設定されています。このうち、より高い点数が設定されている代わりに、医師の負担軽減への取り組みが要件となっているのが加算「1」です。

今回の改定では、医師の働き方改革をいっそう推進する観点から加算「1」の要件が見直され、「交代勤務制」か「チーム制」を導入していることが必須になったほか、手当に関する要件も必須となりました。

具体的には次の(1)~(3)の取り組みのうち、これまでは「いずれかを実施」が要件でしたが、これが「(1)又は(2)のいずれか及び(3)を実施」に変更されています。

処置及び手術の休日加算「1」・時間外加算「1」・深夜加算「1」の要件の見直し

- 次の(1)又は(2)のいずれか及び(3)を実施

(1) | 交代勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも実施している(ア~キは略) |

(2) | チーム制を導入しており、以下のアからカまでのいずれも実施している(ア~カは略) |

(3) | 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等を支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施するとともに実施内容について就業規則に記載を行い、その写しを地方厚生(支)局長に届け出ている(ア、イは略)。また、休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いている |

| ※2024年3月末日時点で加算1の届出を行っている医療機関は26年5月末日までは経過措置 |

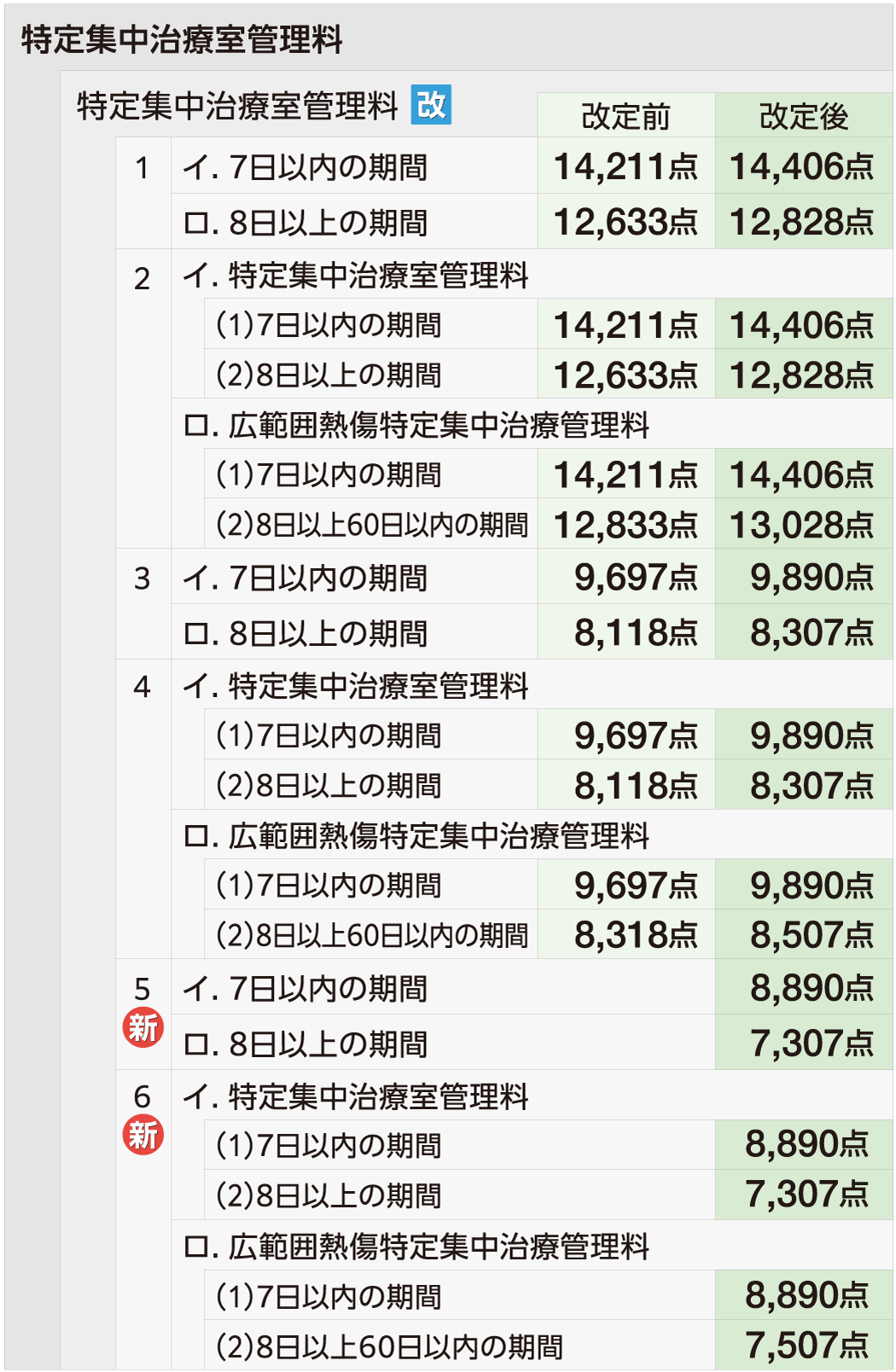

「特定集中治療室管理料」に医師の配置要件を緩和した区分を新設

いわゆるICUにおける重症患者への入院医療を評価した「特定集中治療室管理料」は、治療室内に専任の医師が常時勤務していることが要件です。

しかし、医師の勤務環境の改善に向けて、多様な医師の配置を考慮した評価体系とするため、今回の改定では要件を緩和した管理料「5」・「6」が新設されました。この管理料「5」・「6」については、「専任の医師が常時、治療室内に勤務」の要件が、「専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時、医療機関内に勤務」に緩和されています。

既存の特定集中治療室管理料「1」~「4」を含めた改定後の点数は次のとおりです。

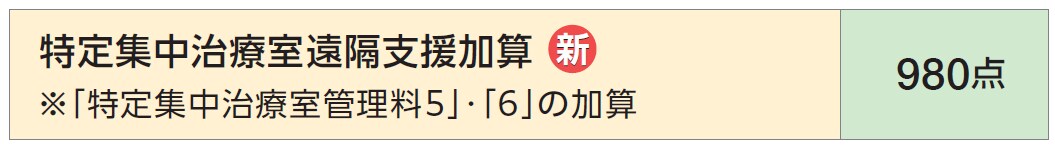

また、新設の管理料「5」・「6」については、管理料「1」・「2」の施設からの支援を受けて、情報通信機器を用いた遠隔モニタリングによって管理が行われた場合の評価として、「特定集中治療室遠隔支援加算」が新設されています。これは管理料「5」・「6」には、治療室内に専任の医師が常時配置されていないことを踏まえた対応です。

なお、加算自体は、支援を受けた管理料「5」・「6」の医療機関が算定しますが、支援を行った医療機関との診療報酬の分配は「相互の合議に委ねる」とされています。

主な算定要件・施設基準

- 特定集中治療室管理料5又は6の医療機関が、特定集中治療室管理料1又は2の医療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理が行われた場合に加算する

- 被支援側(管理料5・6)の医療機関は情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理を実施するための必要な体制が整備されている

- 支援側(管理料1・2)の医療機関は特定集中治療室管理について情報通信機器を用いて支援を行うにつき十分な体制を有している

- 支援側と被支援側の医療機関間における診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる

このほか、特定集中治療室管理料については、次のような見直しが実施されています。

特定集中治療室管理料の主な見直し

- 管理料1~4についてはSOFA(Sequential Organ Failure Assessment)スコアが一定以上の患者の割合を特定集中治療室の患者指標に導入し、評価を見直す

- 重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を要件化

- 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の項目及び該当基準について以下のとおり見直し、それに伴い施設基準における該当患者割合の基準についても見直す

✓「輸液ポンプの管理」の項目を削除

✓ 基準に該当する要件について、「A得点3点以上」から「A得点2点以上」に変更

※上記の見直しについては、2024年3月末日時点での届出医療機関は24年9月末日まで経過措置

「医師事務作業補助体制加算」は全区分で引き上げ 加算「1」の要件に「業務内容等の定期的な評価が望ましい」を追加

診断書などの文書作成補助や診療記録への代行入力など、医師の事務作業をサポートする従事者の配置を評価しているのが「医師事務作業補助体制加算」です。医師の負担軽減に向けた取り組みを評価した代表的な点数項目であり、医師を対象にした調査などでも「負担軽減の効果が高い」という意見が多いことから、近年は改定のたびに評価の拡充が行われています。

今回の改定においても全区分で点数が引き上げられたほか、加算「1」の施設基準には「医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい」ことが追加されました。

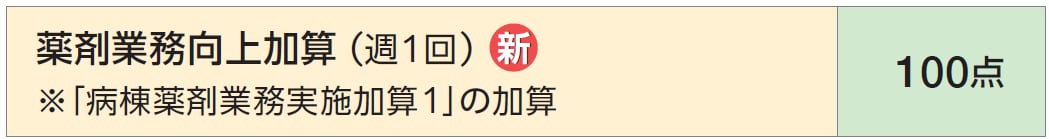

「病棟薬剤業務実施加算1」に新設加算 薬剤師の養成強化を評価

より質の高い薬物治療の実施や安全性の確保に向けて、病棟に配置された薬剤師が薬剤関連業務を実施することを評価しているのが「病棟薬剤業務実施加算」です。医師や看護師の負担軽減が進められる中で、これらの職種からのタスクシフト・シェアを推進していく観点からも重視されている点数項目です。

今回の改定では、チーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図るため、病院薬剤師の研修体制が整備された医療機関に対する評価として「薬剤業務向上加算」が新設されました。

単に研修を実施するだけではなく、都道府県における薬剤師確保の取り組みを担当する部署と連携して、薬剤師をほかの医療機関に出向させるなど、地域全体の薬剤業務の質向上や薬剤師確保への取り組みが求められています。

主な算定要件・施設基準

- 病棟薬剤業務実施加算1の算定患者について加算

免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が実施されていることとして、以下の要件を満たす

ア.

研修を総括する責任者の配置及び研修の計画、実施等に関して検討するための委員会が設置

イ.

十分な指導能力を有する常勤薬剤師が研修を受ける薬剤師の指導に当たっている

ウ.

研修を受ける薬剤師の研修内容を定期的に評価・伝達する体制の整備及び研修修了判定が適切に実施されている

エ.

無菌製剤処理の設備及び医薬品情報管理室等の設備

オ.

調剤、病棟薬剤業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラムに基づき研修を実施。なお、研修プログラムを医療機関のウェブサイト等で公開するとともに、定期的に研修の実施状況の評価及び研修プログラムの見直しを実施する体制を有している

都道府県における薬剤師確保の取り組みを担当する部署と連携して自施設の薬剤師を他の医療機関(特別の関係を除く)へ出向を実施させる体制として、以下の要件を満たす

ア.

出向先は、薬剤師が不足している地域において病棟業務やチーム医療等の業務の充実が必要な医療機関である

イ.

出向する薬剤師は、概ね3年以上の病院勤務経験を有し、当該医療機関において概ね1年以上勤務している常勤の薬剤師である

ウ.

出向先の医療機関及び都道府県における薬剤師確保の取り組みを担当する部署との協議の上で、出向に関する具体的な計画が策定されている

- 特定機能病院もしくは「急性期充実体制加算1」・「2」の届出

「薬剤総合評価調整加算」はカンファの要件緩和 新たに「手順書」の作成が要件に

入院前に6種類以上の内服薬(精神病棟の入院患者は抗精神病薬4種類以上)が処方されていた患者に対し、処方内容の評価・調整を行った場合に算定できるのが「薬剤総合評価調整加算」(「入院基本料等加算」の項目)です。

算定要件として、薬剤の評価・調整に当たって「医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施すること」とされており、チーム医療や多職種連携を評価した点数項目でもあります。ただし、今回の改定では要件が緩和され、必ずしもカンファレンスを実施しなくても、多職種による情報共有や連携のもとに薬剤の評価や調整ができていればよいことになりました。

また、ポリファーマシーに係る評価方法について、あらかじめ手順書を作成することなどが要件として追加されています。

主な算定要件の見直し

(青字が変更部分)

(1) | 次に掲げる指導等をすべて実施している場合に算定する | |

| ア. | 患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、(2)の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う |

| イ. | アを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種による連携の下で、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う |

| ウ. | 処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する |

| エ. | 処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再評価を行う |

| オ. | イ、ウ、エを実施するに当たっては、ポリファーマシー対策に係るカンファレンスを実施するほか、病棟等における日常的な薬物療法の総合的評価及び情報共有ができる機会を活用して、多職種が連携して実施する |

| カ. | (2)のガイドライン等を参考にして、ポリファーマシー対策に関する手順書を作成し、医療機関内に周知し活用する |

(2) | 持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針[各論編(療養環境別)]」(厚生労働省)、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」(厚生労働省)、「ポリファーマシー対策の進め方」(日本病院薬剤師会)等を参考にすること | |

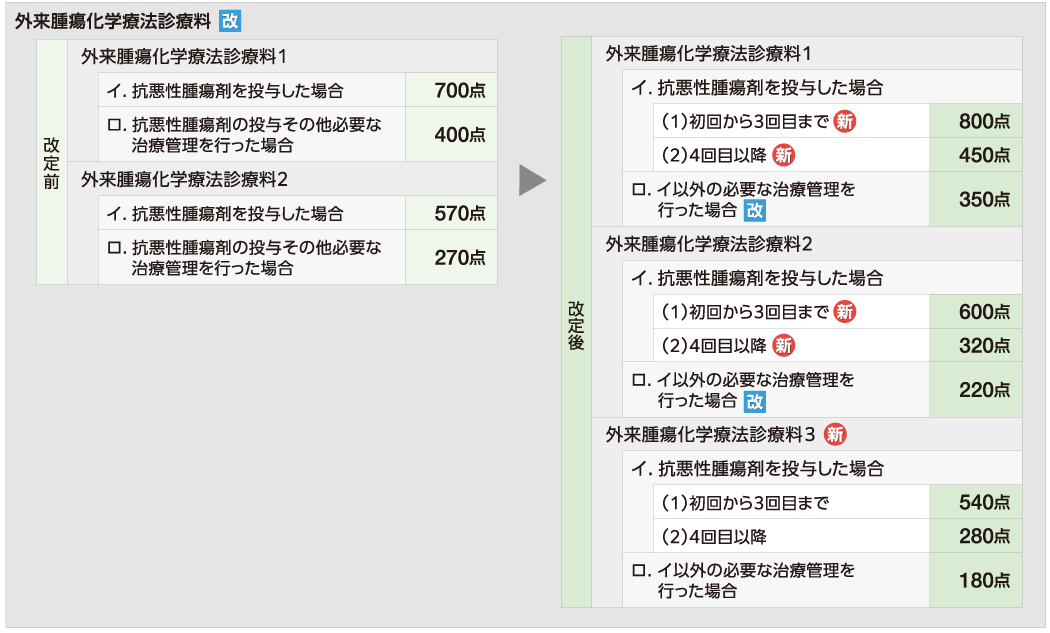

24時間の電話相談体制などを評価した「外来腫瘍化学療法診療料3」が新設

外来の悪性腫瘍患者に対して、化学療法の経験を有する医師や看護師、薬剤師などが、必要に応じてその他の職種と共同して外来化学療法の実施や治療管理を行った場合を評価しているのが「外来腫瘍化学療法診療料」です。

今回の改定では、外来化学療法の安心・安全な実施を推進する観点から要件・評価が見直されるとともに、専任の医師や看護師、薬剤師を常時配置することが困難ではあるものの、電話等による緊急時の相談には24時間対応できる体制を整えた医療機関への評価として、「外来腫瘍化学療法診療料3」が新設されています。

また、「イ.抗悪性腫瘍剤を投与した場合」と「ロ.抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合」に分かれ、「イ」については、「初回~3回目」と「4回目以降」が設定されました。

外来腫瘍化学療法診療料3の主な算定要件

- 外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている連携医療機関に対して、緊急時に当該連携医療機関に受診を希望する患者について、あらかじめ治療等に必要な情報を文書により、少なくとも治療開始時に1回は提供し、以降は適宜必要に応じて提供している

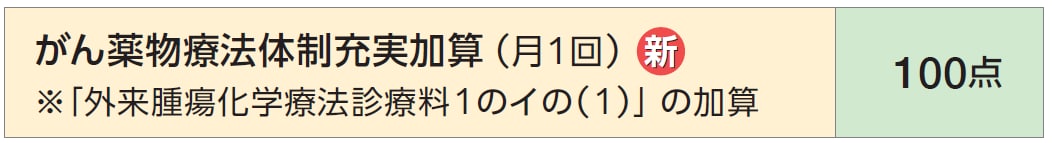

さらに、診察前に薬剤師が服薬状況等の確認・評価を行い、医師に情報提供、処方提案等を行った場合の加算として「がん薬物療法体制充実加算」が新設されました。薬剤師の職能を活用した医師業務のタスク・シフトの一環といえます。

主な算定要件・施設基準

- 1のイの「(1)初回から3回目まで」を算定する患者に対して、当該医療機関の医師の指示に基づき、薬剤師が服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合に加算する

- 外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている

- 化学療法の調剤経験5年以上で、40時間以上のがんに係る適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であることが望ましい)以上有する専任の常勤薬剤師が配置

- 患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えている

- 薬剤師が、医師の診察前に患者から服薬状況、副作用等の情報収集及び評価を実施し、情報提供や処方提案等を行った上で、医師がそれを踏まえて、より適切な診療方針を立てることができる体制が整備されている

このほか、外来腫瘍化学療法診療料に関しては、次のような要件等の見直しが実施されています。

その他の外来腫瘍化学療法診療料の要件等の主な見直し

- 外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準に「がん性疼痛緩和指導管理料」の届出を行っていることを追加

- 外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準に「がん患者指導管理料のロ」の届出を行っていることが望ましいとする要件を追加

- 外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準に医師の研修要件を追加

- 患者が勤務先の事業者と共同して作成した勤務情報を記載した文書を医療機関に提出した場合に、療養上の必要な指導の実施が可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましいとする要件を追加

- 患者の急変時等の対応に関する指針を作成することが望ましいとする要件を追加

医療従事者の人材確保、賃上げに向けた取り組み

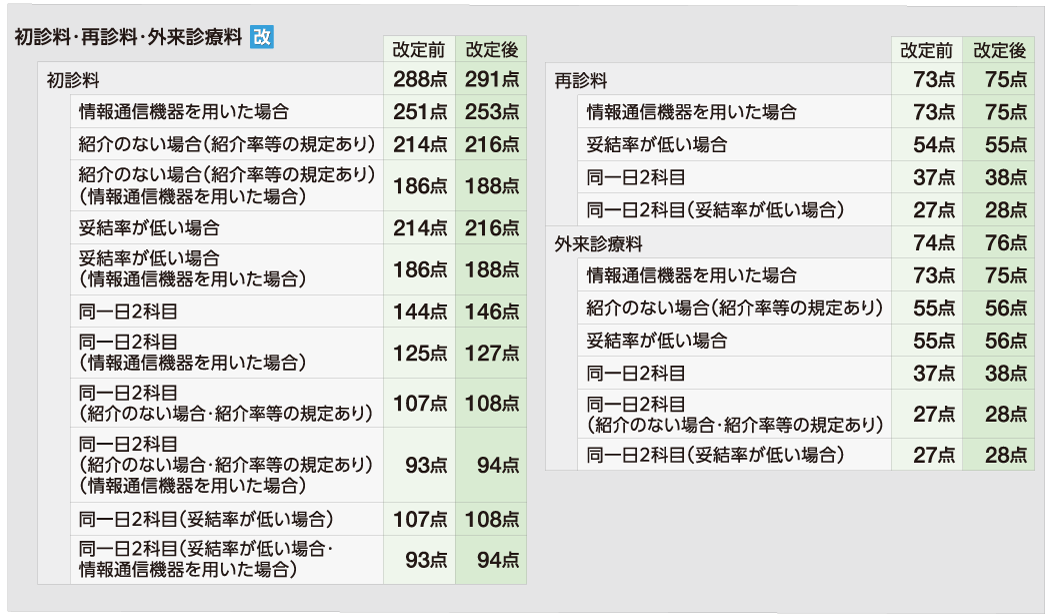

感染対策と賃上げ対応で初再診料を引き上げ「初診料」は3点、「再診料」は2点アップに

2023年、新型コロナウイルス感染症が5類に変更され、各種の特例的な対応が24年3月末で終了した一方で、標準的な感染防止対策は日常的に実施していく必要があります。また、今回の改定で重点課題とされた医療従事者の人材確保、賃上げに対応するため、医療機関における収益のベースとなる初再診料や入院基本料の引き上げも必要となりました。

このように外来における感染防止対策と職員の賃上げを実施していく双方の観点から、「初診料」、「再診料」、「外来診療料」が引き上げられました。点数は次表のとおりですが、初診料は3点、再診料と外来診療料は2点ずつ引き上げられています。

なお、初再診料や外来診療料、入院基本料等の引き上げは、改定財源の配分上は「40歳未満の勤務医・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置」への対応と位置づけられており、「看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げ」については、後述の「ベースアップ評価料」で対応するという位置づけになっています。

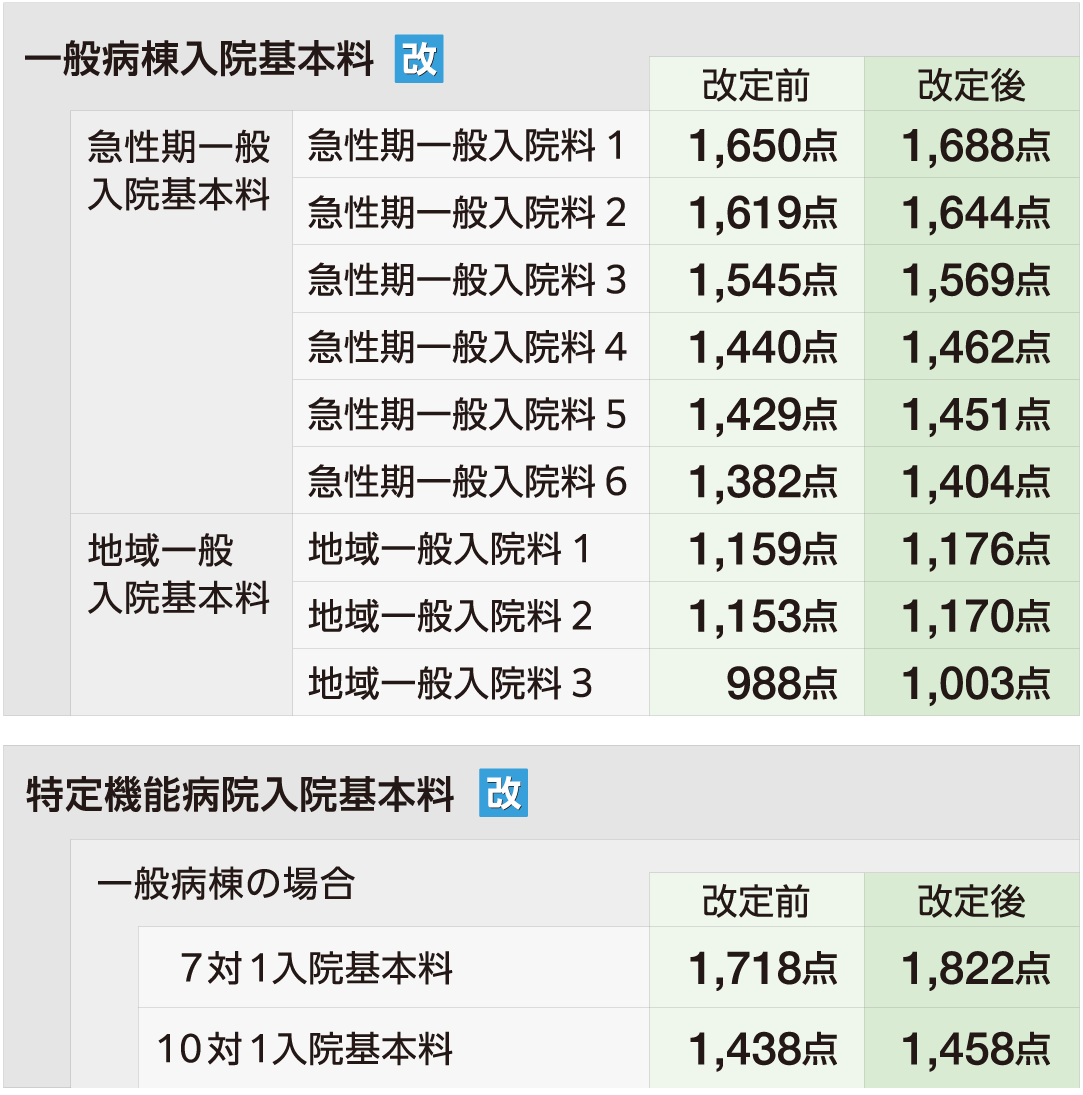

入院基本料も全種別で賃上げ対応「急性期一般入院料1」は38点アップ

一方、入院については、入院基本料や特定入院料などの各種入院料が引き上げられました。

このうち、「一般病棟入院基本料」及び「特定機能病院入院基本料(一般病棟)」は次表のとおりです。

また、点数の引き上げ以外にも、入院基本料については次のような見直しが実施され、栄養管理への対応、終末期の意思決定支援に関する指針の策定、身体拘束の最小化への取り組みが新たな要件となりました。

入院基本料の主な見直しのポイント

- 入院料の施設基準における栄養管理体制の基準に、標準的な栄養評価手法の活用及び退院時も含めた定期的な栄養状態の評価を栄養管理手順に位置付けることを明確化

- 「入院基本料」及び「特定入院料」を算定している医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針を作成していることを要件とする(2024年3月末日時点の届出病棟は、25年5月末日まで経過措置)

- 入院料の施設基準に、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならないことを規定するとともに、身体的拘束の最小化の実施体制を整備することを規定する。なお、精神科病院(精神科病院以外の病院の精神病室を含む)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健福祉法の規定による(2024年3月末日時点の届出病棟は、25年5月末日まで経過措置)

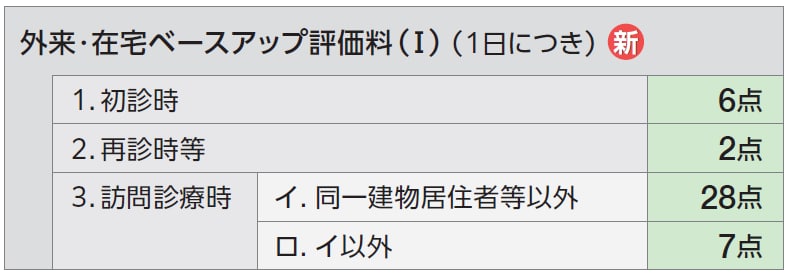

医療従事者の確実な賃上げに向けて「ベースアップ評価料」を新設

今回の改定の重点課題である「現下の雇用情勢も踏まえた人材確保」を実現するため、「看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げ」に直接結びつくような評価体系とすることを狙いに新設されたのが各種の「ベースアップ評価料」です。

施設基準として、「24年度及び25年度に対象職員の賃金の改善を実施しなければならない」ことが規定されているほか、「賃金改善計画書」と「賃金改善実績報告書」を作成して、定期的に地方厚生(支)局長に報告することが義務付けられているなど、国の賃上げの実現に向けた強い意志がうかがえる要件設定になっています。

このうち、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」は、外来医療・在宅医療を実施している医科医療機関において賃金改善を実施している場合を評価しています。

主な算定要件

- 入院中の患者以外が対象

- 「1」は「初診料」、「小児科外来診療料(初診時)」又は「小児かかりつけ診療料(初診時)」の算定日に算定

- 「2」は「再診料」、「外来診療料」、「短期滞在手術等基本料1」、「小児科外来診療料(再診時)」、「外来リハビリテーション診療料」、「外来放射線照射診療料」、「地域包括診療料」、「認知症地域包括診療料」、「小児かかりつけ診療料(再診時)」、「外来腫瘍化学療法診療料」の算定日に算定

- 「3のイ」は、「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の同一建物居住者以外の場合」又は「在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場合に限る)」の算定日に算定

- 「3のロ」は、「在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の同一建物居住者の場合」又は「在宅患者訪問診療料(Ⅱ)」の算定日に算定

主な施設基準

- 対象職員は次表に示す職員であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行うものは含まれない

- 当該評価料を算定する場合は、24年度及び25年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く)の改善(定期昇給を除く)を実施しなければならない

- 当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。ただし、ベア等を行った医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合又は24年度及び25年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(26年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る)についてはこの限りではない。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く)の水準を低下させてはならない

- 24年度に対象職員の基本給等を23年度と比較して2.5%以上引き上げ、25年度に対象職員の基本給等を23年度と比較して4.5%以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務医及び勤務歯科医並びに事務職員等の当該医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を除く)の改善(定期昇給によるものを除く)を実績に含めることができる

- 「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」を作成し、定期的に地方厚生(支)局長に報告する

【対象となる職種 (主として医療に従事する職員)】

|

|

|

評価料(Ⅰ)で不足の医療機関は(Ⅱ)を算定 入院は「入院ベースアップ評価料」で対応

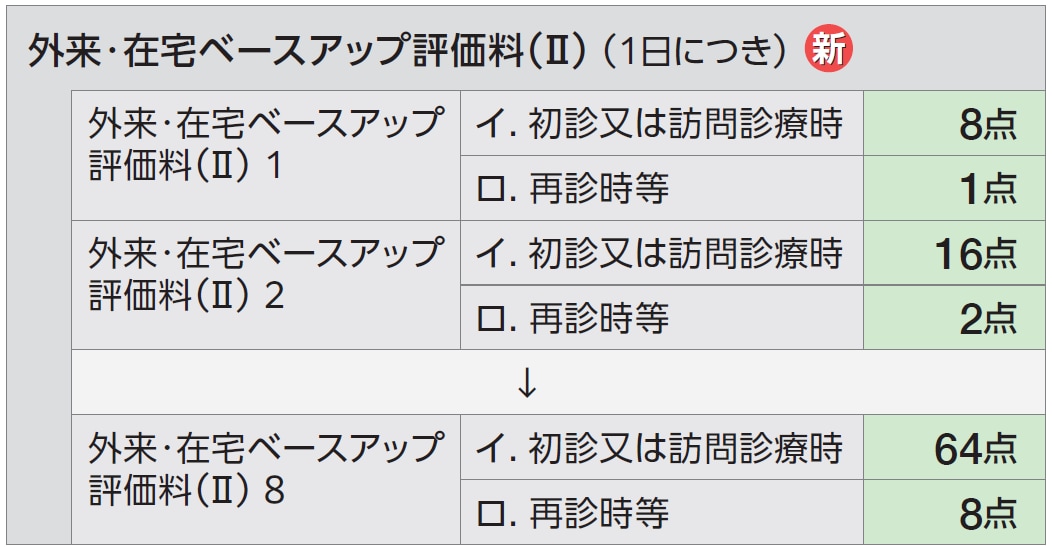

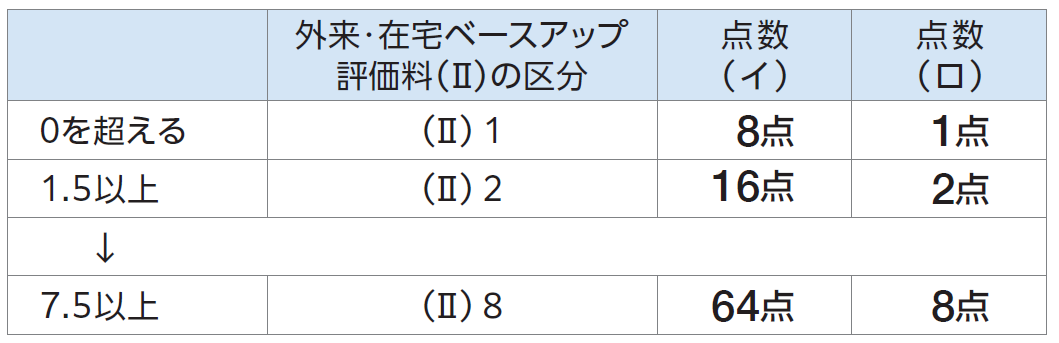

無床診療所のうち、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)だけでは賃上げが一定水準(給与総額の1.2%増)に達しないと見込まれる診療所については、さらに「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」が算定できる仕組みになっています。

点数には8つの区分が設定されており、初診時又は訪問診療時は区分「1」が8点で区分「2」~「8」まで8点刻み、再診時等は区分「1」が1点で区分「2」~「8」まで1点刻みの点数となっています。

なお、各区分の「イ」は評価料(Ⅰ)の「初診時」又は「訪問診療時」の算定患者について、各区分の「ロ」は評価料(Ⅰ)の「再診時等」の算定患者について、それぞれ算定します。

また、各医療機関がどの区分に該当するかは次の計算式によって計算し、それぞれの医療機関ごとに該当する区分の点数を算定します。

【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の計算式】

対象職員の給与総額 × 1.2% ー( 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び |

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み) ×10円 |

(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み × 8 |

+ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み |

+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み × 8 |

+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み)×10円 |

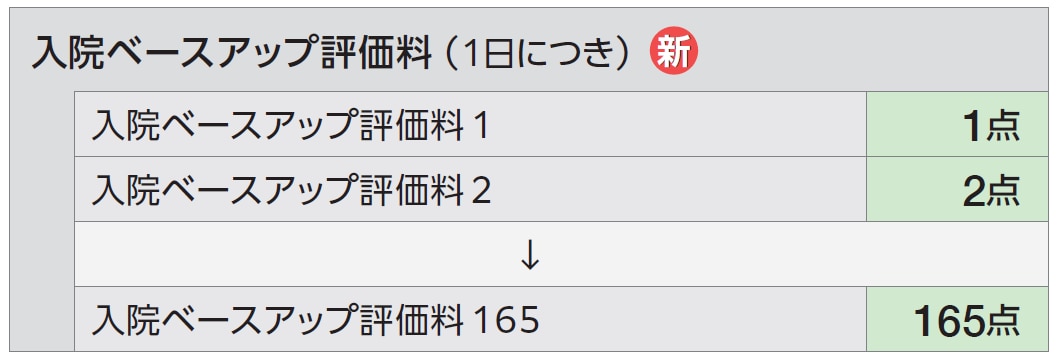

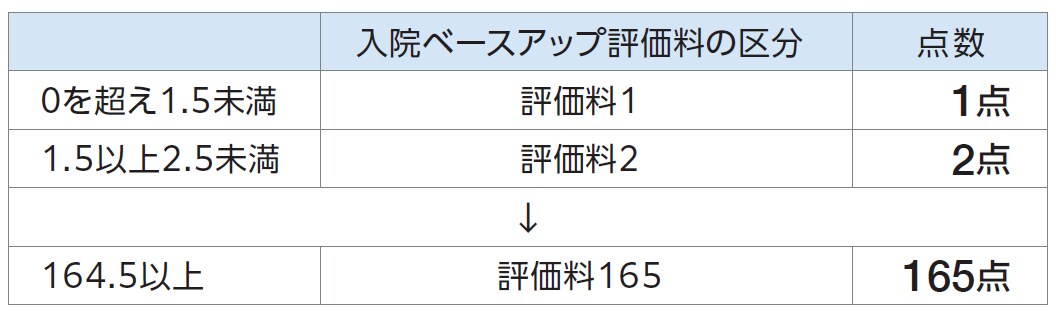

一方、入院については「入院ベースアップ評価料」によって対応します。具体的には「入院基本料」、「特定入院料」、「短期滞在手術等基本料(1を除く)」を算定している患者について、それぞれ所定の点数を算定します。

点数は165の区分に分けられており、各区分が1点刻みで1点~165点まで設定されています。

各医療機関がどの区分に該当するかは次の計算式によって計算し、それぞれの医療機関ごとに該当する区分の点数を算定します。

【入院ベースアップ評価料の計算式】

対象職員の給与総額 × 2.3% ー( 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び |

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み) ×10円 |

当該医療機関の延べ入院患者数 ×10円 |

なお、施設基準としては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料ともに、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と同様に「24年度及び25年度における賃金改善の実施」や「賃金改善計画書及び賃金改善実績報告書の作成と、定期的な地方厚生(支)局長への報告」などが求められます。

また、これらに加えて、「常勤換算で2名以上の対象職員が勤務していること」や「社会保険診療等に係る収入金額の合計額が総収入の80%を超えること」なども要件となります。

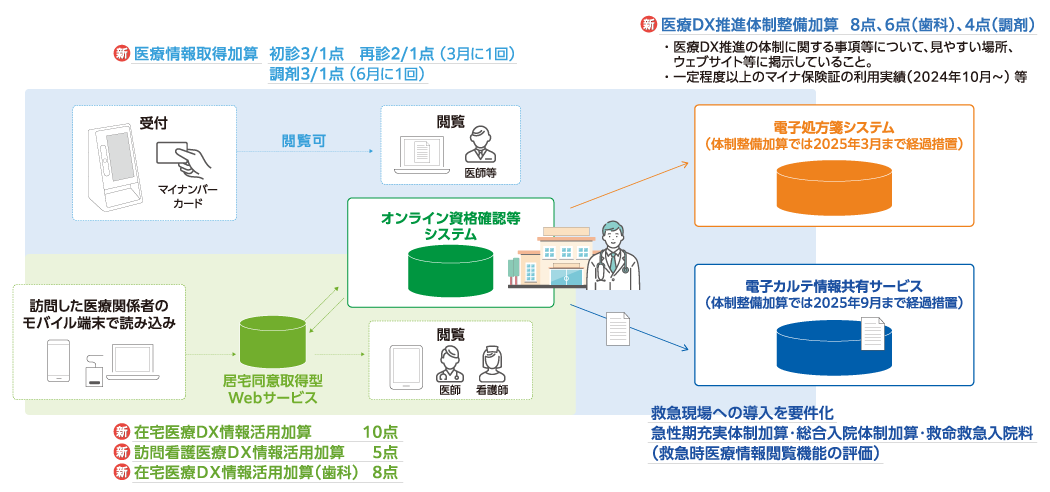

オンライン資格確認等システムを活用した医療DXの推進に向けた取り組み

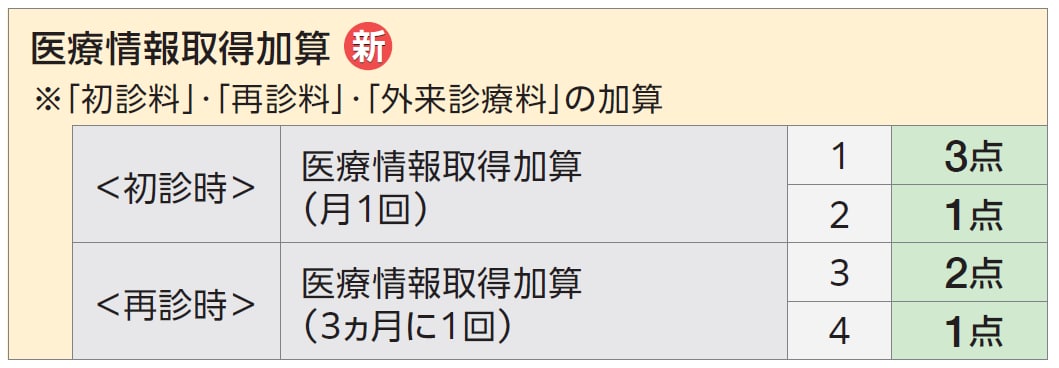

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は「医療情報取得加算」に再編

オンライン資格確認等システムの導入を促進するため、22年10月に新設されたのが「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」です。同加算は、当初から時限的な対応とされていましたが、23年4月には医療機関や薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことから、今回の改定によって「体制整備を評価する加算」から「情報の取得・活用を評価する加算」へと評価のあり方が見直されました。

見直し後の名称は「医療情報取得加算」となり、初診時の評価は引き下げられました。ただし、医療情報・システム基盤整備体制充実加算が初診時のみの算定だったのに対し、医療情報取得加算は再診時(3ヵ月に1回限り)も算定できるようになっています。

点数及び主な算定要件などは次のとおりです。

主な算定要件・施設基準

- 加算1及び加算3は受診した患者に対して十分な情報を取得した上で診療を行った場合に算定する

- 加算2及び加算4はオンライン資格確認により患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合に算定する

- レセプトオンライン請求を行っている

- オンライン資格確認を行う体制を有している

次の事項を当該医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示している(ウェブサイトへの掲示は2025年5月末日まで経過措置)

ア.

オンライン資格確認を行う体制を有していること

イ.

当該医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと

- ウェブサイトへの掲示については、自ら管理するホームページ等を有しない場合は、この限りではない

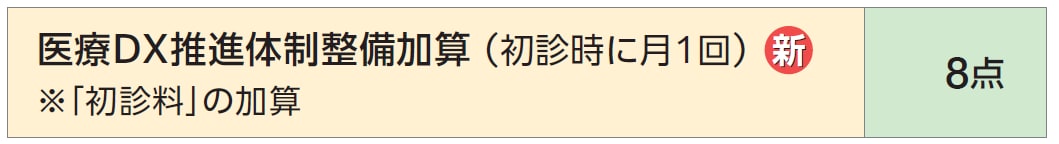

さらなる医療DXの推進に向け「体制整備加算」を新設

医療DXの推進は今回の改定の大きなテーマの一つです。特に23年4月にオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、同システムを中心とした情報の共有や電子処方箋の活用などを進めていくことは、重要な政策課題にもなっています。

このため、今回の改定でもこれらの導入・利活用を後押しするための見直しが実施されており、その中でも“目玉”といえる新設項目が「医療DX推進体制整備加算」です。同加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報や薬剤情報などを実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを導入していることなどを評価しています。

オンライン資格確認や電子処方箋の発行体制などの施設基準を満たした医療機関で初診料に加算できますが、同じく今回の改定で新設された「在宅医療DX情報活用加算」(後述)や「訪問看護医療DX情報活用加算」は同一月に算定できません。

また、オンライン資格確認等システムによる情報の取得やそれらを活用した診療を行っていることなどを、院内掲示だけではなく、自院のウェブサイトに掲載することが要件になっていることも大きな特徴です。この要件は前述の「医療情報取得加算」などでも同様ですが、地域住民や患者にオンライン資格確認システムによる情報の取得・活用や、電子処方箋などについて周知してもらい、それらを活用したより効率的な診療を普及していきたいという国の狙いがうかがえます。

主な施設基準

- レセプトオンライン請求を行っている

- オンライン資格確認を行う体制を有している

- 医師が、オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧及び活用できる体制を有している

- 電子処方箋を発行する体制を有している(2025年3月末日までは経過措置)

- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している(2025年9月末日まで経過措置)

- マイナ保険証の利用率について、実績を一定程度有している(2024年10月1日から適用)

当該医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に次の事項を掲示している(ウェブサイトへの掲示は2025年5月末日まで経過措置)

ア.

医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している医療機関であること

イ.

マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる医療機関であること

ウ.

電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施している医療機関であること(2025年9月末日まで経過措置)

- ウェブサイトへの掲示については、自ら管理するホームページ等を有しない場合は、この限りではない

【2024年度診療報酬改定における医療DXに係る全体像】

厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)」(令和6年3月5日版) (https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238899.pdf・アクセス日:令和6年3月7日)を基に本誌編集部作成

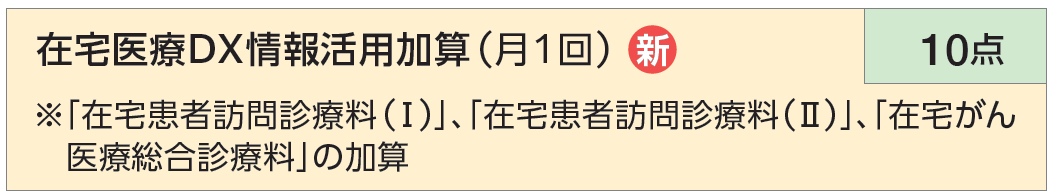

居宅同意取得型の活用を評価「在宅医療DX情報活用加算」を新設

すでにモバイル端末やノートパソコンなどを利用した「居宅同意取得型」のオンライン資格確認等システムの運用が始まっていることから、在宅医療の現場でも患者の診療情報や薬剤情報を取得・活用したり、電子処方箋を発行することが可能になっています。

そこで今回の改定では、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムや電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋によって得られる情報を活用した在宅医療の提供を評価するため、「在宅医療DX情報活用加算」が新設されました。

主な算定要件・施設基準

- 医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算、訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は算定できない

- レセプトオンライン請求を行っている

- オンライン資格確認を行う体制を有している

- 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有している

- 電子処方箋を発行する体制を有している(2025年3月末日まで経過措置)

- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している(2025年9月末日まで経過措置)

当該医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に次の事項を掲示している(ウェブサイトへの掲示は2025年5月末日まで経過措置)

ア.

医師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、訪問診療を実施している医療機関であること

イ.

マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる医療機関であること

ウ.

電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施している医療機関であること(2025年9月末日まで経過措置)

- ウェブサイトへの掲示については、自ら管理するホームページ等を有しない場合は、この限りではない

なお、訪問診療と同様に訪問看護についても「訪問看護医療DX情報活用加算」が新設されています。