バイエル薬品がお届けする最新の医療政策情報です

地域包括ケアシステム推進に向けた改定のポイント

今回の改定で特に注目されたのが新設の「地域包括医療病棟入院料」です。高齢の救急患者などを受け入れ、リハビリテーション、栄養管理などを包括的に行う新たな病棟として診療報酬上に位置づけられました。「地域包括ケア病棟」も在宅医療への支援充実、介護との連携推進などを意図した見直しが行われています。さらに介護保険施設入所者の急変時の受け入れを評価した「協力対象施設入所者入院加算」の新設など、地域包括ケアシステムの推進に関連した見直しが数多く実施されました。

高齢救急患者等の受け入れ機能を担う「地域包括医療病棟入院料」を新設

高齢化が進む中で、救急搬送される高齢者も増加しています。厚生労働省が中央社会保険医療協議会で示したデータ1)によると、75歳以上の高齢者で転子貫通骨折、誤嚥性肺炎、脳梗塞、大腿骨頚部骨折、尿路感染症などにより「急性期一般入院料1」の病棟に入院した患者は救急搬送の割合が高くなっています。

しかし、このうち誤嚥性肺炎や尿路感染症については、実際に投入される医療資源の量が急性期一般入院料「2」~「6」の病棟や「地域一般入院料」の病棟と大きな差がありませんでした。

そこで当初は、「地域包括ケア病棟」でこれらの高齢救急患者に対応することが検討されていましたが、同病棟の看護職員配置が13対1であることから「難しい」などとする意見が出ていました。

これを受け、今回の改定で新設された特定入院料が「地域包括医療病棟入院料」です。その基本的な考え方は「地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟」というものです。看護職員配置は10対1で、同じく10対1である急性期一般入院料「2」~「6」からの転換や、地域包括ケア病棟からの転換も見込まれています。

1)厚生労働省 令和5年度第5回入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年8月10日)

「(令和5年度第5回)入院・外来医療等の調査・評価分科会」[DPCデータ(令和4年1月~12月)]

(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001141358.pdf・アクセス日:令和6年3月7日)

主な算定要件・施設基準

- 入院期間が90日超の患者は「地域一般入院料3」の点数を算定

- 看護職員配置10対1以上(看護師割合7割以上)

- 当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が2名以上、専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置

- 入院早期からのリハビリテーション実施に必要な構造設備(病室6.4㎡/1人以上、廊下幅1.8m以上が望ましい等)

- ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備(ADLが入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満等)

- 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を用いて評価し、延べ患者数のうち「A3点以上、A2点以上かつB3点以上、又はC1点以上」の該当割合が16%以上(必要度Ⅰの場合)又は15%以上(必要度Ⅱの場合)であるとともに、入棟患者のうち入棟初日に「B3点以上」に該当する割合が50%以上

- 当該病棟の平均在院日数が21日以内

- 当該病棟における在宅復帰率が80%以上

- 自院の一般病棟からの転棟患者割合が5%未満

- 救急車等の緊急搬送患者又は他の医療機関で「救急患者連携搬送料」を算定し搬送された患者の割合が15%以上

- 地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備(2次救急医療機関又は救急告示病院である/常時、必要な検査、CT撮影・MRI 撮影を行う体制等)

- 「データ提出加算」及び「入退院支援加算1」の届出

- 特定機能病院以外の病院

- 「急性期充実体制加算」及び「専門病院入院基本料」の届出を行っていない

- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)の届出

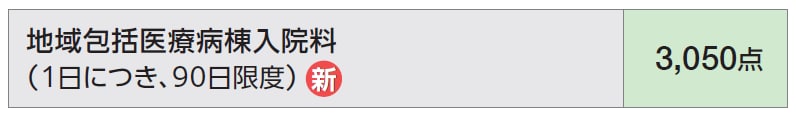

また、次の各加算が設定されており、夜間を含めた看護職員・補助者の配置を手厚く評価しています。

「リハビリテーション・栄養・口腔連携加算」は、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、多職種協働による取り組みを評価しています。「入院基本料等加算」に新設された「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」(120点)と名称が似ていますが、別の点数項目です。ただし、施設基準などはおおむね同等のものが求められます。

救急患者の「下り搬送」を評価した「救急患者連携搬送料」が新設

増加する高齢の救急患者等への対応という点で、今回の改定で新設されたもう一つの項目が「救急患者連携搬送料」です。

いったんは三次救急医療機関等に救急搬送されたものの、他の医療機関でも対応可能と判断された場合のいわゆる「下り搬送」を評価しています。三次救急医療機関への患者の集中を抑え、救急医療の機能分化や効率化を図るのが主な狙いです。

救急外来を受診した入院3日目までの患者に初期診療を実施したうえで、連携する他の医療機関での入院が適当であると判断し、医師、看護師又は救急救命士が同乗して搬送を行った場合に算定できます。

点数は4つに区分されており、入院を経ずに他院へ搬送した場合の点数が最も高く、入院日数が経つほど点数が低くなっています。また、施設基準として「救急搬送件数が年間2,000件以上」などの要件が設定されていることから、地域の中核クラスの救急医療機関が想定されていることがわかります。

主な算定要件・施設基準

- 「救急搬送診療料」は別に算定できない

- 救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が年間2,000件以上

- 地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行った上で、受入先の候補となる医療機関のリストを作成している

- 転院搬送先からの相談に応じる体制及び搬送患者が急変した場合等に再度患者を受け入れる体制を有する

- 救急外来等における初期診療を実施した患者の他の医療機関への搬送の状況について、所定の様式により報告する

「地域包括ケア病棟」は日数で点数を区分 在宅医療等の実績基準も見直し

今回の改定では、「地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料」についても大幅な見直しが実施されています。主な見直しのポイントは次のとおりです。

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の主な見直しのポイント

① | 入院期間に応じた評価体系に見直し |

② | 賃上げ対応の観点から各区分の評価を引き上げ |

③ | 在宅医療等の実績評価の見直し |

④ | 在宅復帰率の計算に超強化型、在宅強化型の介護老人保健施設への退院患者数の5割を加算 |

⑤ | 直接入院・入棟患者割合や在宅復帰率の患者割合の計算から、「短期滞在手術等基本料3」に該当する患者と同基本料「1」の対象手術を実施する患者を除外 |

⑥ | 「在宅患者支援病床初期加算」の見直し |

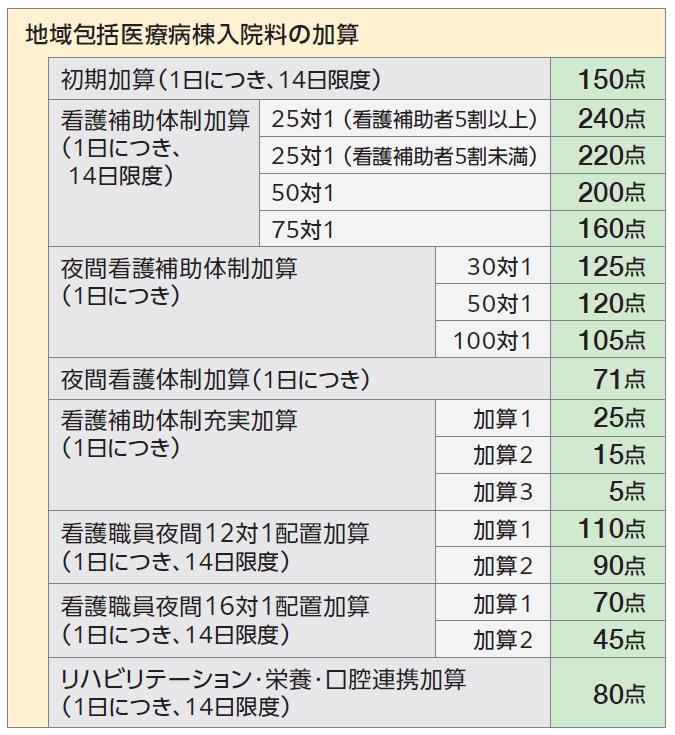

まず、①と②についてですが、各区分の点数は次のとおりに見直されました。入院日数40日を境に2区分の点数設定となり、「40日以内」は点数が引き上げ、「41日以降」は引き下げとなりました。

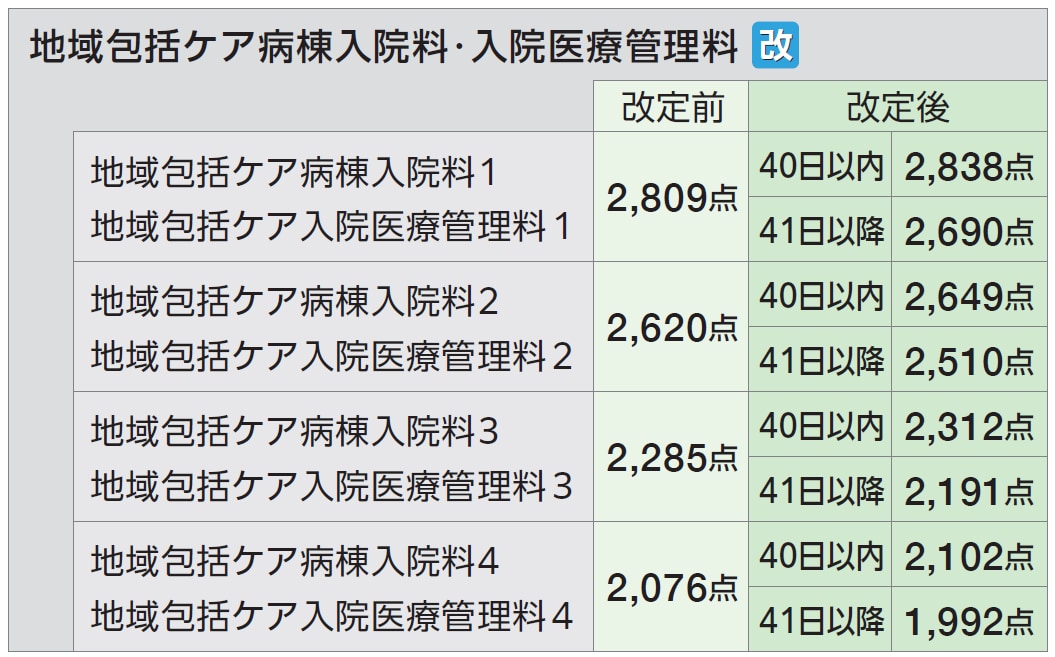

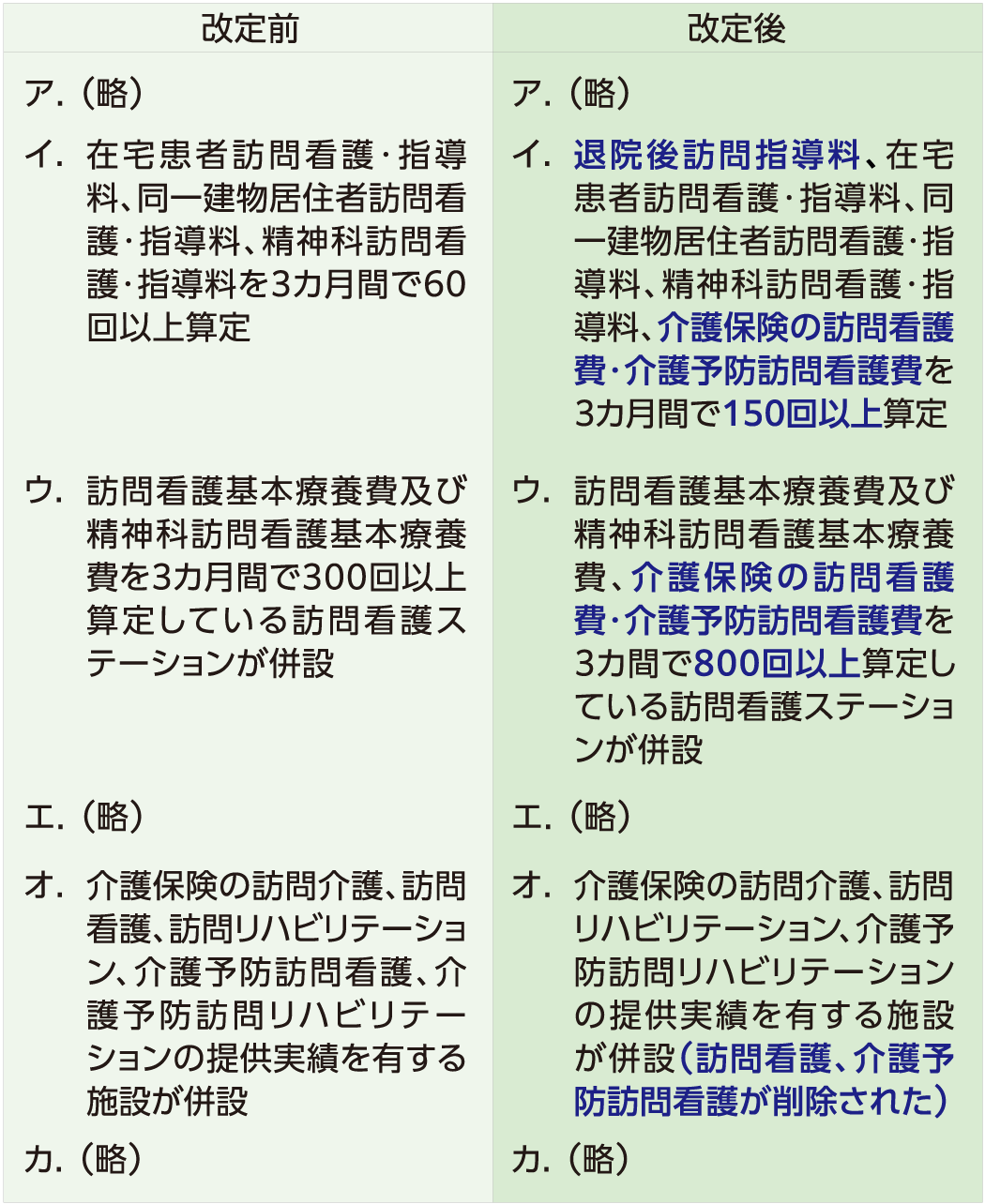

また、地域包括ケア病棟には、施設基準として在宅医療に関連する実績が求められますが、このうち、訪問看護等の提供に関する実績が次表のように見直されました(③)。訪問看護の算定回数の実績要件が大幅に引き上げられていますが、「介護保険」の実績を含めてもよいことになりました。訪問看護は介護保険によるサービスのほうが算定回数は多くなるのが一般的なので、多くの医療機関にとっては要件緩和になることが見込まれます。

ただし、「介護保険の訪問看護の提供実績を有する施設が併設」の要件が削除されているため、実際の算定回数は少なく、この要件のみで実績をクリアしていた医療機関にとっては要件強化となります。

【在宅医療等の実績に関する施設基準の見直し】

(青字が変更部分)

| ※ | 2024年3月末日時点で地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料を届け出ている病棟又は病室は、イ、ウ、オについては25年5月末日まで経過措置 |

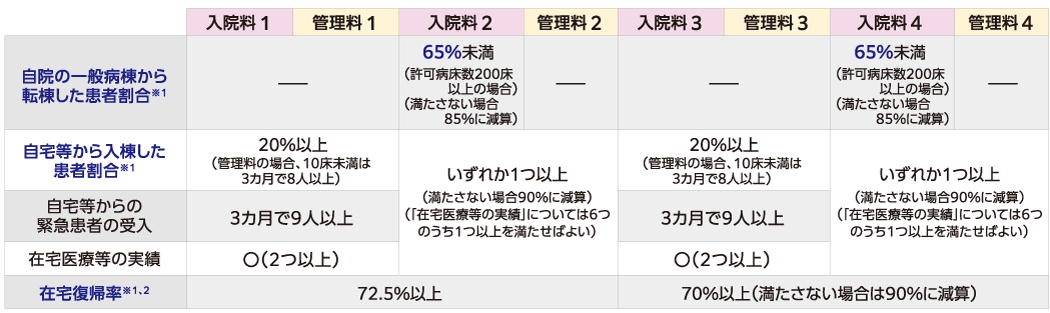

「地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料」には、在宅復帰率などに応じた施設基準や減算規定が設けられています(下表)。今回の改定では、これらの「在宅復帰率」や「自院の一般病棟から転棟した患者割合」、「自宅等から入棟した患者割合」を算出する際の計算式が見直されました(④、⑤)。

まず、在宅復帰率の計算式の分子に、在宅強化型(超強化型を含む)の介護老人保健施設への退院患者の数の半数を加えることができるようになりました。在宅強化型の老健施設は、文字どおり在宅復帰に向けた機能が強化された施設なので、そこを経て在宅復帰する患者の割合が高いことを踏まえた対応です。

ただし、「在宅復帰率」「自院の一般病棟から転棟した患者割合」「自宅等から入棟した患者割合」の計算から「短期滞在手術等基本料3の算定患者及び短期滞在手術等基本料1の対象手術を実施した患者を除く」ことも新たに規定されました。

これらの患者が計算対象から除外されることで、基準を満たすためのハードルはかなり上がると見込まれ、医療機関にとって厳しい改定内容といえます。

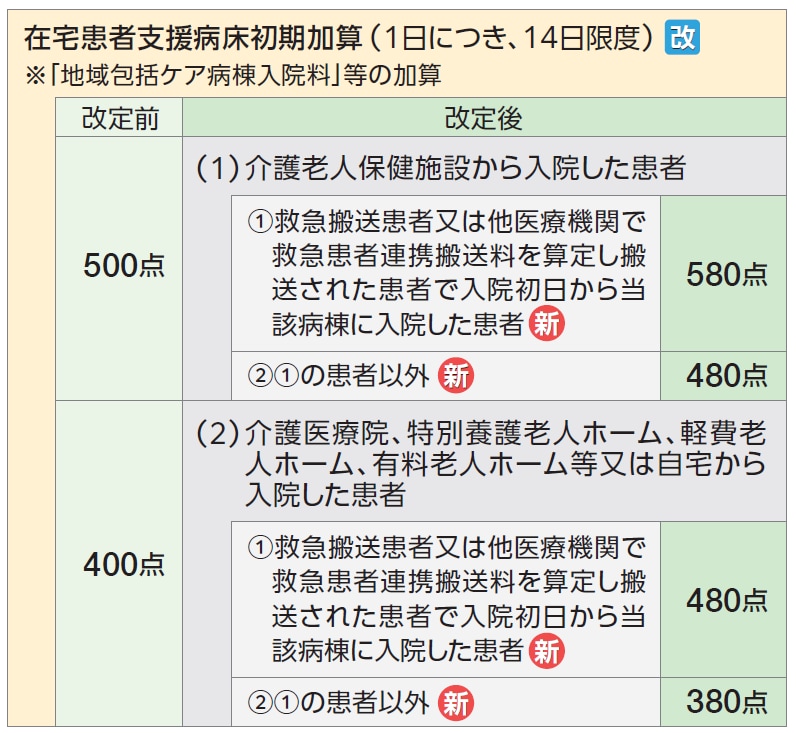

「在宅患者支援病床初期加算」は救急搬送患者等の評価を引き上げ

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の「在宅患者支援病床初期加算」については、緊急入院の受け入れを推進する観点から見直されています(⑥)。

これまでは介護老人保健施設からの入院は500点、それ以外は400点でしたが、それぞれが「救急搬送患者又は救急患者連携搬送料の算定患者」と「それ以外」に区分され、前者は引き上げ、後者は引き下げとなりました。

【改定後の地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の在宅医療等の実績に関する主な施設基準】

(青字が変更部分)

※1 | 自院の一般病棟から転棟した患者割合、自宅等から入棟した患者割合、在宅復帰率について、短期滞在手術等基本料3を算定する患者及び短期滞在手術等基本料1の対象手術を実施した患者を対象から除く(2024年3月末日時点での届出病棟は25年5月末日まで経過措置) |

※2 | 在宅復帰率の分子に、在宅強化型(超強化型を含む)の介護老人保健施設への退院患者の数の半数を加える(2024年3月末日時点での届出病棟は25年5月末日まで経過措置) |

厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)」(令和6年3月5日版)

(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238899.pdf ・アクセス日:令和6年3月7日)を基に一部抜粋して本誌編集部作成

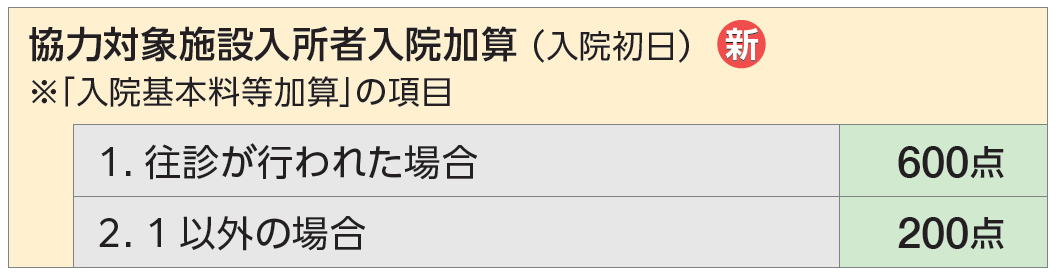

介護保険施設と連携した「協力医療機関」による急変時等の受け入れを新たに評価

介護保険施設の入所者が安心して施設での生活を継続してくためには、病状急変時などに入院を速やかに受け入れてくれる医療機関が必要となります。

今回の改定では、このような介護保険施設と医療機関の協力・連携関係を推進していくため、「協力対象施設入所者入院加算」が新設されました。

介護保険施設の入所者の病状が急変した際に入院を受け入れた医療機関が算定できますが、単に急変時に対応するだけではなく、あらかじめ介護保険施設側から「協力医療機関」として定められていることが必要です。また、定期的に介護保険施設とのカンファレンスを行うなど、普段から介護保険施設との連携体制を整えていることも要件です。

主な算定要件・施設基準

- 在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、在宅療養後方支援病院、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料のいずれかの届出

- 介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム(以下、介護保険施設等)であって当該医療機関を協力医療機関として定めているものに入所している患者の病状の急変等に伴い、介護保険施設等の求めに応じて当該医療機関又は当該医療機関以外の協力医療機関の医師が診療を行い、当該医療機関に入院させた場合に算定する

- 「2」については、「1」以外の場合で、当該医療機関が当該介護保険施設等の求めに応じて患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された者を除く)に診療を行い、入院の必要性を判断して当該医療機関に入院させた場合に、所定点数に加算する

- 当該医療機関と当該介護保険施設等が特別の関係にある場合は算定できない

- 介護保険施設等から協力医療機関として定められている等、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保している

次のいずれかを満たす

ア. 次の(イ)及び(ロ)に該当している (イ) 診療を行う患者の診療情報及び病状急変時の対応方針等が協力医療機関に提供されており、必要に応じて入院受入れを行う医療機関の保険医がICTを活用して当該診療情報及び病状急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有している (ロ) 介護保険施設等と協力医療機関において、入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを実施している イ. 介護保険施設等と協力医療機関において、入所者の診療情報及び急変時の対応方針等の共有を図るため、月1回以上の頻度でカンファレンスを実施している - 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称について、医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示している(ホームページ等への掲載は2025年5月末日まで経過措置)

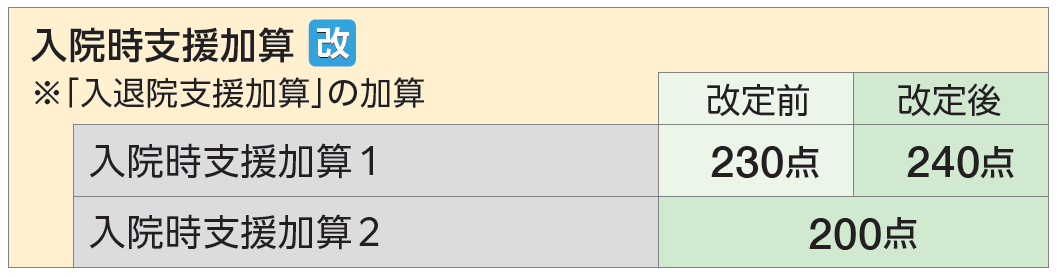

「入院時支援加算1」は引き上げ 新たに強度行動障害等患者の事前調整を評価

今回の改定では、入院前や退院前後の支援を評価した「入退院支援加算1」・「2」について、関係機関との連携強化や生活に配慮した支援の強化、入院前からの支援を強化する観点から見直しが行われました。

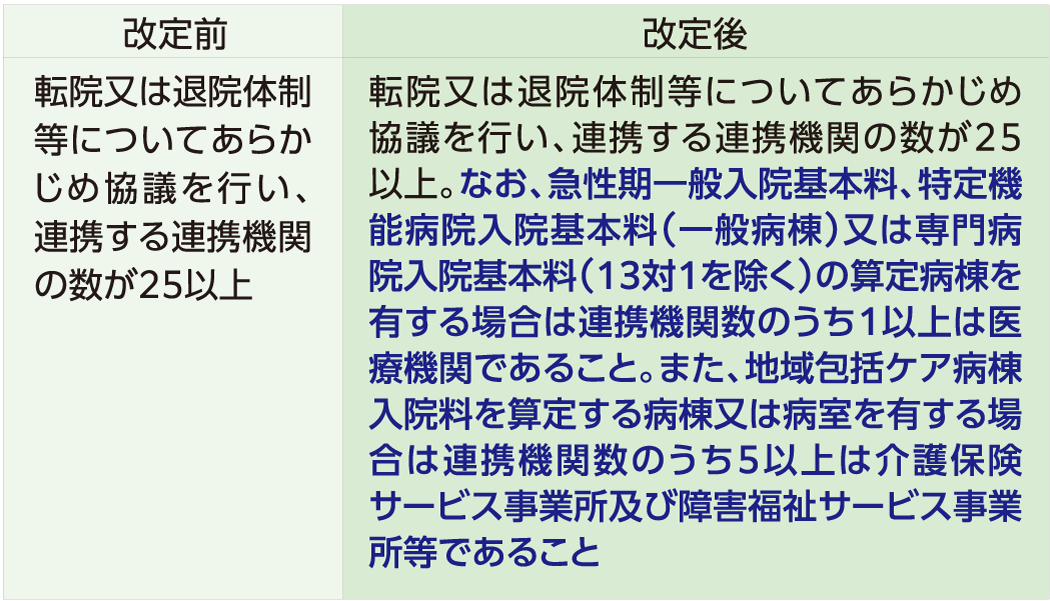

具体的には、入退院支援加算に上乗せして加算できる「入院時支援加算1」が引き上げられました。また、入退院支援加算1の施設基準にある「連携する医療機関数が25以上」の要件について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケア病棟を有する医療機関では介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等との連携が一定程度求められるようになりました。

【入退院支援加算1の連携機関数の要件の見直し】

(青字が変更部分)

このほか、入退院支援加算の対象に「特別なコミュニケーション支援を要する者や強度行動障害の状態の者」が追加されるとともに、これらの患者に対して、入院前の調整を行った場合を評価した「入院事前調整加算」が新設されました。

主な算定要件

- コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者又は強度行動障害の状態の者に対して、入院前に患者・家族等並びに障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に算定

- 患者・家族等、障害福祉サービス事業者等から事前に情報提供を受け、その内容を踏まえ、入院中の療養支援計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有する