行動経済学とは、人々の行動を経済学的のみならず、心理学的側面も考慮して研究する学問領域です。近年、医療現場に行動経済学の理論を適用し、患者の心理的特性を考慮した意思決定や行動変容を支援する取り組みが注目されています。心不全診療では再入院予防のためのセルフケアが不可欠ですが、患者教育や退院後の自己管理を促す場面で苦慮することも少なくありません。そのようなとき、行動経済学をどのように活用できるでしょうか。循環器内科医で行動経済学にも造詣が深い水野篤先生を中心に、公認心理師・指導健康心理士で医療現場における行動経済学の第一人者でもある平井啓先生、心不全専門医の北井豪先生に議論していただいた内容を前・後編にわたり紹介します。(2023年9月29日取材)

司会

聖路加国際病院

心血管センター 医幹

水野 篤 先生

大阪大学大学院

人間科学研究科 准教授

平井 啓 先生

国立循環器病研究センター

心不全部 部長

北井 豪 先生

(発言順)

心不全セルフケア支援における

行動経済学活用術

前編 まずは知っておきたい基本理論

水野先生 本日は、心不全患者のセルフケア支援における行動経済学の活用方法について学びたいと思います。前編では、まず平井先生に医療現場で生じる患者と医療者のすれ違いの原因とその解消方法について、行動経済学の観点から解説していただきます。次に北井先生から、主に若年の心不全患者に対するセルフケア促進のためのポイントをご紹介いただきます。

サイドメモ:行動経済学とは?

行動経済学は経済学(特に古典的経済学)に心理学などを融合させたものと考えてもらえばよいでしょう。人は意思決定・行動するときにそれほど「正しく=合理的に」行動できるわけではなく、心理や感情的な側面に左右されます。行動経済学の定義として「合理的経済人の前提を置かない経済学」という表現を使うこともあります

患者と医療者はなぜすれ違うのか?

平井先生 医療現場では、患者と医療者のすれ違いが往々にして起こります。すれ違いが起こるのは、両者で見えている景色が違うためです。医療者は医学的な知識や経験から、患者が選択すべき治療方針を知っています。患者のこれまでの経過や症状を把握した上で、今後の見通しを伝えたいと思っています。

一方、患者は医学的な知識が不足しており、自分が置かれた状況を理解することが困難です。医療者には、自分が抱えている不安な気持ちを知ってほしいと考えています。

医療者はまた、患者は合理的な意思決定ができる存在であり、「リスクなどの正しい情報を伝えれば、正しい意思決定ができるはずだ」と考えます。日本の医療制度はこの考えを前提に構築されており、その一例が患者の自己決定権を尊重すべく導入されたインフォームド・コンセントです。こうした背景から、患者に対しインプットを増やす意思決定支援が行われます。

ところが患者は、たとえ正しい情報を伝えられても、合理的に判断できるわけではありません。さらに、意思決定には性格や心理状態、認知機能、社会的スキルなどが影響します。留意したいのは、医学的な意味で認知機能は低下していなくても、意思決定できない人(決められない人)が非常に多いという点です。会社で管理職経験があるなど、意思決定にかかる社会的経験を積んできた人はさておき、そうでない人々において、さまざまな情報を勘案して決めることは容易ではないのです。

さて、ここまでの話で、患者が意思決定できない状況は、必ずしも患者の理解不足によって引き起こされるわけではないことをお分かりいただけたと思います。その原因を考えるヒントになるのが、「人は必ずしも合理的に行動しない(限定合理性)」という、行動経済学の根幹をなす概念です。限定合理性の背景には、さまざまな“考え方の偏り(バイアス)”が存在します。人の心の中には、得をする嬉しさと損をする悲しみの判断を分ける基準点(参照点)があり、得をする嬉しさよりも、損をする悲しみの方を強く感じるといわれています。そのため、誰しも損を避ける選択をする傾向(損失回避傾向)にあります。参照点自体は、主観的なものであり、個人によって異なります。そのため参照点がどこにあるかで、バイアスや損失回避の度合いが変わってきます。

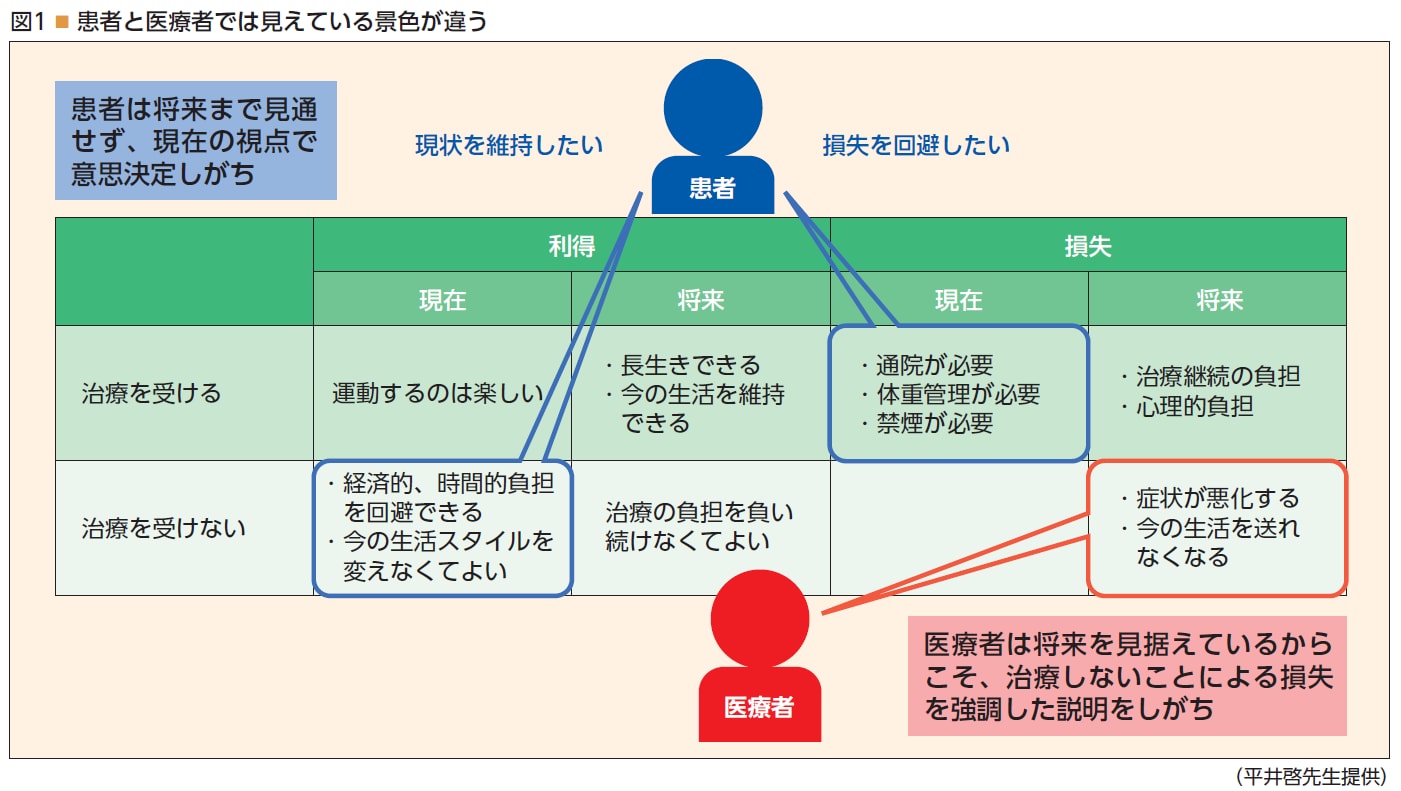

医療現場で遭遇する患者にも、さまざまなバイアスが見られます。将来の利得よりも現在の利得を優先する現在バイアス(先延ばし)、自分の慣れた方法を変えることに抵抗を感じる現状維持バイアスなどが知られています。治療のために通院するのは、現在の生活に損を与える(時間と金がかかる)ことなので、したくないと考えるのは現状維持バイアスです。一方、医療者は治療しないことによる損失を理解しているため、損失を強調する指導を行いがちです(図1)。

すれ違いを解消するための2つの方策:フレーミング効果とナッジ

平井先生 患者と医療者のすれ違い解消には、人は誰しも限定合理性に基づいて行動してしまう存在であると理解した上で、意思決定に影響を及ぼすバイアスを考慮することが前提となります。この前提に立ち患者の意思決定や行動変容を促すためのコミュニケーションとして、次の2つの方策があります。

1.フレーミング効果の活用

同じ情報でもポジティブな側面(利得フレーム)とネガティブな側面(損失フレーム)のどちらに焦点を当てるかで、意思決定が変化する現象をフレーミング効果1)と呼びます。

例えば、「この治療を受けると90%の確率で治ります(利得フレーム)」と「この治療を受けないと10%の確率で亡くなります(損失フレーム)」のどちらで説明するかによって、患者の意思決定が変わるといわれています。

重要なのは、それぞれの患者のバイアスに合わせてフレームを使い分けることです。運動療法が必要な対象への働きかけとして、現在バイアス型(いつかやろうと思っている)にはその楽しさを伝える(利得フレーム)、損失回避型(具合が悪くなりそうだからやりたくない)には有効性を教える(利得フレーム)、現状維持バイアス型(今の生活を変えたくないからやらない)には症状が悪化する可能性があることを深刻に伝える(損失フレーム)という使い分けが考えられます。

2.ナッジの活用(サイドメモ参照☟)

自由主義(リバタリアン)と家父長主義(パターナリズム)という対立する考え方を組み合わせた概念をリバタリアン・パターナリズム2)といいます。この概念に基づき行動変容を促すアプローチをナッジと呼びます。

ナッジを活用する上では、誘導している意図が相手に分かるように伝え、拒否の権利を担保することが重要となります。臨床現場での活用法として、治療の選択肢をたくさん並べるのではなく、選択肢を絞る、優先順位を付けるなどの提示方法の工夫が挙げられます。これにより患者は意思決定がしやすくなると期待されます。

心不全診療でも、強い現在バイアスの存在を念頭に置いた上で、治療説明と意思決定支援の際に患者に明確な方向性を示す、あるいは先延ばし予防のためのコミットメント強化(後でではなく、今決めてもらうなど)の際にナッジを活用することができます。

サイドメモ:ナッジとは?

英語で「軽く肘でつつく」という意味。自分で決めたいという人の欲求を利用して、規制を設けたり、報酬を与えたりすることなく、環境を少し変えることで自発的により良い行動を取るよう誘導する方法

チーム医療と動機付け面接:患者自らに気付かせる働きかけが重要

平井先生 医療者の意思決定支援では、医療チームによる役割分担が患者と医療者のすれ違い解消法として有用です。主治医は損失フレーム、看護師は利得フレーム、その他のメディカルスタッフは一歩引いた立場で対応するといったことが考えられます。例えば、主治医が「治療をしなければ、介護が必要になるかもしれませんよ」と将来のリスクを伝えるのに対し、看護師は「こういう工夫をして治療を頑張って、今も元気に暮らしている患者さんがいますよ」と、治療のメリットを強調します。メディカルスタッフは患者を客観的に見てバイアスの補正を心がけるという対応が考えられます。重要なのは、役割分担についてあらかじめチーム内で話し合って決めておくことです。

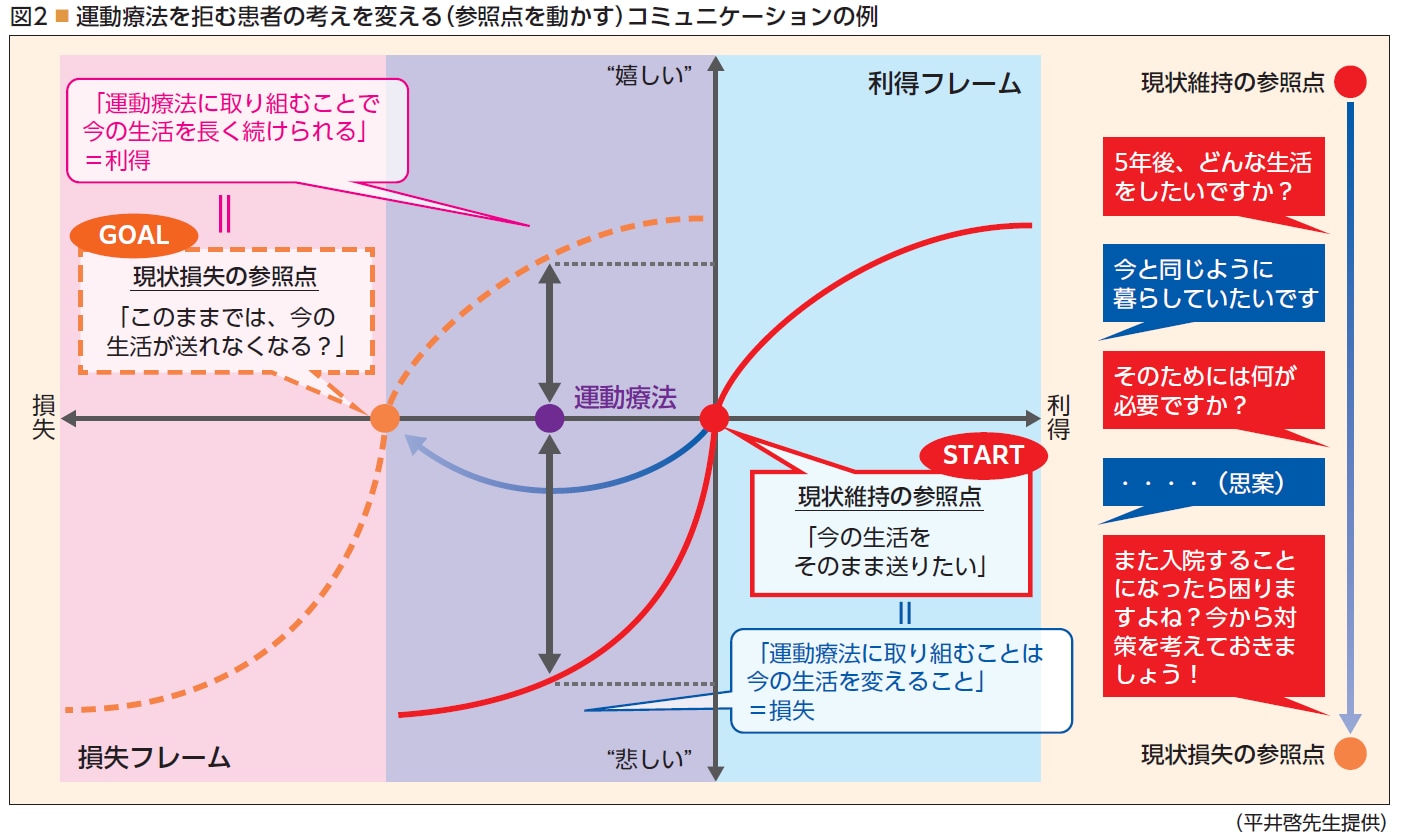

また、対象者に動機付けを行うことで、自律的に行動を変容させる動機付け面接というアプローチも有用です。患者の参照点が「今の生活をそのまま送りたい」という現状維持であるとき、運動療法に取り組むことは生活を変えることであり、損失と捉えられます。この参照点を「このままでは、今の生活を送れなくなる」という現状損失に対する危機感に変えることができれば、「運動療法に取り組めば今の生活を長く続けられる」ことを利得と捉えるようになると考えられます。

動機付け面接では、この参照点を動かすコミュニケーションが求められます。例えば、「5年後にどんな生活をしたいですか」との問いかけを発端に、患者が「このままでは、今の生活を送れなくなる」ことに気付くよう誘導するコミュニケーションです。患者が現状損失の参照点で見られるようになったら、「生活改善に取り組むことで、今の生活を維持できますよ」という利得フレームを使った医療者の説明を受け入れてもらいやすくなるでしょう(図2)。

心不全患者へのセルフケア支援:意識付けと行動目標設定がポイント

水野先生 行動経済学の視点から、患者-医療者間で生じるすれ違いと、その解決を目指したコミュニケーションについて解説していただきました。心不全患者のセルフケアにおいても、挙げていただいたポイントを押さえた、個別性の高い介入方法を考えることが重要だと思います。まず、認知機能が維持されている比較的若い心不全患者に対するセルフケア支援として、どのような方法があるでしょうか。

北井先生 若い心不全患者では働いている人も多く、セルフケアに関して「そこまでしなくてはいけないのか」と受け入れられていないケースも少なくありません。そのような方々に対しては、まずは意識付けを行うのが最も重要だと考えます。例えば、毎日血圧や体重を測定し、薬を飲むという行動自体を目標にしてもらうところからスタートするのです。そのようにして意識付けができた人は、診察の際に自ら心不全手帳を持参して見せてくれるようになります。

平井先生 生活改善に向けて、まずは数値目標ではなく行動目標を立てて習慣化を図ることは、動機付け面接の理屈にもかなっています。

北井先生 入院中や退院後間もない時期は意識が高くても、日常生活に戻り次第に意識が薄れてしまった患者に対しては、血液検査や超音波検査などの客観的な指標が悪化したタイミングで生活を振り返ってもらい、気付きを促すようにしています。

水野先生 2018年度の診療報酬改定において、がん患者に対する療養・就労両立支援指導料が新設されました。その後対象疾患が拡大し、2020年に脳血管疾患、肝疾患(慢性経過)、指定難病、2022年には糖尿病、若年性認知症とともに心疾患が追加されました。比較的若い方が対象になると思われますが、心不全患者の支援の一環として普及することを期待します。

前編での議論のポイントは表の通りです。後編では、心不全患者の心理的特性を踏まえた意思決定支援の考え方や方法について議論を進めていきます。

文献

1) Tversky A, et al. Science 1981; 211: 453-458.

2) Sunstein CR, et al. The University of Chicago Law Review 2003; 70: 1159-1202.

参考) 大竹文雄、平井啓編著. 医療現場の行動経済学 すれ違う医者と患者. 東洋経済新報社, 2018.

表. 前編のまとめ | |||

| ▶︎ | 患者と医療者はなぜすれ違うのか? | |

|

| ・ | 人は必ずしも合理的な判断はできないが、医療者は患者が合理的に判断できるという前提で対応するため |

|

| ・ | 患者の判断や思考には、さまざまなバイアスがある可能性に注意 |

| ▶︎ | すれ違いを解消するための2つの方策 | |

|

| 1)フレーミング効果の活用 | |

|

| ・ | 患者ごとのバイアスのタイプを知り、それに応じて利得/損失フレームを使い分ける |

|

| 2)ナッジの活用 | |

|

| ・ | 選択の自由を担保しながら行動変容を促すナッジは、心不全診療においても有用性が期待できる |

| ▶︎ | チーム医療と動機付け面接 | |

|

| ・ | 患者に対し誰がどのフレーム(利得/損失フレーム)を行使するかを事前に決めて診察に臨む |

|

| ・ | 動機付け面接では、患者が認識していない利得と損失に気付かせることが重要 |

| ▶︎ | 心不全患者へのセルフケア支援のポイントは? | |

|

| ・ | 認知機能が維持された患者では、まずは意識付けを行う |

|

| ・ | 初手として行動目標(“体重を測定する”“ 薬を飲む”など)の設定が有用 |

|

| ・ | 2022年、療養・就労両立支援指導料の対象疾患に心疾患が追加 |