行動経済学とは、人々の行動を経済学的のみならず、心理学的側面も考慮して研究する学問領域です。近年、医療現場に行動経済学の理論を適用し、患者の心理的特性を考慮した意思決定や行動変容を支援する取り組みが注目されています。心不全診療では再入院予防のためのセルフケアが不可欠ですが、患者教育や退院後の自己管理を促す場面で苦慮することも少なくありません。そのようなとき、行動経済学をどのように活用できるでしょうか。循環器内科医で行動経済学にも造詣が深い水野篤先生を中心に、公認心理師・指導健康心理士で医療現場における行動経済学の第一人者でもある平井啓先生、心不全専門医の北井豪先生に議論していただいた内容を前・後編にわたり紹介します。(2023年9月29日取材)

大阪大学大学院

人間科学研究科 准教授

平井 啓 先生

司会

聖路加国際病院

心血管センター 医幹

水野 篤 先生

国立循環器病研究センター

心不全部 部長

北井 豪 先生

心不全セルフケア支援における

行動経済学活用術

後編 患者の特性を考慮した介入方法を学ぶ

水野先生 前編では、医療現場で生じる患者と医療者のすれ違いの原因と解消方法を平井先生から学びました。また、北井先生には、比較的若い心不全患者を想定して、セルフケア促進のためのポイントについて教えていただきました。

後編では、心不全患者の心理的特性を考慮した介入方法を学びたいと思います。まず北井先生に、心不全患者はどのようなタイプに分類できるのか、そしてタイプ別の介入が可能なのかについてお話しいただきたいと思います。また、高齢心不全患者で注意すべきポイントなども議論したいと思います。

心理的特性を考慮した心不全診療に向けて

水野先生 北井先生は心不全患者の性格や特性を踏まえて、介入の方法を変えていますか。

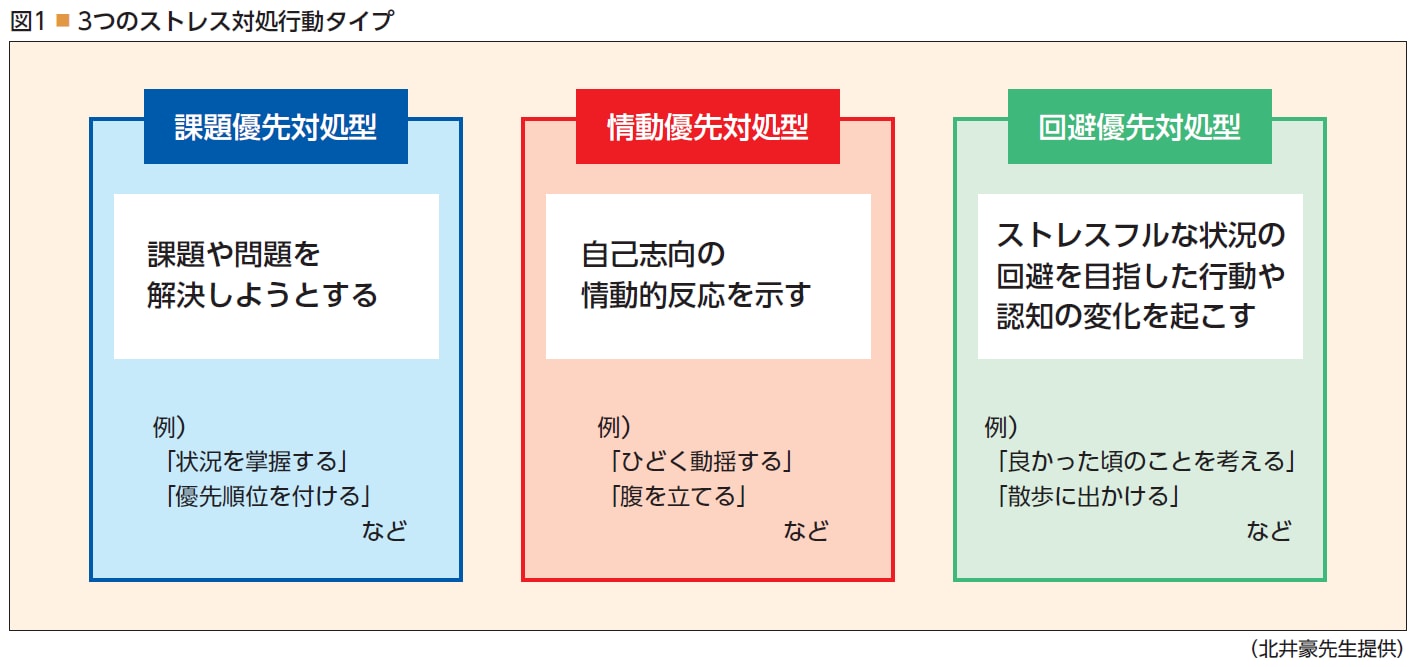

北井先生 現在は経験に基づき感覚レベルで対応している状況ですが、体系的な個別介入方法を確立できないかと考え、ストレスへの対処行動タイプと心不全管理の関連を調べる研究に取り組んでいるところです。心不全患者をEndlerらが開発したストレス対処行動評価尺度1)に基づき、課題や問題を解決しようとする課題優先対処型、自己志向の情動的反応を示す情動優先対処型、ストレスフルな状況回避を目指した行動や認知の変化を起こす回避優先対処型の3群に分類し(図1)、心不全セルフケア評価尺度(SCHFI)version 7.2 2, 3)および欧州心不全セルフケア行動尺度(EHFScBS)4, 5)のスコアや、心不全再入院、全死因死亡の発生に違いが見られるかを検討するというものです。この研究から得られた知見を今後の患者教育に生かせないか、模索できればと考えています。

平井先生 ここでいう回避優先対処型とは、行動経済学でいうところの現在バイアス型ですね。

水野先生 現在バイアス型の患者に対して最適と思われる介入方法はどのようなものでしょうか。

平井先生 その人にとって望ましい行動に誘導する手法としてナッジ(前編参照)があります。ナッジは個人の自由を尊重する「リバタリアン」と、強制を重視する「パターナリズム」を融合させた概念6)の上に成り立ちますが、計画実行を先延ばしする現在バイアス型の人には、ある程度パターナリズムを強めたアプローチがふさわしいと考えます。

水野先生 現在バイアス型に対して具体的にどのような介入が最適かは今後の検証が必要ですが、患者タイプ別の対応を心理士をはじめ多職種で行える可能性が興味深いと感じます。この流れでチーム医療の話題を取り上げたいと思います。まずは病院において心理士が担っている役割をお聞かせいただけますか。

平井先生 心理士が担う役割の大半はアセスメントです。特に、認知機能や発達特性のアセスメントは治療のアドヒアランスに大きく影響するため非常に重要となります。アセスメントが不十分だと、利得フレームと損失フレーム(前編参照)を使い間違える事態にもなりかねません。患者に直接介入をするケースもありますが、どちらかというと患者と医療スタッフの調整役を果たすことが多いです。私は緩和ケア病棟患者の心理コンサルテーションを行うことがありますが、医師や看護師らと共有するSOAP形式カルテにはA(アセスメント)の欄をできるだけ詳細に記入し、他の医療者が患者の心理的側面を理解できるよう心がけています。

高齢心不全患者ではフレイルや認知機能障害などに留意が必要

水野先生 続いて、認知機能の低下が見られるような、高齢の心不全患者に対する介入の在り方について議論を進めたいと思います。それに先立ち、まず北井先生に心不全患者の現状と課題を整理していただきます。

北井先生 日本では急速な高齢化に伴い心不全患者の高齢化も進んでいます。心不全パンデミックという言葉が登場して久しいですが、その本態は高齢者心不全パンデミックといえます。この状況において、高齢心不全患者に対しどのように診療を行っていくかが重要な課題となっています。心不全はひとたび発症すると完治は望めず、再入院を繰り返しながら身体機能が低下し、やがて死に至る疾患です。特に高齢心不全患者は再入院リスクが高い7)ことから、心不全診療では入院期間より圧倒的に長い退院後の生活をいかにコントロールし、再入院を予防するかが求められます。

米国の研究から、心不全入院後の1年以内の再入院率は約7割に上ること、再入院リスクは退院直後が最も高く、以降徐々に低下することが報告されています8)。入院中にコントロールされていた食事や服薬状況を、退院後も継続するのは容易ではありません。再入院抑制に対する退院後早期の外来受診の有用性が示唆されています9)が、まずは患者が自分の状況をしっかりと把握し、異常にいち早く気付けるようになる必要があります。そのためにはセルフケアが不可欠であると患者に認識してもらうことが重要です。

セルフケアのツールには血圧や脈拍、体重、服薬の状況を患者自身が手書きで記録する心不全手帳が用いられます。セルフモニタリングでは患者が自分の身体の状態を把握していることが大事で、手帳に患者自ら日々の血圧などを記入するところにその良さがあります。

一方、心不全手帳の利用がままならない高齢者も存在するのが実情です。神戸市は高齢単身者世帯の割合が36.0%と大阪市、福岡市に次いで全国で3番目に多く10 )、高齢化率も27.1%と高い11)ため、心不全手帳を渡しても十分に管理できず、セルフケアが困難な独居の高齢心不全患者が少なくありません。心臓だけでなく足が悪かったり、脳梗塞を併発したりしている患者の中には、必需品をベッドの周りにそろえ、動かなくても生活できるようにしている人もいます。こうした患者では、身体活動量の低下によるサルコペニアやフレイルの進行も問題となります。それらの予防には退院後のリハビリテーション(以下、リハビリ)導入が重要ですが、入院中と同じようなリハビリができる環境が整っていないことも、再入院のリスクを上昇させる要因とされます9)。

さらに85歳を超えると、杖を使ってなんとか歩けても、立ち上がれない、少し動いただけで息切れするといった状況で、心臓リハビリにまで行きつかない患者が多く見られます。フレイルや独居、老老介護、認知機能障害など多くの問題を抱えた患者は決して珍しくありません。このような高齢心不全患者が本当にセルフケアを行えるのか、という現実にも目を向ける必要があります。

高齢者の支援制度として地域包括ケアシステムがありますが、これらを活用して患者のセルフケアを支える環境を整備することが今後の課題だといえます。

意思決定が難しい高齢心不全患者に適した介入方法とは?

水野先生 北井先生のお話から、フレイルや認知機能障害など多くの問題を抱えているが故に、セルフケアが困難な高齢心不全患者の存在が浮き彫りとなりましたが、こうしたケースではどのように対応すればよいのでしょうか。

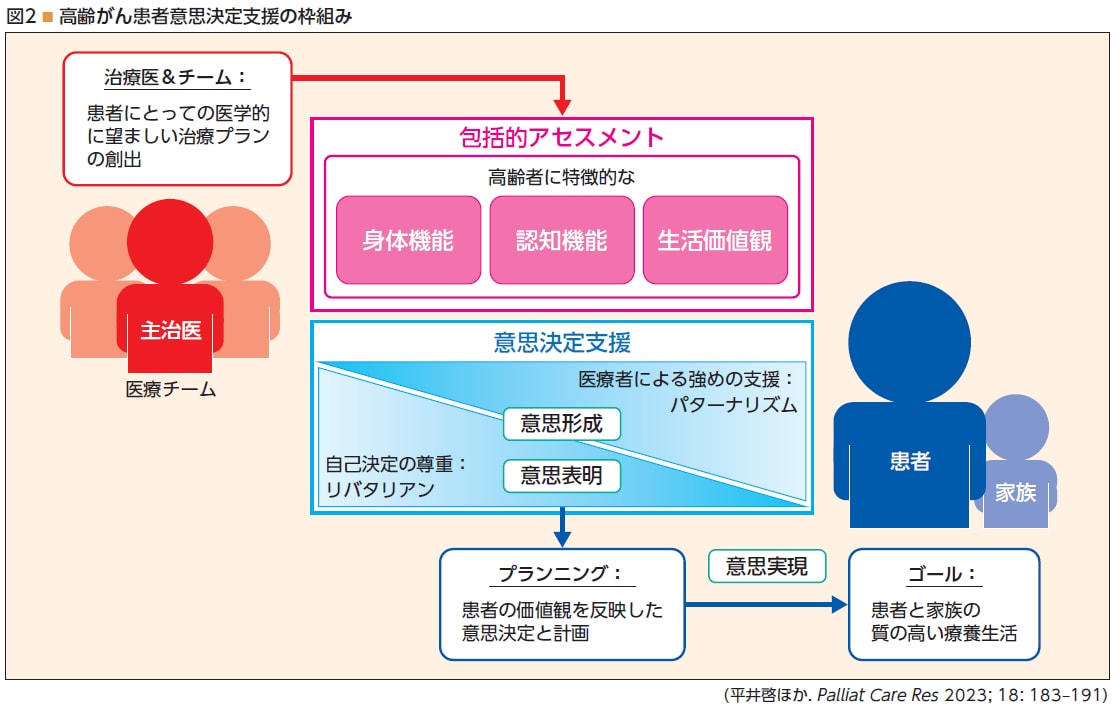

平井先生 高齢者の意思決定支援では、高齢者に特徴的な身体機能(フレイル)、認知機能、生活価値観を包括的にアセスメントした上で、患者のバイアスに応じてリバタリアン・パターナリズムのグラデーションを変えます。認知機能が低下している患者およびその家族に対しては、拒否権を担保した上でパターナリズムを強める介入をするのがよいでしょう。図2は私が高齢がん患者の意思決定支援に関する医療者向け研修会の教育プログラム開発に携わった際に作成した概念図ですが、高齢心不全患者にも適用できると思います。

北井先生 高齢心不全患者では、意思決定の主役が本人ではなく家族になることが往々にしてあります。そのようなケースで注意すべき点はありますか。

平井先生 家族には、意思形成の段階では患者本人の価値観や性格を理解している支援役として参加してもらう方がいいでしょう。一方、意思表明後は、家族が異なる希望や新たな情報を提示したりして混乱することもある点に注意が必要です。

水野先生 患者が発言する前に家族が発話することはしばしば経験しますね。自分で意思決定ができなくなった高齢者は、家族ではなく介護保険(ケアマネジャー、訪問看護師)などの社会資源サービスを活用してより良い選択を社会で選ぶべきで、そこではパターナリズムによる支援が求められるのだと思います。パターナリズムによる支援を行う際に気を付けることはありますか。

平井先生 本人が意思決定できない場合であっても、もし元気だったらどう考えたか、その人の意思決定を推測するような会話を家族とした方がよいでしょう。家族と話をするときも、患者の方を見て、語りかけながら家族から話を聞くようにすると、家族もパターナリズムを感じにくくなると思います。

水野先生 後編での議論のポイントを表にまとめます。今回、心不全患者にセルフケアを促すに当たり、コミュニケーションで参考となる多くのことを学びました。患者とのコミュニケーションでは、背景にある心理的特性を1つ1つ考えながら個別性の高い介入方法を考える必要があります。個々に応じて行動経済学的、心理学的手法を臨床に取り入れることで、より充実した心不全診療が行われることを期待します。有意義な議論をありがとうございました。

文献

1)Endler NS, et al. J Pers Soc Psychol 1990; 58: 844-854.

2)Vellone E, et al. Res Nurs Health 2020; 43: 640-650.

3)心不全のセルフケア評価尺度 ver.7.2. https://self-care-measures.com/project/patient-version-schfi-japanese-7-2-2/

4)Jaarsma T, et al. Eur J Heart Fail 2003; 5: 363-370.

5)Kato N, Eur J Cardiovasc Nurs 2008; 7: 284-289.

6)Sunstein CR, et al. The University of Chicago Law Review 2003; 70: 1159-1202

7)Saito M et al. Am J Cardiol 2016; 117: 626-632.

8)Dharmarajan K, et al. BMJ 2015; 350: h411.

9)Jencks SF, et al. N Engl J Med 2009; 360: 1418-1428.

10)総務省統計局 平成27年国勢調査.

11)神戸市介護保険制度の実施状況 平成29年3月末現在.

表. 後編のまとめ |

|

| |||

| ▶︎ | 心理的特性を考慮した心不全診療に向けて |

|

| |

|

| ・ | ストレスへの対処行動タイプがセルフケアに影響する可能性がある |

|

|

|

| ・ | ストレスの回避を目指すタイプ(回避優先型)の患者は、行動経済学でいう現在バイアス型である | ||

|

| ・ | 現在バイアス型には、ある程度パターナリズムを強めた介入がふさわしいと考えられる | ||

| ▶︎ | 高齢心不全患者が抱える問題とは? | |||

|

| ・ | フレイル、認知機能障害などの高齢者特有の背景に留意する必要がある | ||

|

| ・ | 患者自ら記録する心不全手帳はセルフモニタリングに有用だが、利用困難な高齢者もいる | ||

| ▶︎ | 高齢心不全患者に適した介入方法とは? | |||

|

| ・ | 身体機能や認知機能などを包括的に評価した上で、医療者による支援(パターナリズム)を強化する | ||

|

| ・ | 治療選択肢を絞る、優先順位を付けるといった提案が有用 | ||