平均在院日数の短縮や心不全患者の増加に伴い、急性期退院後の再発・重症化予防を目的とした心臓リハビリテーション(心リハ)の重要性が増しています。近年の診療報酬改定で早期リハの評価が高まったことを受け、入院中の心リハ実施率が上昇している一方、外来での心リハはいまだ1桁台と低迷しているのが実情です。心リハ提供施設へのアクセスの悪さがその一因と考えられており、問題解決のための方策として遠隔心リハに注目が集まっています。このような背景を踏まえ、心リハの現状や今後の展望について、地域における外来心リハに造詣が深い安隆則先生と、苫小牧市で心リハの普及に取り組んでいる平林鑑先生にお話を伺いました。(2024年3月12日取材)

獨協医科大学日光医療センター 統括管理者/心臓・血管・腎臓内科 主任教授 安 隆則 先生(右)

苫小牧市立病院循環器内科 診療部長 平林 鑑 先生(左)

先進施設に学ぶ

心臓リハビリテーション

〜推進のポイントと遠隔心リハの可能性〜

再発・重症化予防を見据え創意工夫で外来心リハを実践

―先生方の施設における心リハの現状をご紹介ください。

安先生 獨協医科大学日光医療センターは、栃木県日光市で心臓カテーテルを実施できる唯一の施設ということもあり、365日24時間体制で心筋梗塞患者を受け入れています。心リハの対象は急性心筋梗塞や狭心症、心不全、末梢動脈疾患、心血管疾患手術後などの循環器疾患の患者です。

入院中の心リハの目的は身体機能回復です。心筋梗塞などで入院した患者は安静を余儀なくされます。その間に衰えた筋肉を早期に回復させて、歩行可能な状態まで戻すことが重要です。また、心リハとともに再発・重症化予防のための教育も行っています。

外来での心リハは、再発・重症化予防目的の度合いが高まります。運動だけでなく栄養管理や服薬指導などを組み合わせた包括的リハを実施しており、看護師、管理栄養士、薬剤師など、さまざまな職種が関与します。なお、当センターの入院心リハは土日や祝日を問わず毎日、外来心リハは、できるだけ多くの患者が利用できるよう、原則日曜と祝日を除く毎日9時〜18時半くらいまで対応しています。心リハは集団での実施が認められているため、経営的なメリットもあります。

平林先生 北海道苫小牧市は札幌市の南約50kmに位置し、電車で1時間程度の距離です。高齢化が著しく、高齢化率は30.1%に上ります1)。苫小牧市立病院は王子総合病院とともに、基幹病院として市の救急医療を担っています。当院でも安先生の施設と同様に、心筋梗塞、心不全などの患者を心リハの対象としています。早期離床とQOL、ADLの低下を最小限に抑えた退院を、入院中の心リハの大きな目標に掲げています。

入院中に心リハを開始した患者のうち、退院後も外来で継続する割合は約1割です。安先生の施設では18時半くらいまで対応しているとのことですが、当院は公立病院という性質もあり、平日の午前中のみとなっています。このことが、外来心リハ継続率の伸び悩みにつながっていると感じます。

―心リハの実施状況は、マンパワーや施設・環境などのリソースの影響が小さくないと思われますが、いかがでしょう。

安先生 私は2012年に当センターに着任しましたが、当時リハに携わるスタッフは9人だけで、心リハを実施する設備も整っていませんでした。そのような中で最初に取り組んだのは、エアロビクスダンス(エアロビ)の導入です。他地域での取り組みを見学した際に、患者が楽しそうに行っているのが非常に印象的でした。そこで先行施設からノウハウを学び、インストラクターを雇用したのです。エアロビと合わせて有酸素運動や筋トレを行うスペースを設けて、本格的に心リハを始動させました。今ではリハスタッフも22人に増えました。

また、2022年に理学療法士(PT)を対象とした2年制のレジデント教育プログラムを導入しました。医師では当たり前のレジデント制度ですが、リハ専門職には卒後研修のシステムが整っていません。そこで、急性期医療において豊富で幅広い臨床スキルと知識を身に付け、社会から求められる優れたPTの養成を目指した独自のプログラムを策定し、全国から募集することにしたのです。

患者の“意識変化”のタイミングを捉え、心リハを含めた治療強化を!

―『心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン』が2021年に改訂されました。改訂前後で心リハの実施率に変化はありましたか。

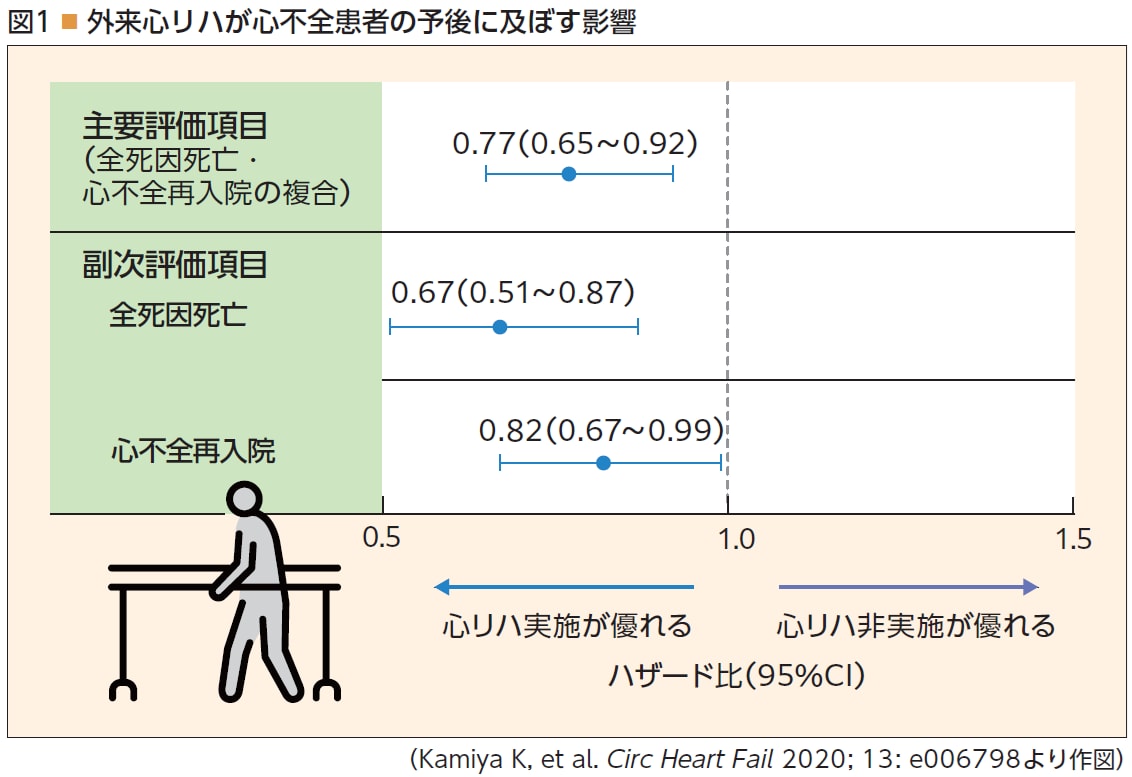

安先生 2021年改訂版ガイドライン2)では、心疾患患者に対する心リハを禁忌でない限りクラスⅠで推奨しています。高齢心不全患者に対する心リハに関し、早期からの心リハ開始は再入院リスクの低下に有効なこと3)や、退院後の運動療法継続が長期予後を改善すること(図1)が報告されています。ところが、退院後心不全患者の外来心リハ実施率は7.3%にすぎないのが実情です4)。

当センターにおける直近3カ月の外来への心リハ移行率は19%です。25%という目標を掲げているので満足していませんが、2016年ごろは15%でしたので、ガイドライン改訂後に4ポイントほど増えたことになります。

平林先生 当院の外来心リハ実施率は10%程度で、ガイドライン改訂前後で大きく変化した印象はありません。苫小牧市で外来心リハを提供している医療機関は当院だけですが、地域にはあまり浸透していないのが現状だといえます。

―患者には、どのタイミングで心リハについて情報を提供していますか。心リハの継続率を高めるポイントと合わせて教えてください。

安先生 入院中に心リハを開始した段階で、外来心リハの話もしています。長時間の説明は敬遠されるので、退院後も継続しないと効果が現れないことを端的に伝えるようにしています。継続率を左右する要因の1つにスタッフの指導方法が挙げられます。例えば、口頭で「中強度の運動を約20分間行ってください」と言うだけのスタッフではなく、一緒に歩きながら「ちょっと息が弾んでいますよね。これくらいまでペースアップしましょう」など、強度を実感できるように説明してくれるスタッフが付くと、患者の意欲は高まります。

平林先生 働き盛り世代の心不全患者は、最初に入院したときに心リハの話をしても、退院後は低優先事項とされ、なかなか時間を取ってもらえないことも珍しくありません。ところが再入院した後は意識が一変して、真摯に取り組むようになる場合があります。このタイミングを逃さず、心リハを含めた治療強化を図ることが肝要だと考えています。

―指導する際に活用しているツールはありますか。

安先生 心リハを継続する重要性について、S字カーブ理論5)を用いて説明しています。導入期はかけた労力に成果が比例しないけれども、時間がたつにつれて飛躍的に大きな成果がもたらされるという概念です。例えば、心リハ開始直後の6分間歩行距離は短いですが、1週間後には大きく延長します。そのような成果を数字で比べて見せると、患者は効果を実感して積極的に取り組んでくれるようになります。また、栃木県の循環器病対策推進基本計画の一環として制作された『心疾患患者さんと家族のための在宅療養支援ガイドブック』を配布し、運動や栄養、薬、再発予防の話をしています。ガイドブックでは心リハに関して、正しい運動のやり方が画像入りで分かりやすく説明されています。運動処方を記録できる欄も設けられています(図2)。

平林先生 安先生も指摘されたように、目に見える形で効果が実感できると、患者のモチベーションは上がりますね。私は定期的に心肺運動負荷試験(CPX)のデータを示すよう心がけています。

遠隔心リハへの期待

―日本で外来心リハの実施率が伸び悩んでいる原因として、どのようなことが考えられますか。

安先生 心リハを提供する施設にアクセスしづらい問題が挙げられます。日本では心リハ提供施設がまだ不足していると言い換えられるかもしれません。

平林先生 高齢化の問題もあると考えます。特に心不全患者では入院直後に心リハの計画を立て、ベッドサイドでの運動、病棟内歩行、エルゴメーター、CPXという流れで強度をステップアップしていきますが、全例がCPXまでたどり着けるわけではありません。高齢者では機器を用いた心リハは困難で、病棟内歩行にとどまってしまうケースが少なくないのです。高齢者が退院後にリハを続けるためには、他施設との連携が必要になると考えます。

安先生 まさに重要なポイントです。当センターでは現在、日本理学療法士協会の助成の下、デイサービス利用者に対する遠隔心リハの有用性を検証する研究に取り組んでいます。まずわれわれがデイサービス施設に赴き、職員に運動の仕方や注意点などを指導します。その上で、職員が利用者に運動させている様子を、われわれが遠隔モニターで見守るというものです。独居の在宅患者に対しいきなり1対1で遠隔心リハを行うのはハードルが高いですが、施設と連携することで、このような取り組みが可能になります。

平林先生 当院が属する北海道東胆振医療圏は東西に長く、交通が不便で通院が難しい患者も少なくありません。遠隔心リハの可能性に大いに期待しています。

―どのような患者が遠隔心リハの対象になるとお考えでしょうか。

安先生 家庭で遠隔心リハを実践する場合、患者がICTを使用できることが要件となります。高齢でもスマートフォンを使いこなせているような人であれば大丈夫でしょう。

遠隔心リハを行う上で大前提となるのが安全の担保です。胸が苦しくなるなど不調が生じたときは運動を中止する必要がありますが、これが難しいのです。家庭では心電図モニタリング下の心リハは不可能ですし、安全を担保するにはまだまだハードルが高いといえます。現時点で遠隔心リハは保険適用外ですが、私が理事を務める日本心臓リハビリテーション学会(以下、心リハ学会)としても当然、保険償還を目標にしています。実現に向けた取り組みの1つとして、今年(2024年)2月に遠隔心リハの研修会を開催しました。次回の診療報酬改定時には保険給付を実現できるよう、1つずつ課題をクリアしていきたいと考えています。

地域連携強化と多職種連携で心リハ実施率向上を目指す

―心リハにおける高強度インターバルトレーニングや、神経筋電気刺激の可能性について教えてください。

安先生 当センターでは、末梢動脈疾患患者に高強度インターバルトレーニングを導入しています。虚血性心疾患例や心不全例ではリスクが高いため、実施していません。

一方、歩行困難な高齢者に対しては、まずは運動よりも栄養をしっかりと取ってもらうため、管理栄養士に介入してもらいます。その後は有酸素運動ではなく、下肢骨格筋の神経筋電気刺激を有酸素運動へのブリッジとして取り入れています(図3)。神経筋電気刺激については、十分な運動療法を行えない患者において運動耐容能や筋力改善に有効なことが報告されています6)。

平林先生 当院でも高強度インターバルトレーニングの導入を検討しているのですが、安先生の施設では屋内と屋外のどちらで実施されているのですか。

安先生 両方です。院内の階段を利用して歩くことも、トレーニングの一環になります。

平林先生 冬季の北海道は積雪が多いため、屋外でのリハは難しくなります。そこで、患者には大規模ショッピングセンターなど屋内で歩くことを勧めています。

―今後の目標と課題についてお聞かせください。

安先生 心リハ学会の目標として、わずか7.3%という外来心リハの実施率4)を底上げする方法を提示しなければいけないと考えています。そのためには、全国の施設で個々に目標を設定するなどして取り組む必要があります。また、運動療法だけでなく疾病管理も重要であり、それを充実させるには、とりわけ看護師の役割が重要になってきます。もちろん、服薬指導は薬剤師、栄養管理は管理栄養士など、各職種による介入も不可欠です。どのような課題に対しても、最適な専門家が寄り添えるような体制を構築できるよう啓発活動を続けていきます。

また、厚生労働省がクリニックにおける心リハの普及を目指していますが、心リハ学会としてもそれを推進すべく、昨年にクリニック医向けの講習会を始めるなど、鋭意取り組んでいるところです。さらに、回復期リハビリテーション病棟における心リハ実施率を向上させたいと考えています。2022年度の診療報酬改定から心リハが算定できるようになりましたが、普及があまり進んでいないのが実情です。回復期に心リハを担う受け皿がなければ、急性期病院は患者であふれてしまいます。心リハ学会としても回復期病棟における心リハの実施を支援したいと考えています。

平林先生 私の目標は、まずは当院の心リハを充実させるために外来での実施率を上げることです。回復期や慢性期病院、さらにはクリニックの先生方に心リハの重要性を理解・認識していただき、当院との連携を強化していただけるようにコミュニケーションを深めたいと思います。例えば、B型ナトリウム利尿ペプチド(BNP)が上昇している患者をクリニックからご紹介いただき、当院での2週間程度の教育入院を経て、クリニックにお戻しする連携を拡大していきます。

また、メディカルスタッフを対象に心不全療養指導士や心臓リハビリテーション指導士の資格取得を支援し、質の高い疾病管理を推進したいと考えています。

文献

1)苫小牧市 地域づくり加速化事業報告(令和5年3月2日).

2)日本循環器学会/日本心臓リハビリテーション学会. 2021年改訂版心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン.

3)Long L, et al. Cochrane Database Syst Rev 2019; 1: CD003331.

4)Kamiya K, et al. Circ J 2019; 83: 1546-1552.

5)Foster R. Innovation: The Attacker’s Advantage, 1986, NY, Summit Books.

6)Piepoli MF, et al. Eur J Heart Fail 2011; 13: 347-357.