2021年4月、岡山市立市民病院に心不全センターが誕生しました。多職種から成る6つのチームが編成され、院内外を問わず関係各所と連携しながら、高い診療の質を保つことを目的に心不全診療に取り組んでいます。心不全は早期に発見し速やかに治療介入することが非常に重要です。また、心不全発症予防のためには早期に危険因子の管理を開始し、継続する必要もあります。こうした観点から“早期発見チーム”が結成され、糖尿病内科をはじめさまざまな診療科との連携を強化しています。早期発見チームの院内連携の取り組みについて、循環器内科、糖尿病内科それぞれの視点からお話を伺いました。

(2024年6月5日取材)

岡山市立市民病院循環器内科 主任医長 時岡 浩二 先生(右)

岡山市立市民病院糖尿病内科 主任医長 梶谷 展生 先生(左)

心不全の早期発見に挑む!

岡山市立市民病院

~循環器内科と糖尿病内科の院内連携の取り組み~

危惧される心不全パンデミックに備え心不全センターの立ち上げを決意

―初めに、心不全と糖尿病はどのように関連しているのでしょうか。

時岡先生 糖尿病は動脈硬化性疾患の危険因子であり、心不全ステージ分類1)Bに該当する虚血性心疾患などのリスクを高めることはよく知られています2)。

非糖尿病患者に比べ、糖尿病患者の心不全発症リスクは男性で2倍、女性では5倍を超えると報告されています3)。また、HbA1cが1.0%低下するごとに心不全発症リスクは16%低下する4)、心血管疾患および腎疾患の既往がない2型糖尿病患者における観察期間中の初発イベントは心不全が24%を占め、慢性腎臓病に次いで高率である5)といった研究結果も示されています。

梶谷先生 糖尿病の病態そのものが心不全に関係すると考えられます。糖代謝異常に続いて生じる心臓リモデリングや高インスリン血症は水分貯留に働き、心不全を悪化させます6,7)。

また、糖尿病患者では合併症である腎障害が進行することで、うっ血性心不全を来すケースが少なくありません。すなわち、糖尿病合併症の行き着く先に心不全があるといえます。なお、2型糖尿病患者では腎症の進行に伴い心血管疾患による死亡リスクが上昇することが報告されています8)。

―続いて、岡山市立市民病院で心不全センターを立ち上げることとなった背景をご紹介ください。

時岡先生 日本では、さらなる高齢化の進展に伴い心不全患者が増加すると予想され、いわゆる心不全パンデミックが危惧されています。岡山市に目を転じると、循環器内科を有する基幹病院が多いこともあり、当院の急性期受け入れ体制は整っている一方で、退院後の慢性期病院や介護施設との連携が十分でないと感じていました。そこで、心不全パンデミックの到来を見据え、院内だけでなく院外の医療機関、介護施設などとも協力し合う必要があると考え、それを主導する組織として心不全センターを設立したのです。センターは早期発見チーム、再発予防チーム、循環器救急チーム、緩和ケアチーム、教育チーム、統括チームの6部門で構成され、それぞれが短期・中期・長期目標を明示し、活動しています。

心不全が疑われる所見を記したポスターで循環器内科への未紹介率が激減

―早期発見チームのメンバー構成やミッション、活動内容について教えてください。

時岡先生 早期発見チームは、私を含む循環器内科医2人、検査技師2人、病棟看護師1人、放射線技師1人、入退院管理支援センター事務員1人、看護師1人で構成しています。根幹となる目的は①心不全(ステージC)を早期に発見できるシステムを構築し、治療介入を行うこと、②まだ発症していない心不全ステージA、Bに対しても早期に発見できるシステムを構築し、標準化した治療介入を行うとともに、啓発教育を展開し心不全発症を事前に抑え込むことです。

主な活動として、当院に入院中の患者を対象とした紹介基準を独自に策定し、それを明記したポスターを院内に掲示しています。具体的には①B型ナトリウム利尿ペプチド(BNP)200pg/mL以上、②胸部CT検査、X線検査で肺うっ血、肺水腫像、③心エコー検査で左房圧上昇・肺動脈圧上昇−のいずれか1つでも認められる場合に、循環器内科への紹介を呼びかけるものです。一方で、検査室から届けられるカルテに自ら目を通し、前述の紹介基準②に該当する場合は循環器内科の受診を勧める一文を添えたり、③に該当する場合はBNPの測定や臨床症状の確認を促すなど、能動的な取り組みも行っています。

―そうした取り組みによって、どのような変化が見られましたか。

時岡 浩二 先生

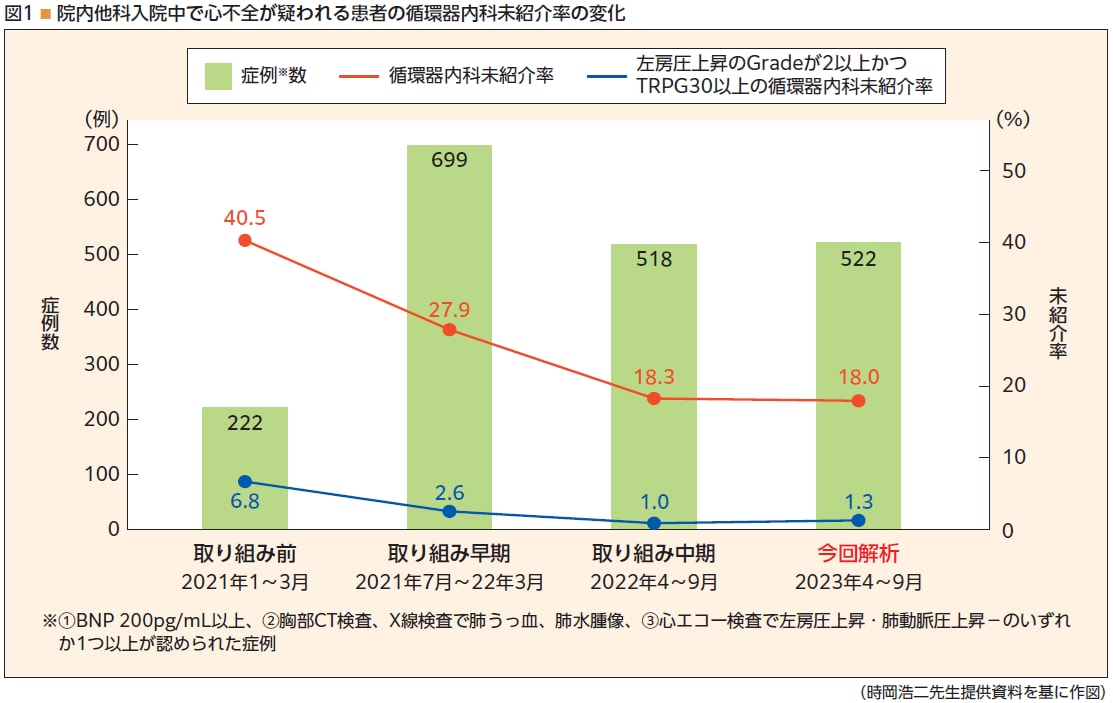

時岡先生 紹介率向上に向けた取り組みを開始した2021年7月以前は、院内他科入院中で心不全が疑われる患者の循環器内科への未紹介率が40.5%に上りましたが、取り組み開始後に減少。2023年4〜9月について解析したところ、18.0%という結果でした。特に、左房圧上昇のGradeが2以上、かつ三尖弁逆流圧較差(TRPG)が30mmHg以上例の未紹介率は、6.8%から1.3%にまで減少しました(図1)。

診療科ごとに紹介基準を設けて心不全の早期発見を目指す

―糖尿病内科の立場から、心不全センターの開設をどのように受け止めていますか。

梶谷先生 糖尿病内科は糖尿病の診療に当たりながら合併症にも目を配り、必要に応じ他科につなぐ役割も担っています。循環器疾患のスクリーニングで精査が必要と考えられた患者については、心不全センター開設以前から循環器内科に紹介していました。循環器内科の先生方はいつも快く受けてくださるので、もともと気軽に相談できる関係でした。

当初、心不全センターというのは病期が進んで全身的な体液貯留(溢水)を来した患者の管理に特化した部門だと思っていました。しかし、いざ始動すると、心不全の早期発見から再発予防、心不全診療に携わるスタッフへの教育まで、活動範囲がとても広いことを実感しました。

糖尿病患者は心不全の徴候があっても自覚症状に乏しく、気付いたら病態が進行していたというケースも珍しくありません。その点において、早期発見チームの取り組みは特に意義深いと考えます。

―早期発見チームは、診療科別に紹介基準を設けていると伺いました。

時岡先生 紹介基準を個別に設定している診療科は、糖尿病内科、消化器内科、膠原病・リウマチ内科、整形外科、脳神経外科、救急科です。各診療科外来診察室の目立つ場所に紹介基準を掲示させてもらっています。

―糖尿病内科からの紹介基準を教えてください。

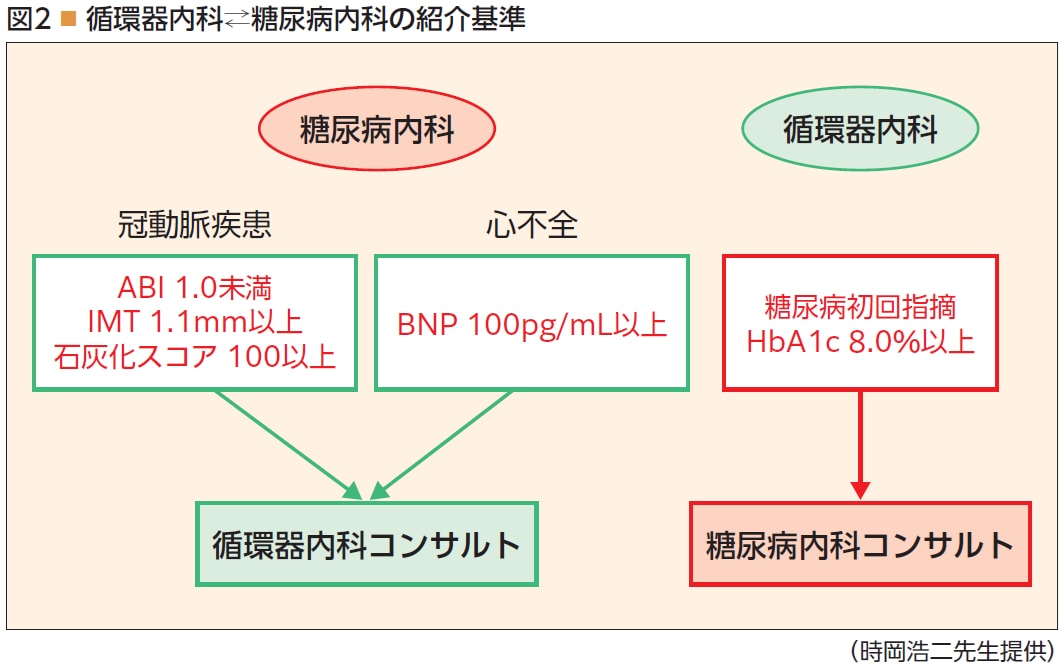

時岡先生 心不全はBNP 100pg/mL以上、冠動脈疾患については足関節・上腕血圧比(ABI)が1.0未満、頸動脈内膜中膜複合体厚(IMT)が1.1mm以上、冠動脈石灰化スコアが100以上と設定しています(図2-左)。

BNPに関しては、昨年(2023年)10月にステートメントが改訂され、専門医への紹介基準が100pg/mLから35pg/mLに引き下げられたので9)、今後それに準拠することも検討しています。

院内連携で患者の治療モチベーションもアップ!

―早期発見チームの取り組みは、糖尿病内科の診療にどのような影響をもたらしましたか。

梶谷先生 糖尿病内科では動脈硬化のスクリーニングを行っていますが、その結果に対し「症状があれば循環器内科にご紹介ください」という時岡先生の一言が添えられていたりするのです。検査データという客観的な所見に加え、循環器内科専門医のコメントが付いていると、われわれとしても次のステップに進めやすいです。こうした気配りを含め、早期発見のためのさまざまな働きかけのおかげで、循環器内科に相談するという行動が起こしやすくなります。

早期発見チームの取り組みの影響を受け、われわれ糖尿病内科医の意識も高まり、動脈硬化だけでなく心不全を念頭に置いて診療に当たるようになりました。結果として、良い相互連携ができていると思います。

―心不全センターに紹介したことがきっかけで、糖尿病患者の治療に対する意識や行動に変化が見られたという事例はありますか。

梶谷 展生 先生

梶谷先生 外来で診察を続けてきた方で、血糖値が上昇傾向にある80歳代の男性がいました。糖尿病の治療が必要と考え提案したものの、症状がないため聞き入れてもらえない状況が続いていました。そのような中、胸部X線検査で軽度の心拡大が見られ、BNP値を確認すると心不全の可能性がある約120pg/mLでした。そこで心不全センターに紹介したところ、駆出率が保たれた心不全(HFpEF)と診断され、治療した方がよいと説明を受けました。患者にとって心臓の病気は一大事です。心不全治療の開始を機に、糖尿病治療にも真剣に取り組んでくれるようになりました。

―反対に、糖尿病内科に紹介されてくる循環器疾患患者の特徴や診療のポイントをお聞かせください。

梶谷先生 循環器内科受診中に初めて糖尿病を指摘された患者、ないしはHbA1cが8.0%以上の患者を糖尿病内科に紹介してもらっています(図2-右)。紹介患者数は年間10〜20例ほどに上ります。

新たに見つかった糖尿病に対し、心不全患者さんが頑張って治療しようというモチベーションが続くよう、われわれは治療支援に当たるようにしています。一方、治療に向き合えていない方に対しては「心不全による再入院を予防するために、どのようなことができますか」という対話を大切にしながら治療支援に当たるようにしています。

時岡先生 心不全入院の時点で既にさまざまな合併症を併発しているものの、糖尿病は無治療という症例も多く、糖尿病内科との連携はとても助かっています。

今後さらに多くの患者を救うため多職種を巻き込んだ連携を加速していく

―早期発見チームは、院外の医療機関とはどのような連携を行っていますか。

時岡先生 診療所向けに心不全の早期発見に関するセミナーを開いたり、紹介基準に関するリーフレットを配布したりしています。その甲斐もあってか、心不全を含む循環器疾患の他院からの紹介患者数は2020年度の70例/月から、2023年度は85例/月に増えました。

―心不全を早期に発見するために、循環器を専門としない先生方に押さえておいてほしい要点をご紹介ください。

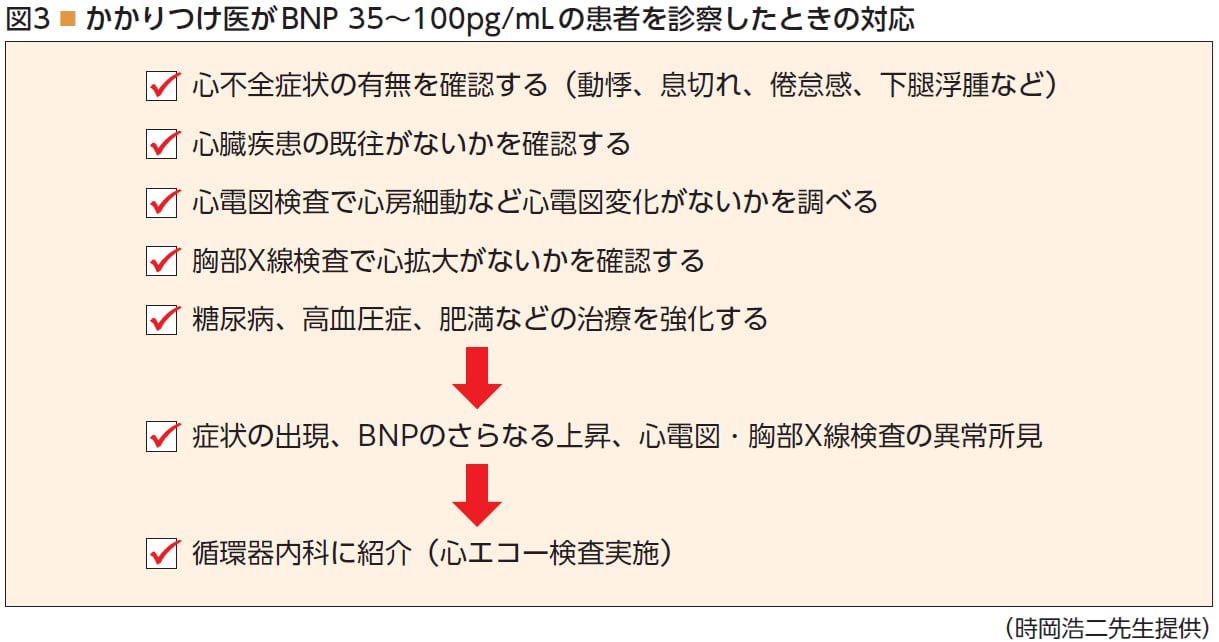

時岡先生 BNPだけでの心不全スクリーニングは難しく、症状と画像検査も合わせて判断する必要があります。かかりつけ医がBNP 35〜100pg/mLの患者に遭遇した際のお勧めの対応を図3にまとめましたので、参考にしていただければと思います。

―院内・院外連携を進める中で見えてきた課題はありますか。

時岡先生 心不全を疑う基準値としてBNPが35pg/mL、N末端プロBNP(NT-proBNP)が125pg/mLに引き下げられたことで9)、より多くの方のスクリーニングを診療所などで行う必要が生じます。それに伴い循環器内科への紹介もさらに増えると予想されますので、スムーズに診療できるような体制づくりを強化する必要があると考えています。

梶谷先生 今後、紹介を検討する患者がさらに増えた際に診療負担を増やさないため、互いのコミュニケーションが必要だと思っています。

―最後に、今後の抱負や目標をお聞かせください。

時岡先生 ステージCが疑われる症例についてはより早期に治療介入を行えるよう、引き続き啓発活動を進めていきます。ステージB症例についても積極的に治療介入ができるよう他科連携、他施設連携を行い、ステージA症例はステージBに移行させない取り組みを地域全体で推進していきたいと考えています。

心不全療養指導士の育成にも力を入れており、教育チームの貢献が非常に大きいのですが、合格者数が毎年着実に増えています。今後、心不全療養指導士が入院期間だけでなく退院後も外来で心不全のケアを担うことを期待しています。

梶谷先生 今後は、糖尿病センターと心不全センターとの連携も進めていきたいと思っています。幸い両科は同じ病棟にあるので、患者の相互診療、スタッフ間の連携が取りやすいですし、既に糖尿病教室では心不全センターとともに循環器疾患の解説、教育を実施しています。そうしたセンター間の連携によって、早期発見のための啓発活動がさらに効率良く行えると考えています。今後も多職種を巻き込んだ他科との連携を通じ、互いに診療の質をよりいっそう高め合えることを期待しています。

文献

1) Yancy CW, et al. Circulation 2013; 128: e240-327.

2) Nichols GA, et al. Diabetes Care 2001; 24: 1614-1619.

3) Kannel WB, et al. Am J Cardiol 1974; 34: 29-34.

4) Stratton IM, et al. BMJ 2000; 321: 405-412.

5) Birkeland KI, et al. Diabetes Obes Metab 2020; 22: 1607-1618.

6) Ceriello A, et al. Cardiovasc Diabetol 2021; 20: 218.

7) Nakamura K, et al. Int J Mol Sci 2022; 23: 3587.

8) Adler AI, et al. Kidney Int 2003; 63: 225-232.

9) 日本心不全学会. 血中BNPやNT-proBNPを用いた心不全診療に関するステートメント2023年改訂版.