甲状腺濾胞癌肺転移症例に対するTKI治療戦略とネクサバール®の副作用マネジメント

多発肺転移・骨転移例 :50 歳代男性 / 甲状腺濾胞癌

症例報告者

福島県立医科大学 医学部 甲状腺内分泌学講座

主任教授

鈴木 眞一 先生

甲状腺乳頭癌肺転移症例に対する治療戦略

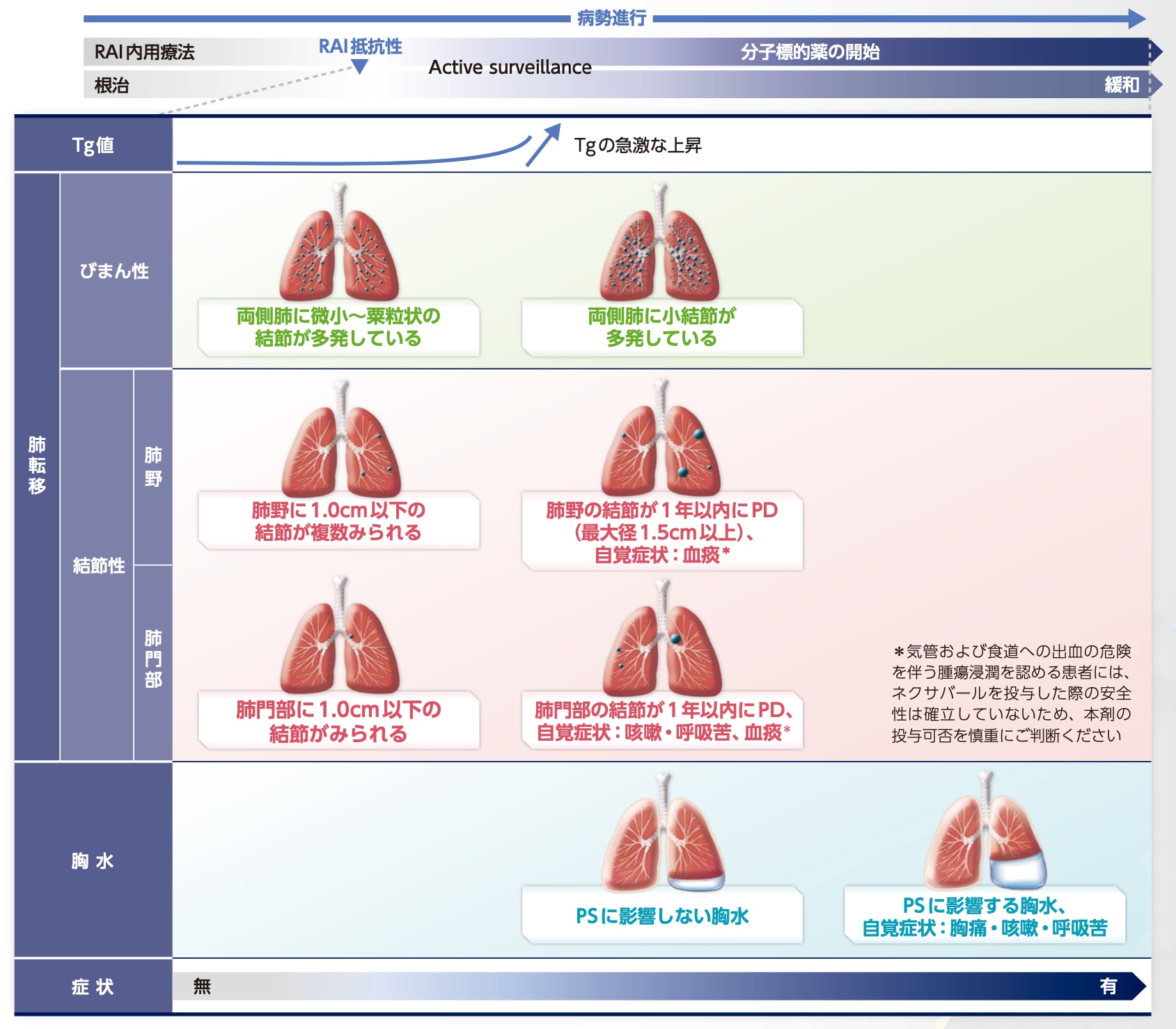

甲状腺乳頭癌肺転移症例は、転移の病態から大きく「びまん性肺転移」「結節性肺転移」「癌性胸水貯留」の3つに分けられる。それぞれ病勢進行や放射性ヨウ素(RAI)抵抗性、Tg値、症状の有無などをふまえて、治療戦略や治療のタイミングを検討する(イメージ図参照)。

びまん性肺転移症例はRAI治療が比較的効果を示しやすいが、なかにはTg値が急激に上昇し、病勢進行がみられるケースもある。画像およびTg値、患者の状態、特に呼吸機能を観察しながら進行状況を判断し、TKI治療を検討する。

結節性肺転移症例は肺内の転移部位により、肺野型または肺門部型に分けられる。肺野型では腫瘍の大きさと病勢進行を考慮しながら、また肺門部型では腫瘍の大きさと気道内腔への浸潤状況や呼吸機能を確認しながら、チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)治療を検討する。

癌性胸水症例のうちPSに影響しない程度の病態では、症状や進行状況からTKI治療に移行するタイミングを見計らう。一方、PSに影響する胸水がある症例では、胸水を抜いて症状緩和を図ってからTKI治療を考慮するか、胸水を抜かずにTKI治療を導入するか、個別に対応を検討する。

分化型甲状腺癌肺転移症例の病態 ( イメージ図 )

監修 : 東京医科大学 呼吸器・甲状腺外科学分野 教授 筒井 英光 先生

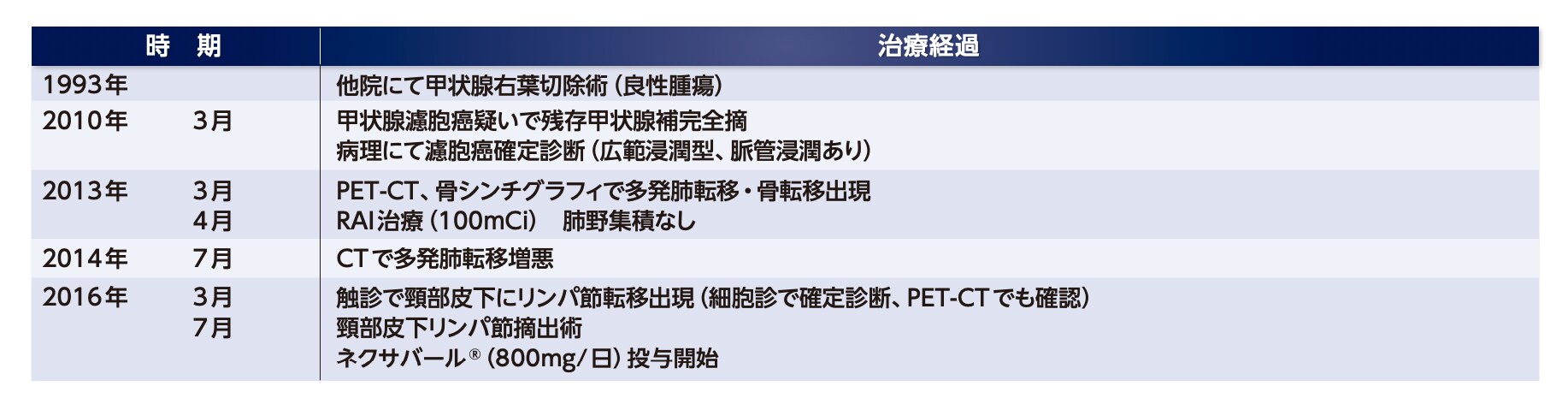

症例および治療経過

- 50 歳代男性:甲状腺濾胞癌

- 多発肺転移・骨転移

- 併存疾患:高血圧

現在50歳代の男性患者さんです。1993年に他院にて甲状腺右葉切除を施行、2010年に甲状腺濾胞癌が疑われたことから残存甲状腺を補完全摘しました。病理にて濾胞癌と確定診断されました(広範浸潤型、脈管浸潤あり)。2013年になって多発肺転移および骨転移が出現し、2回目のRAI治療を行いましたが、肺野への集積は認められず、RAI抵抗性と判断しました。約1年後のCTでは多発肺転移の増悪が認められ、また2016年3月には頸部皮下にリンパ節転移が出現したため、リンパ節摘出術を行いました。肺転移の増加とTg値の上昇(2016年6月36,000ng/mL)、さらにリンパ節に新規病変が出現したことからTKI治療の適応と判断し、2016年7月よりネクサバール®による治療を開始しました。

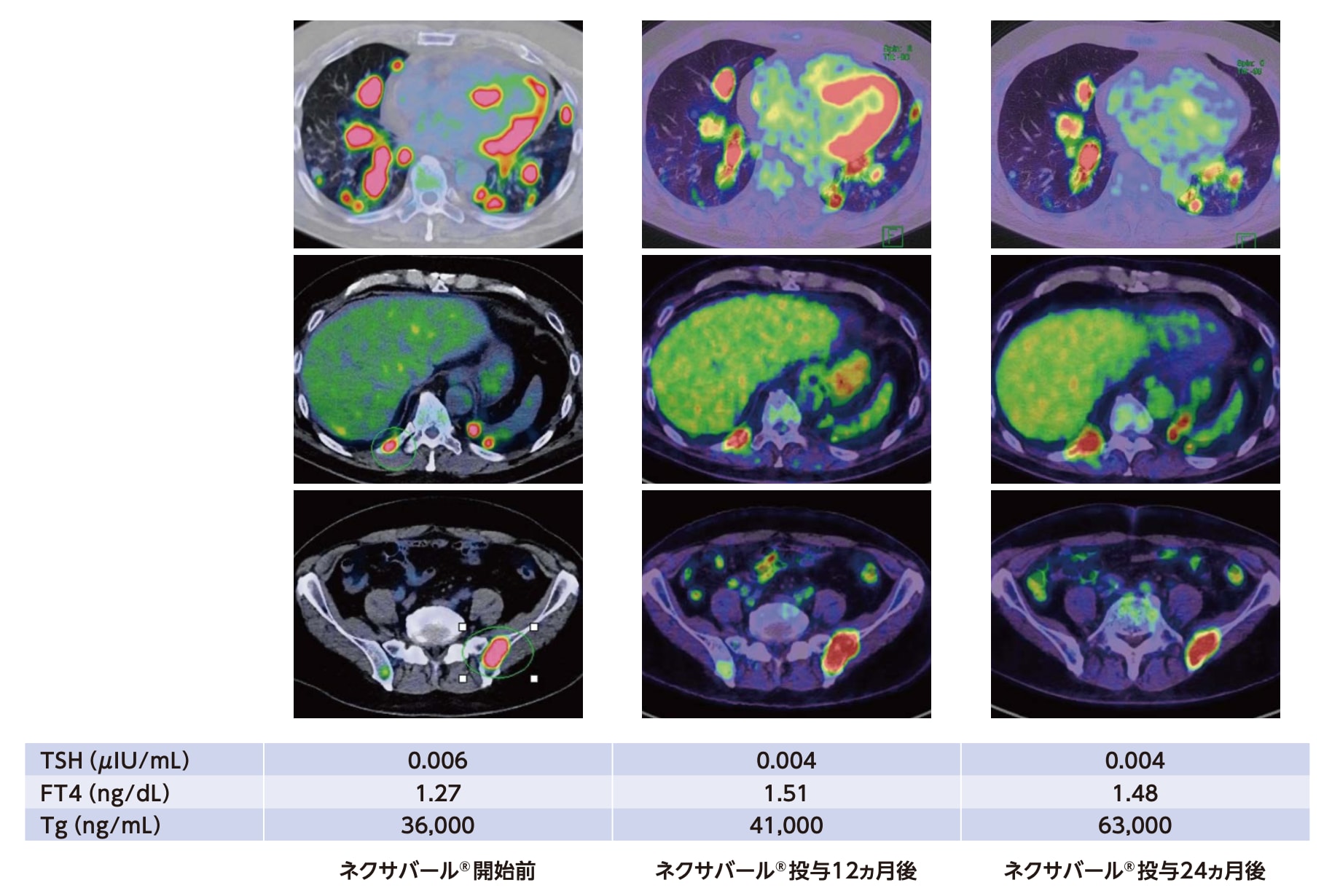

画像所見

ネクサバール®投与開始4ヵ月後には肺転移の一部でPR(部分奏効)が認められ、骨転移は不変でした。投与1年後および2年後も肺転移はSD(安定)で、その他概ね同様で維持しています。

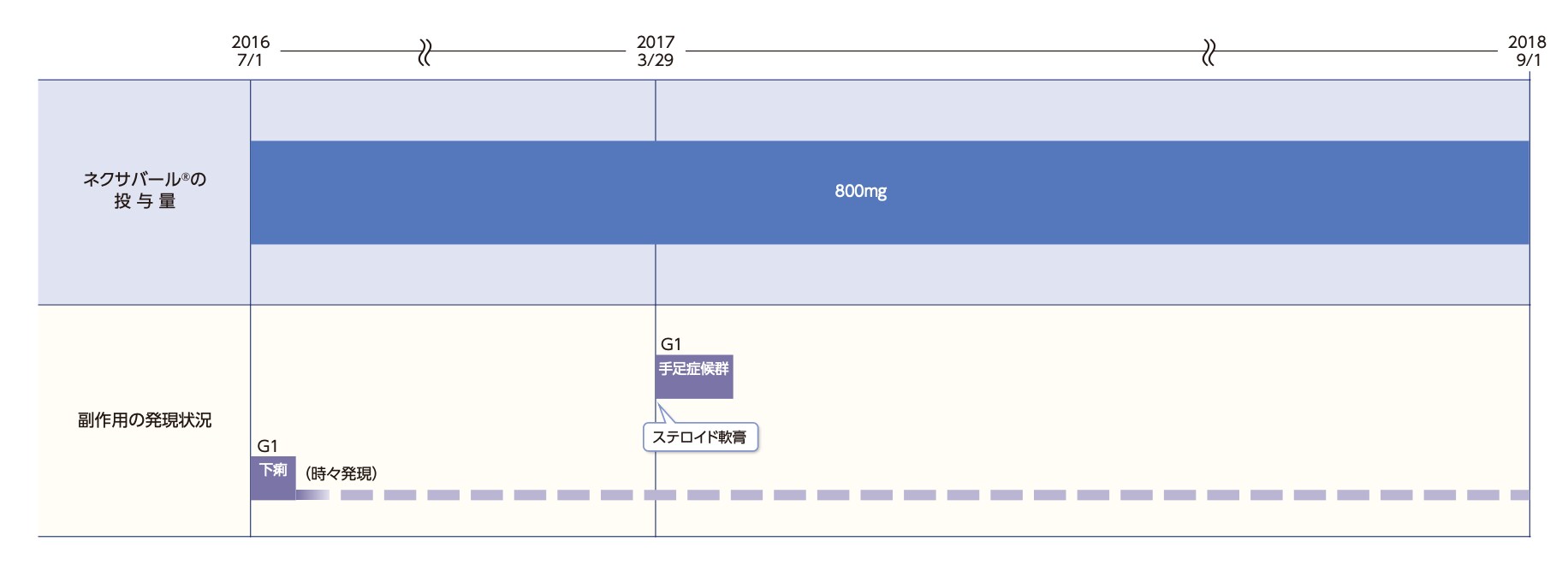

ネクサバール®の投与状況と副作用発現状況

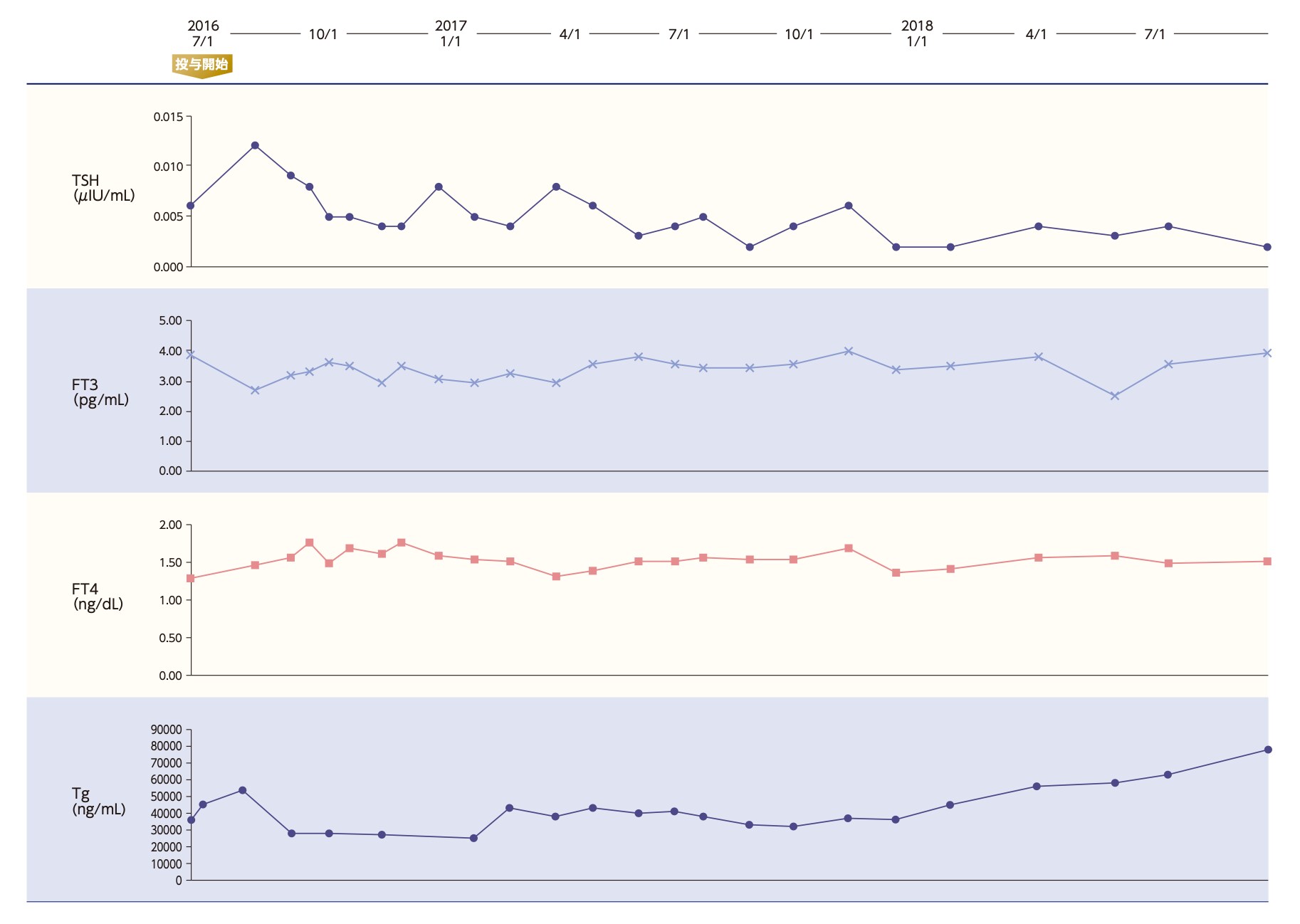

臨床検査値の推移

ネクサバール®は、導入の際には入院にて800mg/日で投与開始しました。幸いこの患者さんは副作用がほとんど出現せず、グレード1の水泡が両手にみられたものの、ステロイド軟膏により1週間程度で軽快しました。下痢も時々軟便がみられる程度で、減量・休薬することなく投与できました。また、投与開始前に多数あった肺転移は縮小傾向がみられ、投与2年後もSDを維持していました。

一方、骨転移は不変でした。このように、800mg/日を副作用なく2年間継続投与することで、病勢をコントロールできました。なお、本症例は、骨転移が徐々に増大してきたためレンバチニブに切り替えましたが、その後ネクサバール®に戻し、現在も治療を継続中です。骨転移に対してはネクサバール®に戻す前に放射線外照射を行い、奏効しています。