RAI治療抵抗性進行・再発甲状腺分化癌に対するTKI治療とネクサバール®の副作用マネジメント

リンパ節および肺転移例:70 歳代男性/甲状腺乳頭癌

症例報告者

福山市民病院 乳腺甲状腺外科 統括科長

医学博士

池田 雅彦 先生

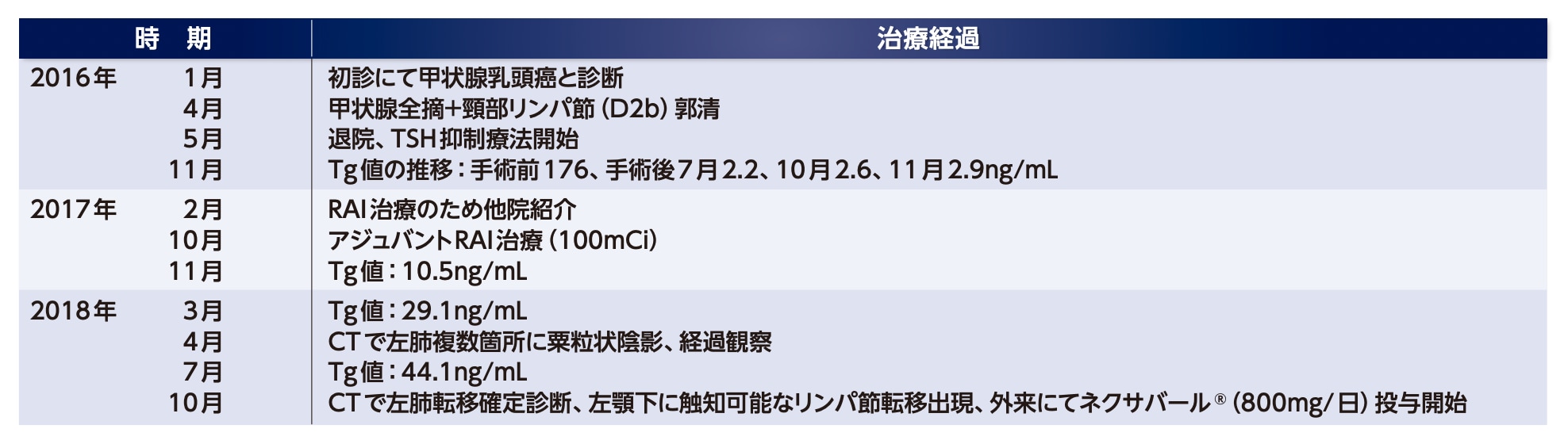

症例および治療経過

- 70 歳代( 初診時 )男性 : 甲状腺乳頭癌 腫瘍径 3.1cm、ステージ IVA、T4aN1bM0

- リンパ節転移、肺転移

- 症状 : なし

- 併存疾患 : 高血圧

現在70歳代の男性患者さんです。2016年の初診時、すでに被膜浸潤および左反回神経麻痺をきたしていた進行例でした。甲状腺全摘術および頸部リンパ節郭清術 を行い、アジュバント放射性ヨウ素(RAI)治療を前提にTSH抑制療法を開始しました。2017年10月他院にてRAI治療を実施、甲状腺床に集積が認められたことから 2回目を予定していましたが、そのあとからTg値は上昇し、2018年4月のCTで左肺の複数箇所に転移を疑う粟粒状陰影が認められました。その後、経過観察していま したが、Tg値がさらに上昇したことからRAI治療抵抗性と判断し、2回目のRAI治療はキャンセルしました。同年10月のCTでは、左肺の粟粒状転移がすべて肉眼でわ かるほど顕在化し、また左顎下に最大径2.3cmの触知可能なリンパ節転移が出現しました。患者さんはPS 良好で症状もなく、また以前からTKI治療についての説明 も始めていました。そのため、受診当日からただちにネクサバール®治療を開始しました。

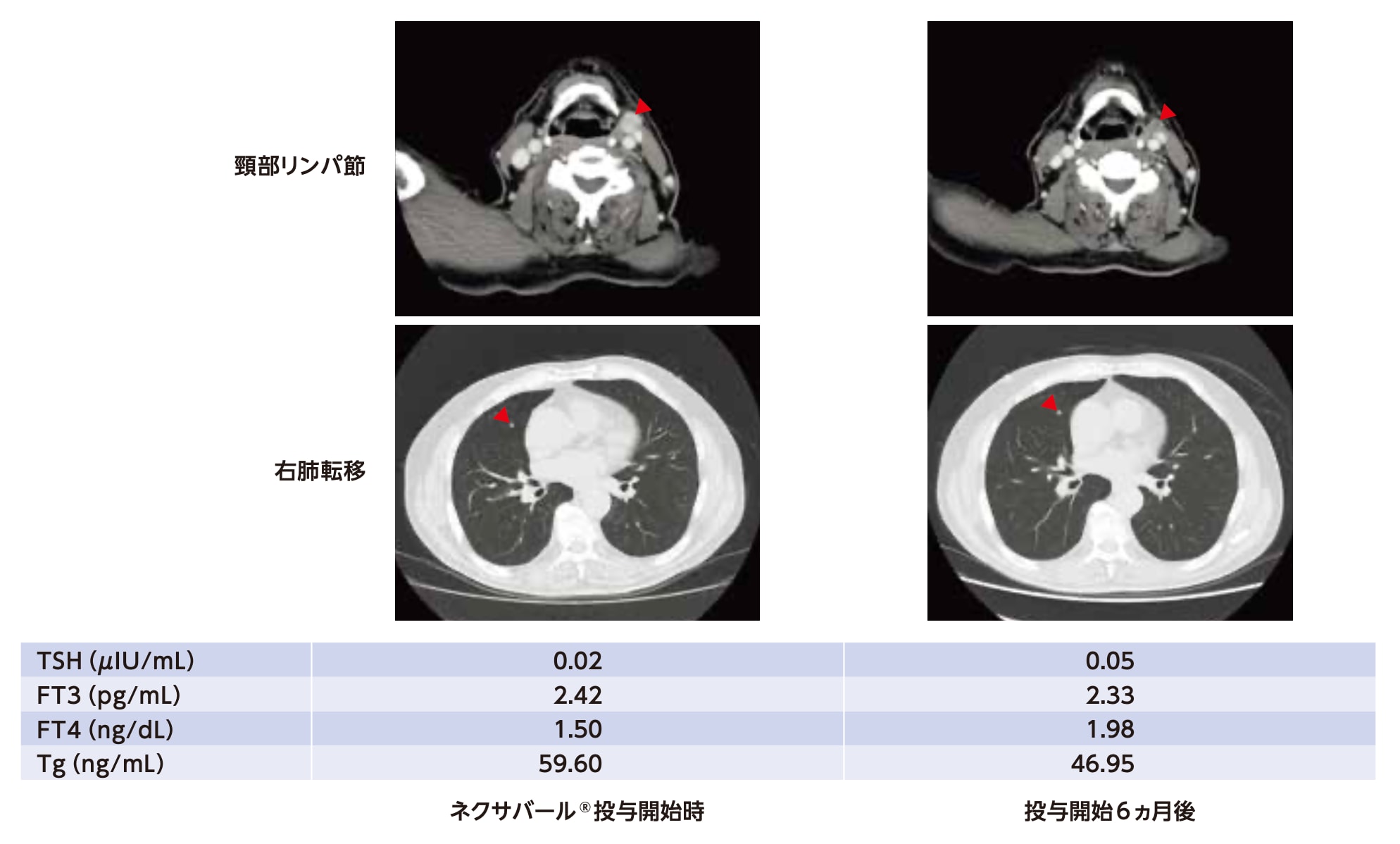

画像所見

ネクサバール®投与開始から6ヵ月後のCTでは、頸部リンパ節転移に明らかな縮小が認められ、外から触れなくなりました。

肺転移も増悪はなく、若干の縮小が認められました。

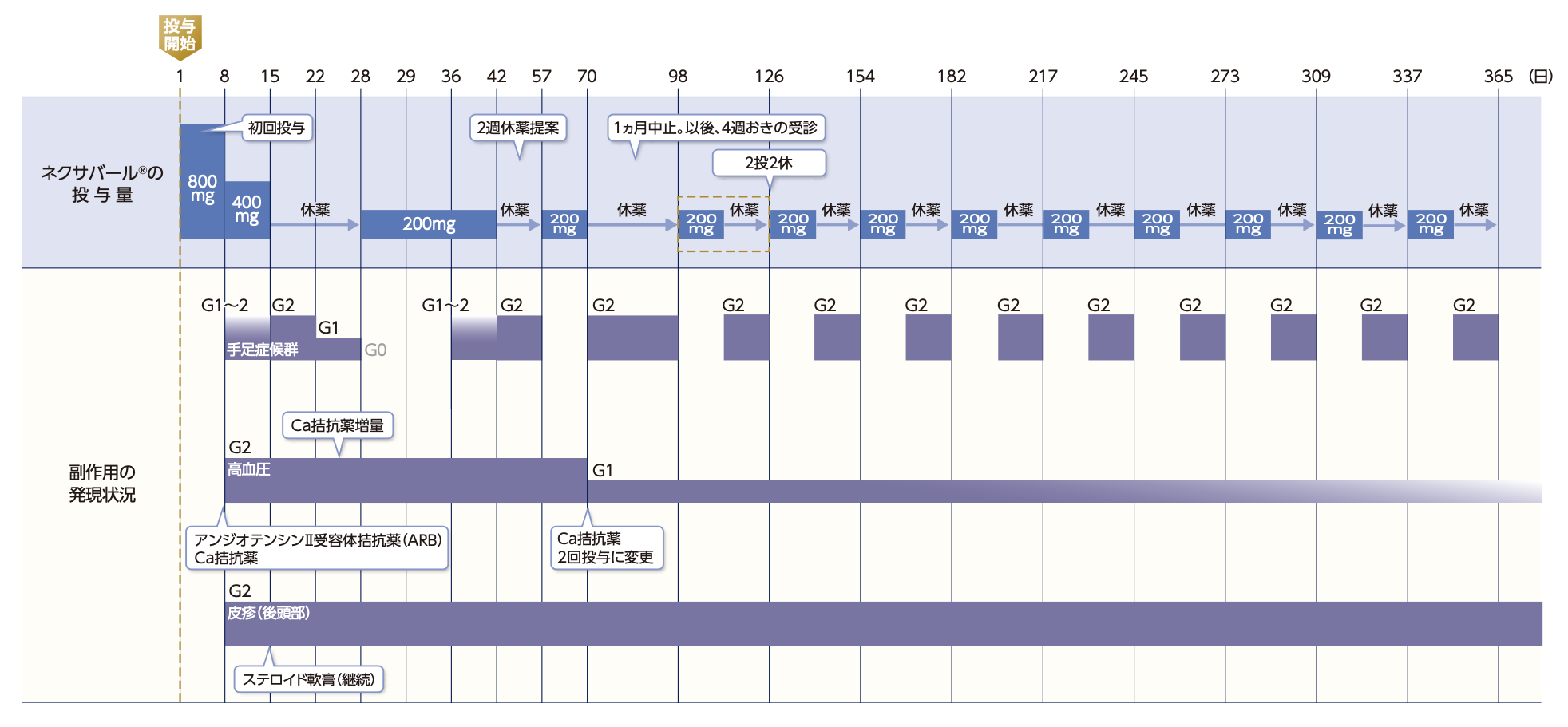

ネクサバール®の投与状況と副作用発現状況

※ネクサバール®の用法・用量は,「通常,成人にはソラフェニブとして1回400mgを1日2回経口投与する.なお,患者の状態により適宜減量する.」です

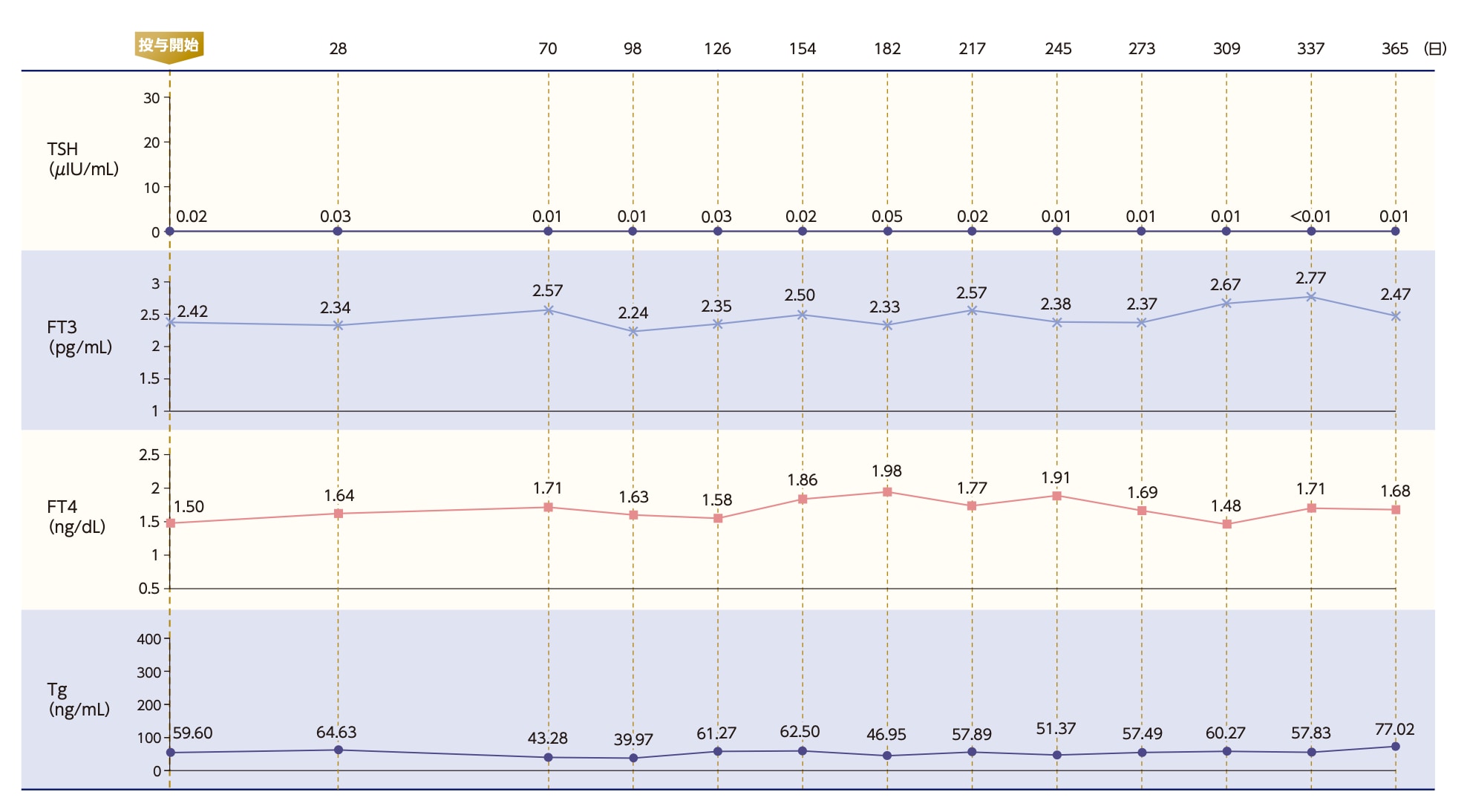

臨床検査値の推移

ネクサバール®は外来で導入し、800mg/日で開始しました。投与1週目にグレード1~2の手足症候群(HFS)が発現し400mg/日に減量しましたが、2週目にグレー ド2(足の裏の痛み)となったため、いったん休薬しました。その後、3週目にグレード1、4週目にグレード0まで回復したことから、200mg/日で再開しました。

しかし5週目にグレード1~2、6週目にはグレード2となったため、再び休薬しました。2週間休薬しグレード0に回復したところで、200mg/日を今回は2週間投与しましたが、やはりグレード2のHFSが出現し、3回目の休薬となりました。この患者さんは2週間休薬すればHFSが回復することから、最終的に「200mg/日を2投2休」という用法用量で落ち着き、10週目以降は4週おき、かつネクサバール®を2週間投与してから検査するために受診してもらいながら、現在も治療を継続中です。定期的に服用できるようになると、それに応じてTg値も低下がみられました。HFSが出やすく当初は治療に苦慮しましたが、適切な休薬・減量を行うことでうまくコントロールできるようになり、「200mg/日を2投2休」という少ない投与量でも抗腫瘍効果が得られた症例です。

考察

RAI治療抵抗性進行・再発甲状腺分化癌に対する治療方針

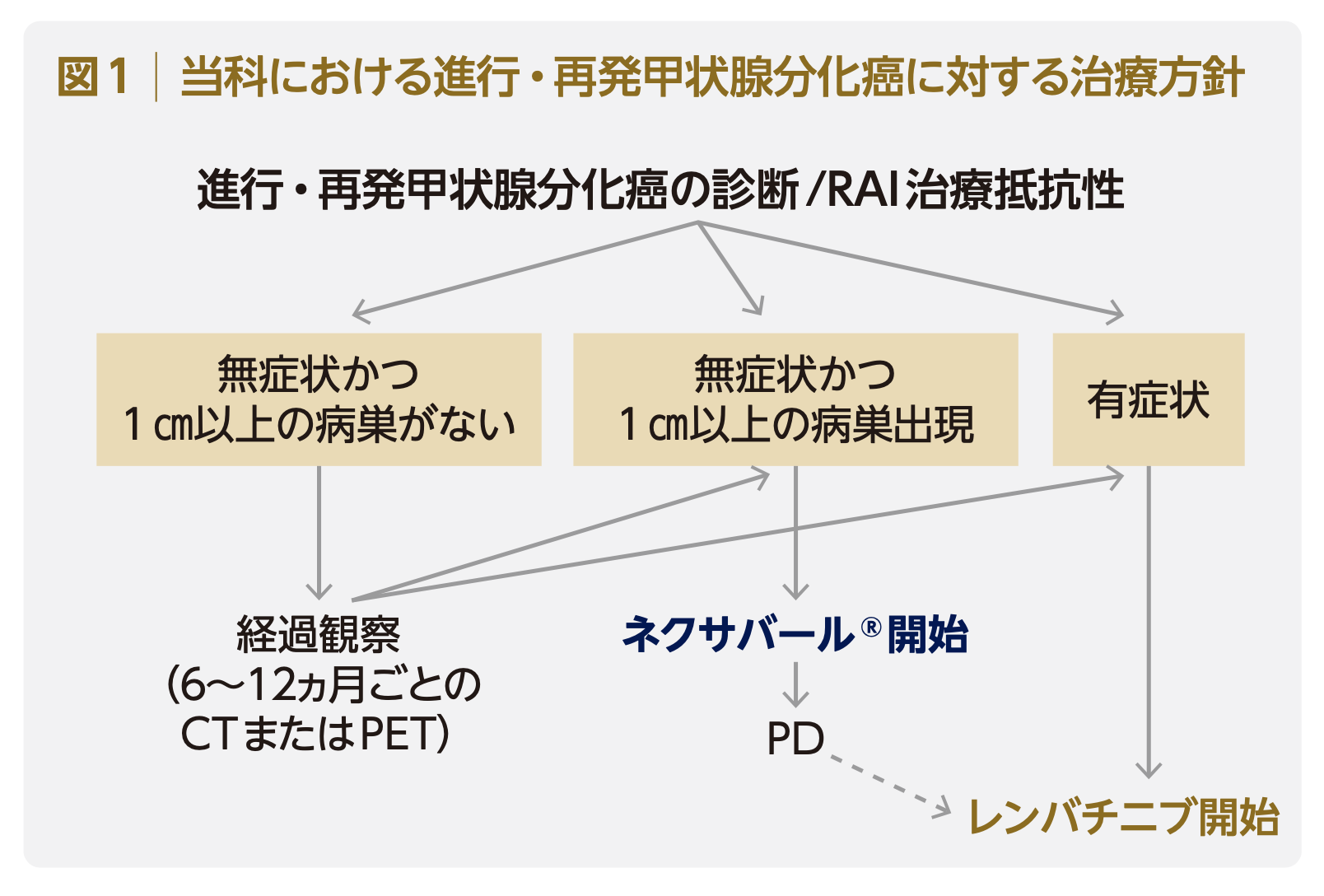

当科ではRAI治療抵抗性進行・再発甲状腺分化癌(DTC)に対し、症状の有無および腫瘍径に応じて、図1のような方針で治療を行っています。RAI治療抵抗性DTCに対するチロシンキナーゼ阻害薬(TKI)にはネクサバール®とレンバチニブの2剤がありますが、1st lineにネクサバール®、2nd lineにレンバチニブの順で使用しています。

すなわち、無症状かつ1cm以上の病巣がない場合は経過観察、無症状かつ1cm以上の病巣がある場合は外来でネクサバール®投与を開始、病勢進行(PD)あるいは有症状の場合は入院のうえレンバチニブ投与を開始しています。

経過は必ず画像(CTまたはPET)で確認しています。PSが良好であれば半年に1回、有症状になったら1~2ヵ月ごとに、画像検査を行っています。Tg値はある程度重視しますが、それは「TSHがきちんと抑制されている」条件下に限られます。甲状腺ホルモン剤のアドヒアランスによっても数値が変わり不確定要素が多いので、あくまで補助的な指標ととらえています。

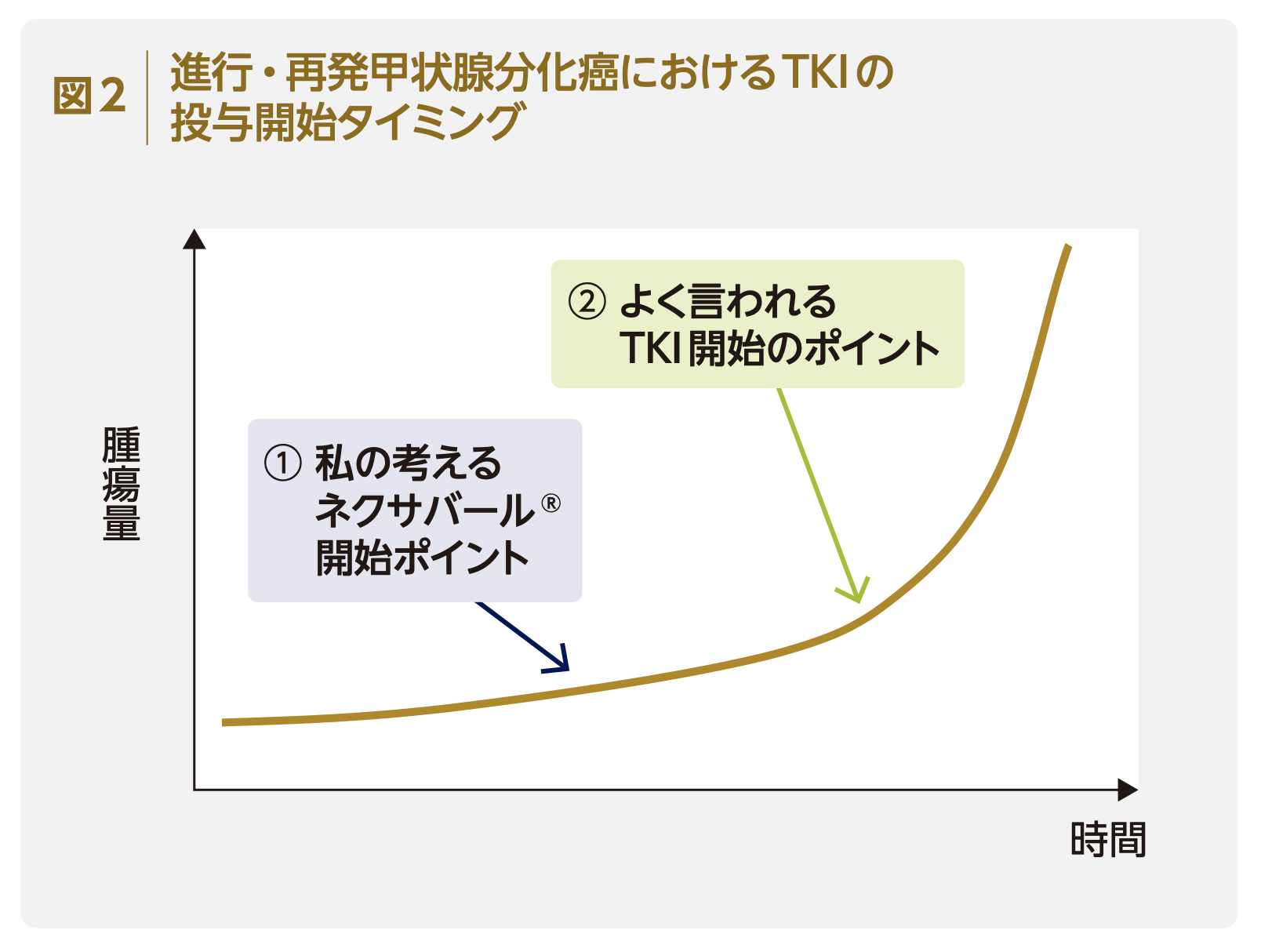

TKIの投与開始タイミング

一般的に、TKI治療は明らかな増悪が認められた時点で開始される(図2 ②)ことが多いといえます。しかし当科では、それよりも前の段階で早めにネクサバール®治療 を開始し(図2 ①)、図2 ②に至るまでの期間をできるだけ長くすることを目指しています。抗がん剤治療では薬剤を使い切ることが推奨されていますが、甲状腺癌も増悪するまで待つのではなく、早めにTKI治療を開始して、現在ある2剤を使い切ることが重要と考えています。

早めに治療を開始することは、患者さんの「治療している」という安心感にもつながります。レンバチニブに切り替える場合も、スムーズな移行が期待できます。また、DTCはたしかに進行はゆっくりですが、最後は急速な勢いで増殖して未分化転化し、一気に全身転移をきたすことが少なくありません。早い段階からTKI治療を始めることで、将来の未分化転化を先送りできる可能性があると考えますが、この部分は今後の課題といえます。このようなことから、経過が思わしくなければ、たとえ病巣が1cm未満であっても積極的にTKI治療を開始することも必要だと思います。

福山市民病院 乳腺甲状腺外科

ネクサバール®治療の原則(当科での方針)

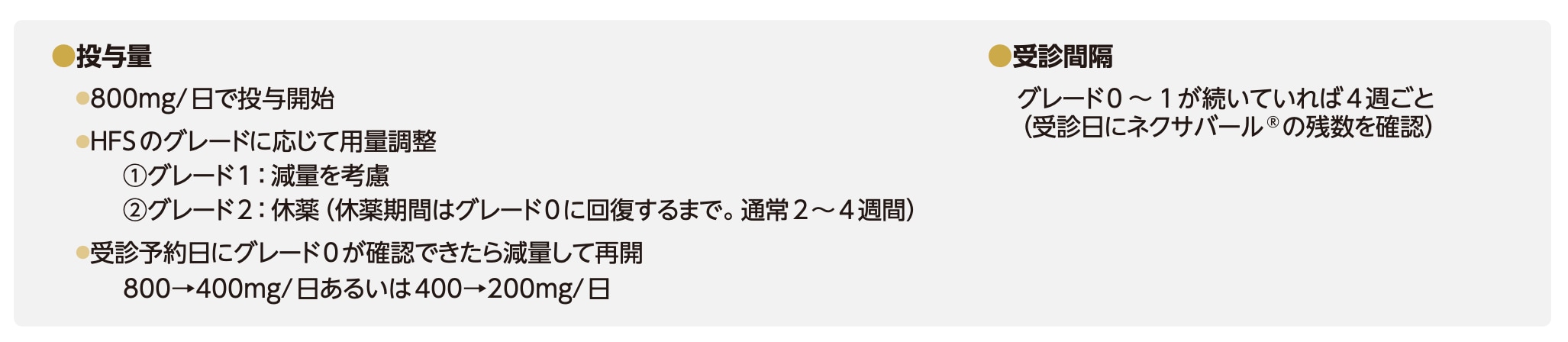

ネクサバール®は、副作用、特にHFSに関して許容範囲となる用量設定ができれば、その後の管理はスムーズで、長期投与が可能な薬剤と感じています。いかに適切な 用量設定と副作用マネジメントを行うかが治療のポイントとなります。

当科では以下の原則に則って、ネクサバール®治療を行っています。

ネクサバール®によるHFSは、通常、休薬すれば2~4週間で回復します。本症例のように200mg/日という低用量でグレード2のHFSが出現しても、休薬を適宜はさむことでコントロールは可能です。長期投与できることを第一に考えて、休薬・減量をいとわず、グレード2になったらすぐ休薬します。

投与自体を断念するのは明らかなPDでのみ、副作用で断念することはしない、というのが当科の理念です。

ネクサバール®の副作用管理

ネクサバール®治療は最初の2ヵ月が肝心です。副作用、特にHFSに関して許容範囲となる用量設定ができるまでおよそ2ヵ月かかるので、この間は毎週決まった曜日に受診してもらい、慎重にモニタリングします。HFSマネジメントとしては、患者さんにはヘパリン類似物質含有クリームやローションを処方し、1週間に1本使うくらい手足をしっかり保湿すること、また食前1時間、食後2時間は内服を避けるよう指導します。当科では何か困ったことがあればすぐ外来に連絡してもらい、予約外でも診 察する体制を整えています。

薬で副作用が出るのは当たり前で、それをコントロールする、副作用が出ないように用量調整するなど副作用対策をきっちり行い、「副作用では投与断念しない」のが当科の方針です。QOLに配慮しながら、患者さんの心にも寄り添うような医療を提供したいと考えています。