バイエル産科婦人科企画 患者コミュニケーション向上企画

婦人科診療に心療内科的アプローチを活かす

坊 裕美 先生

坊クリニック副院長

月経に伴う症状を訴え来院する患者さんに対し、婦人科では問診および超音波やMRIによる検査、血液検査から得られた結果に基づき診断し、低用量エストロゲン・プロゲスチン配合剤(LEP製剤)の処方をはじめ、症状・病態に適した治療を行うことで、ほとんどが改善に至ります。しかし、検査結果を見る限りそれほど問題が認められないにもかかわらず、激烈な痛みを訴えたり症状が増強するなど、臨床上の診断と患者さんの訴えに乖離がみられるケースや、適切な治療を行っても症状の改善に乏しいなど、治療の選択・進め方に難渋するケースもあるのではないでしょうか。そうした患者さんでは、心理社会的問題を抱えている可能性があります。

産婦人科医としての専門性に加え心療内科医としての診療テクニックを盛り込み、心身両面から包括的にアプローチして治療に当たる、坊クリニック副院長の坊裕美先生にアドバイスをいただきました。

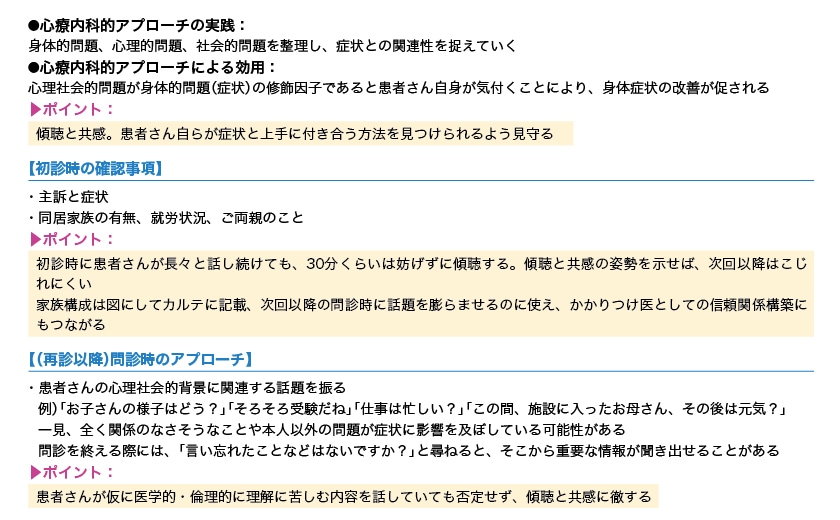

婦人科診療に取り入れる心療内科的アプローチ&ポイント

初診で主訴と症状に加え、「同居家族」「就労状況」「両親」について聴取

患者さんの心身両面の問題を把握するには、何より初診が重要です。主訴と症状を尋ねるとともに、同居家族の有無、就労の有無、ご両親について必ず聴取します。これによって、身体的問題、心理的問題、社会的問題の3つを捉えやすくなります。特に、家族構成は聞き出しやすく話題のきっかけづくりとして有用ですし、家族にまつわるちょっとした話題を振ると話が膨らむので、信頼関係の構築にも役立ちます。

それらに加え、何を求めて受診したのかを確認します。痛みを主訴に来院する点は同じでも、受診の目的は、薬がほしい、痛みの原因さえ分かればよいからとにかく検査してほしい、仕事を休みたい、ただ話をきいてほしいなど、患者さんによってさまざまです。

ただし、問診だけではなかなか問題を捉えづらい場合があります。そうした患者さんには、日記や文章完成法の心理検査(SCT)を行ってもらうこともあります。

これらの情報から、症状を増強させる修飾因子としての心理社会的問題を包括的に捉えていきます。家族の問題を含めた日常生活における悩みや不安、心身の疲労が症状を増強させる修飾因子になっている場合が多いのですが、そのことに患者さん自身が気付けていないケースが少なくないのです。「患者さん自身が問題に気付き、答えを出せるように導いていく」―これが、心療内科的アプローチです。

背景要因に絡む話題を膨らませ、傾聴と共感に徹する

心療内科的アプローチとは、具体的には対話です。年配の患者さんでは親の介護問題を抱えており、そのことが症状に影響を及ぼしている場合があります。「この間、施設に入居されたお母さん、その後、お元気ですか?」と尋ねると、愚痴を含めていろいろと会話が弾みますが、自分の症状の度合いが母親の病状とリンクしていることに、患者さんが自らの発した会話の中で気付いていくといった事例もあります。

心療内科と他科の最も大きな違いは、「患者さんに“答え”を提示せず、あくまでも本人の気付きを促す」ことにあります。

患者さんの訴えは、仮に医学的・倫理的に理解に苦しむ内容でも否定せず、「そうか、そうなのね、大変だね」と受け止めます。こちらから「これが問題なのでは?」と促すと強く否定され、むしろ気付きを妨げてしまうので、あくまでも「傾聴」と「共感」に徹し、患者さん自身が気付くまで受け止めるのがポイントです。

心療内科的アプローチを加えることで患者QOLが向上!

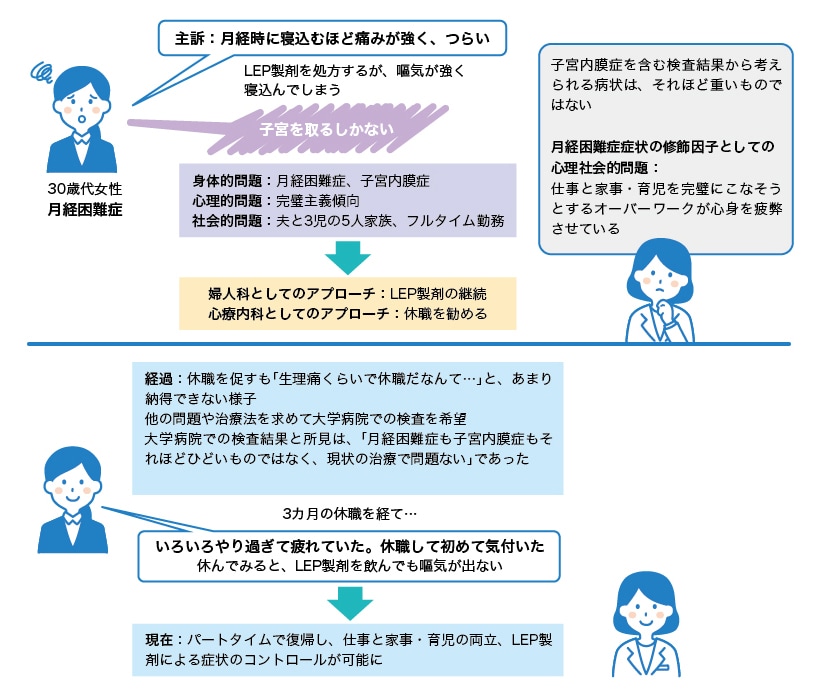

「婦人科×心療内科」だからこそ奏効した症例を図に示します。婦人科の側面では、休職するほど重い月経困難症ではないため手立てがなく、心療内科の側面から休職させるだけでは、患者さんが不満を募らせる結果になった可能性があります。婦人科に心療内科的アプローチを加味することによって、家庭と仕事の両立、そして月経困難症のコントロールが可能になったと考えられるのです。

婦人科×心療内科が奏効した症例

婦人科医は、患者さんの心理面にはなかなか介入しづらいと感じるかもしれません。一方、精神科の受診を促すと、患者さんから抵抗感を示される場合が多いのが実情です。そうした際は、問診の中に患者さんの心理社会的背景を踏まえた話題を盛り込むことで、信頼関係が深まるだけでなく、症状の改善につながることが期待できます。女性特有のライフステージに対応する「婦人科かかりつけ医」としても、心療内科的アプローチのエッセンスは有用だと思います。

ただし、引き際の見極めも大切です。漢方製剤や、婦人科で出せる範囲内の抗うつ薬、抗不安薬の処方を試みて改善するケースも多々ありますが、改善に乏しい場合は抱え込まず、速やかに精神科へ紹介すべきと考えます。